A Guide to Guides

Guidesのガイド

Quartz読者のみなさん、おはようございます。世界はいま何に注目し、どう論じているのか。週末ニュースレターでは毎回、US版Quartzが週ごとに組んでいる特集〈Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんに解題していただきます。今週は「テレビ広告の未来」について。

──おはようございます。今日は東京にいらっしゃらないそうですね。

そうなんです。出張で九州に来てます。

──この原稿は、ホテルで書いているんですか?

いや、最近のホテルは部屋でタバコが吸えなかったりしますので、ホテルの喫煙室に籠ってます(笑)。

──迷惑ですね。

だと思います(笑)。

──はかどります?

数年前のお正月に〈ニーズに死を〉っていうタイトルの、自分が書いたものとしては随分よく読まれた記事があったんですが、あれも実は旅先で書いたもので、温泉旅館の喫煙所で書いたんです(笑)。

──縁起はいい、と(笑)

今回もよく読まれるヤツが書けるといいんですが。

──今回の〈Guides〉は「TV広告」がお題ですけれど。

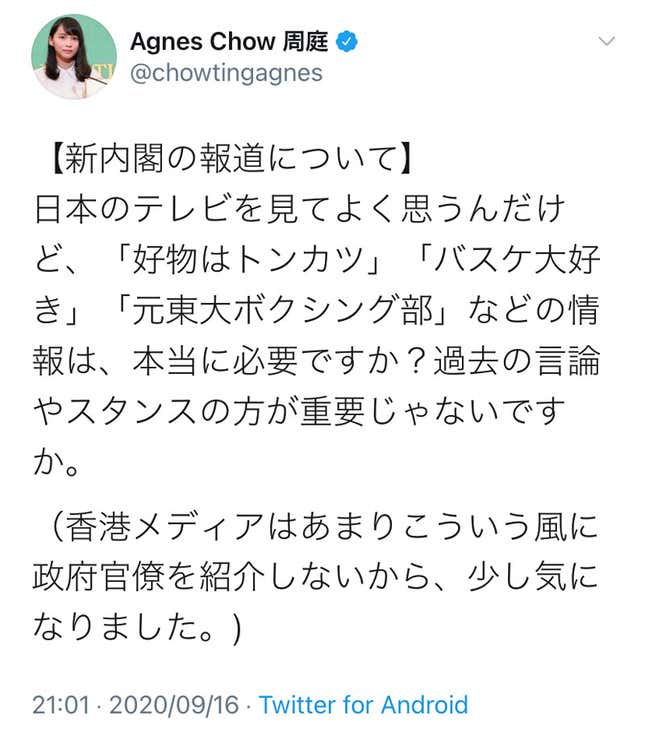

そういえば、つい数日前でしょうか、「美少女」として何かと取り上げられる香港のプロテスターの周庭さんのツイートが話題になっていましたね。

──「閣僚が『トンカツ好き』とか、そういう情報って必要ですか?」という主旨のアグネス・チョウさんの投稿ですよね。

そうですそうです。そのツイートはもうまったくご指摘通りで、「たしかに。いらんね」と、多くの人が思われたようで賛同のリプライが多く寄せられていましたが、そうしたリプライのなかで、「人となりがわかると親近感が湧くから、そうしちゃうんでしょうね」といった類のコメントがありまして、これも、その通りで、そうやって「好物はトンカツ」とか「バスケ大好き」とか言われれば、「へえ、そうなんだ」と思ったりして、場合によっては親近感が湧くことはあると思うんです。

ただ、そうした指摘が、なんとなく見落としてしまっているように思えたのは、なぜテレビ局が、政治家の情報を提示する際に“人となり”を知ってもらって“親近感”をもってもらうことに気配りをしなくてはいけないのか、というところではないか、とちょっと思ったんです。

──どういうことでしょう?

いや、それが政治家の選挙戦中で、政治家が有権者に“人となり”を知ってもらって“親近感”をもってもらうようにあらゆる手を尽くすのは当然でしょうし、そのために趣味から過去のクラブ活動から、ペットから家族の交友関係まで、使えるアセットは全部使うのは、特にやましいことでもないでしょうし、別にいいじゃないですか。

──ですね。

でも、テレビ局や番組が、菅内閣の閣僚の“人となり”を伝えなきゃいけないと思っていたり、「親近感をもってもらう必要がある」と思っているとしたら、それは変ですよね。

──いざ“人となり”といったときは、悪いことはあえて書かないでしょうしね。「洗濯、掃除は一切せず、すべて妻に任せっきり」とか書いてくれたら、人となりはよく伝わりますけどね。

テレビ局や番組が、自分たちの局や番組に「親近感をもってもらう」ためにさまざまな戦術を使うのは自分のことですからいいとしても、なんで、わざわざ“他人の親近感”の向上を気にする必要があるのかは、よくわからないところですし、しかも、オーディエンスとの間に「テレビというのは、テレビに出ている人に、親近感をもってもらうように振る舞うものだ」というコンセンサスができているのだとすると、それまた、なんだか腑に落ちませんし、どちらかというみながそう思ってしまっていることのほうが不気味な気もするんですよね。

──なんでそういったことが起きるんですかね?

さあ。よくはわかりませんが、可能性としてはふたつあるのかなと思っていまして、ひとつは「菅内閣の閣僚」は「他人ではない」ということかもしれない、ということですよね。

──つまり、これからも色々と付き合いも出てくる人たちだから、アグネスさんが指摘したように「過去の言論やスタンス」を語るよりも、いいところを紹介しておけ、とそういう話ですか?

実際はどうか知りませんよ。このツイートを取り上げた毎日新聞の記事〈新閣僚「人となり報道」は本当に必要か? 香港からの問いかけ〉は、自紙を省みながら、こんなことを書いています。

「改めて、17日付の毎日新聞朝刊を開いてみた。中面に載っている菅内閣の閣僚と自民党幹部の記事を見ると、それぞれ冒頭から中盤は政治家としての経歴などが書いてあるが、終盤は『ゴルフは政界屈指の腕前』『同僚議員と組むバンドではボーカルを務める』といった『人となり』で締めるケースが多い。

このスタイルは、実は政治報道に限らない。記者が経済部所属時に、新社長を紹介するコラムもそうだった。最初は社長就任までに取り組んだ大きな事業やビジネス上の信条などについて書くが、最後の数行は流れを変え、趣味や家族構成で終える。記者自身、本当に必要な要素なのかを十分に考えることなく、『この手の記事はこういう様式だ』と思い込んでいた面も否めない」

──なるほど、「この手の記事はこういう様式だ」ということが書き手にも読み手にも内面化されすぎてしまっていて、それ自体がまったく疑われていないということが問題なんじゃないか、と言ってるわけですね。

というより、いつから、何が理由で、こんな「様式」がはびこることになったのかが問題なんじゃないかという気もするんですよね。それがふたつ目の理由に関わるところなのかな、と。

──ははあ。どういう理由が考えられるんでしょう。

これ、まったく確証はないんですが、結局のところ、テレビはもとより、新聞社も、広告に収益に依存するようになっていったあたりから、こうした「様式化」が本格的にはじまるんじゃないか、という気がするんですよね。

The TV ad of the future

テレビ広告の進路

──そうですか。

いや。わからないですよ。けれども、単純に「好感度」みたいな指標って、あれはメディア側の指標ではなく、広告代理店がクライアントに提出するための指標じゃないですか。テレビ側の指標でいえば、そこにあるべきは「面白いか・面白くないか」のはずで、横山やすし師匠や勝新太郎みたいなスターを「好感度があった」とするのは、ちょっと疑問じゃないですか。

──たしかに(笑)。

もちろん、ある種のアウトローぶりが「支持」はされていたとは思いますが、CMで使うには、かなりハードルがありますよね。

──ふむ。

でも、さまざまなリスクを度外視したなら、やすし師匠を効果的にCMに起用するといったことは、戦略上ありえるとも思うんです。

──ふむ。言われてみれば、いいCMができなくもなさそうですね。

そのとき、クライアントを説得するには、テレビで「これだけ支持されている」ではダメなんだと思うんです。「こういった類の人たちから、これだけの共感を引き出せますよ」という指標が必要で、それが「好感度」っていうものだと思うんですよ。それはメディアのなかでの「支持」という指標と、実は違うもののはずなんですよね。

──お茶の間でどう機能するか、といったところに基軸がありそうです。

アグネスさんが指摘した“人となり”と、それがもたらす“親密感”というものにおいて作動しているパラメーターは、まさにそういう意味での「好感度」であって、それは政治家であっても、スポーツ選手であっても、漫才師や俳優であっても、誰でもいいんですが、そうした個人の仕事における評価とはまったく別物ですよね。

──ところが、そうした仕事の領域における価値とは無関係な「好感度」という指標が幅を効かせることで、みなが「好感度」という指標に最適化されていく、とそうなってくるわけですね。

そもそも芸能界のビジネスモデルは、ごく一部を除いては、テレビや映画でいくら実績を積んでも大して出演料は上がらないので、メディアを通して露出を増やして知名度と好感度を上げていくことでCM契約料を釣り上げていくことで成り立つ仕組みなんだと、ある人に説明されたことがあるのですが、仮にそうだとすれば、主戦場であるところのテレビや映画はビジネス上のプラオリティが低く、広告クライアントのための顔見世でしかないものになっている可能性があります。

──それをつくる側も出る側も見る側も、自明のものとして受け止めるようになってしまった、と。

あくまでも仮説ですよ。でも、“親近感”は大事だしそれは有効なのだ、と多くの人が認めているのは、アグネスさんツイートへのリプライをみれば明らかで、それは広告の指標がメディア全域に敷衍されて、メディア自身の指標をとっくに凌駕して最優先になっていることの現れだと思うんですよね。

──アメリカの場合、よく言われるのは、トップの俳優はTV CMなんかには出ないということだったりしますよね。

それはそうですよね。コンテンツが面白いから観ているお客さんがたくさんいて、そうであればこそ、そのついでにその観客に広告を観てもらおう、という順番がそもそもなわけで、アメリカにはまだそれを愚直に守ろうという気分はありそうですよね。広告が格下ということでは必ずしもなく、広告、映画、テレビはそれぞれが違う業界で違う経済と、違う基準があるという理解だということなのかもしれません。

──番組が主で、広告はあくまでも従、と。

もっとも、それも微妙なところはありそうで、「ソープオペラ」ってことば、あるじゃないですか。

──はい。いわゆる「昼メロ」のことですよね。

はい。あれってなんで「ソープオペラ」って言われているかご存知ですか?

──わからないですね。

これは今回の〈Guides〉のメイン記事の、〈How to save TV ads from extinction〉の冒頭に書かれていることなのですが、50〜60年代に、そうした主婦向けのドラマを、石鹸で有名だった生活用品の大手プロクター&ギャンブルがスポンサーして数多く制作していたからだそうなんです。

──へえ。いまで言うところのブランデッドコンテンツじゃないですか。

そうなんですよね。なので、この場合は明らかに広告が主となっているわけですので、コンテンツと広告の主従関係は、微妙なバランスの上になりたっているのは間違いないのですが、それでも、広告が主になっていけばいくほど視聴者は離れていくことになる、という点については非常にセンシティブではあって、その辺は、まだ健全と言えるところはあるのかもしれません。

──そうですか。

〈Why TV shows like “The Simpsons” and “Grey’s Anatomy” keep getting shorter〉と題された記事は、『シンプソンズ』と『グレイズ・アナトミー』というふたつの長寿番組の、放映時間の長さをQuartz記者が検証してみた労作でして、それによると、89年のスタート当初の『シンプソンズ』は1編の長さが23分だったのに対して、2017〜18年の第29シーズンでは、21.3分に減っていると言います。

──広告のせいですか?

はい。テレビ局のFOXは、広告の過度な押し込みを反省するかたちで、2018年に「1時間あたりの広告を2分間削減する」との方針変更を行ったと記事は書いています。

──番組が人気であればあるほど、広告を出したいクライアントも増えるものの、広告を増やせば増やしただけ番組が損なわれることになって、お客さんが離れていくことになるとなれば、これはたしかに難しいバランスですね。

実際、広告ナシを標榜してコンテンツ料のみで勝負しているNetflixが、2020年の年末にはサブスクライバーが2億人を超えると言われるほどまでに拡張しているわけですから、視聴者の広告離れは深刻なものではありそうです。

先ほどのソープオペラの逸話を紹介していた記事〈How to save TV ads ~〉は、デジタル化の進行による視聴プラットフォームの分散化、それに伴う番組の断片化、若者のテレビ離れは、これまでのばさっとマス広告を打つ従来の手法を無効化していっていますし、ビデオ広告に対する嫌悪を一層強めているとしています。

──ですよね。

アメリカでも旧来型の「テレビ」──記事では「リニアテレビ」ということばを使っていますが──の視聴者の平均年齢は60歳を超えているそうで、その辺はもしかしたら日本と事情は変わらないかもしれません。ただ、一方で、面白い数字も紹介されていまして、同じ予算をリニアテレビとデジタルメディアに投下した場合、売り上げの差は4倍くらいリニアテレビの方が多いんだそうです。

──それはどう考えればいいですかね。

マスに向けて大企業がばさっとキャンペーンを打つ上では、まだリニアテレビは有効でありえるので、いますぐにテレビ広告の需要も供給も消えてなくなりはしないだろうと記事は予測していますが、とはいえ「リニアテレビはかつてTVビジネスの中心だったが、いまはより大きな全体の一部の戦略にすぎなくなっている」とも語っていますので、デジタルへの移行は不可避ともみられています。

ただ、デジタル空間における広告がリニアテレビの4分の1ほどしか効果を生まないという先の数字を、デジタル視聴者の広告嫌悪の強さの現れとしてみるのであれば、デジタルへの移行は、広告ビジネスの縮小を招くことを意味することになります。デジタルへの移行は不可避。だが、それによる減収も不可避。という状況ですよね。

──ダメじゃないですか。って、そこで諦めて「じゃあ移行するのやめよう」って、日本だとなりそうなもんですが(笑)、きっとそうじゃないんですよね。

ワーナーメディアのADイノベーションのヘッドは、こう言っています。「ストリーミングへの時代の移行を脅威とは考えていません。むしろそれは最大のチャンスです。その未来に向けて上手に橋を架けなくてはなりません。リニアテレビは死ぬわけではなく、DtoCとストリーミングの文脈において再発明されるのです」。

──さすが(笑)。

これは会社全体の方針のようで、ワーナーメディアはこうした移行に向けてリニアテレビ出身の役員を数人解雇したとされています。

──とはいえ、具体的な方策ってどういうものになるんですかね?

〈Netflix doesn’t have commercial breaks, but that doesn’t mean it won’t have ads〉という記事は、Netflixの広告ビジネスについて予測した記事なのですが、Netflixは、ご存知の通り、広告モデルの一切を否定しているんですね。

──それが売りですもんね。

はい。一方でHuluや、NBCUniversalの「Peacock」というストリーミングサービスは、広告なしのサブスクリプションよりも安い価格帯においては広告ありのメニューも導入していますので、必ずしも「サブスク=広告なし」ということでなくてもいいわけです。日本の野村証券傘下のInstinetという企業のレポートによると、Netflixがこれに似たモデルを導入した場合、10億ドルの収益を生むことができると試算したそうですが、それでもCEOのリード・ヘイスティングスは、その可能性をきっぱり否定しています。

──ほかに美味しい話でもあるんですかね?

記事によれば、Netflixがいま最も注力しているのは、グッズからイベントにいたるまで360°のビジネスが可能になるような強力なIP、いわゆるフランチャイズの開発だといいます。

──アベンジャーズやスターウォーズのような、長期にわたって展開可能なIPですよね。

そうですね。最近『ゲーム・オブ・スローンズ』のクリエイターと契約を結んだことが報道されていましたが、これは、こうした戦略の一環と見ることができるのかもしれません。

──なるほど。

また、広告ではないのですが、企業タイアップのようなことはやっていて、例えば『ストレンジャー・シングス』の配信に合わせて、コカ・コーラと組んで、かつてあった「New Coke」というブランドをリローンチするというキャンペーンも行っています。

──ふむ。

ただ、関係者がビジネスとして大きくなるともっとも注目しているのは、それらではなく、実は“プロダクトプレイスメント”なんだそうです。

──はあ。

これは結構ヤバいです。

──お。

記事では、Mirriadというスタートアップが紹介されていまして、この会社は何をするかというと、AIでドラマや映画の場面場面を解析し、画面に写っている看板広告や、机に置かれているラップトップやコーヒーのブランドなどを、視聴者の志向にあわせて映像をジェネレートして埋め込んでいく、というものです。このデモ動画はぜひ見てみてください。なんかすごいですよ。

──すごいですね。映画やドラマの場面を広告スペースと見立てて、そこをアドネットワークのように使うということですか。すさまじいですね。

ウェブ/ソーシャルメディアにおいて洗練されてきた、データドリブンなターゲット広告とプロダクトプレイスメントをAIでつないで、映像空間を広告化しようという話で、それだけ聞くと、いかにもえげつない話なのですが、ここで重要なのは、視聴体験を中断させることなく広告を挿入できるということで、しかも自分にとってなんの興味もないものがなんの脈絡もないやり方で表示されるこれまでの広告と較べるとマシかもしれないと考えられていることです。

──ふむ。とはいえ、ターゲット広告の気持ち悪さは、すでに問題にはなっていますよね。

もちろんその懸念はありまして、プライバシーの問題は、デジタルテレビの世界での広告ビジネスの大きなハードルになるはずですし、GDPR(EU一般データ保護規則)的な個人主権の原理に即して、いちいち「同意」が必要となると相当厄介です。

ただ、今後のテレビ広告の考え方の基本線は、先に見たトレードオフをどう解消するかという点にありますので、それをどう解消していくのかを考えていけば、必然的に視聴者主権のアプローチにならざるをえないと考えられていまして、冒頭の記事は、こう書いています。

「テレビ局は、テレビ広告を未来に向けてディスラプトする最良の方法は、視聴者の視聴体験をディスラプトしないことだということについに気づいた。未来においては、視聴者が、いつ、どのようにCMを観るかを決定することになるだろう。テレビ局や広告主が、ではなく」

──それはちょっといい見通しかもしれませんね。

この線で、いまディズニーもワーナーメディアもNBCユニバーサルも試験中なのが「Pause AD」というものなのだそうです。

──なんですか、それ。

Huluによると、視聴者がなんらかの映画や番組を見ている際に「Pause=一時停止」をする回数をすべて合わせると、月間で数十億回に上るそうなんです。

──ははあ。

つまり、トイレにいくために一時停止したりしますよね。すると画面の上に広告が現れてくるという、そういうシンプルな仕組みですが、視聴者の動態をみていくとそうやって月間で数十億回広告枠が確保できるわけですよね。かつ、「同意」ということでいえば、一時停止ボタンを押すことが「同意」を意味するわけです。

──面白い。かつてならCMのタイミングにあわせてトイレに行っていたのが、こちらのトイレのタイミングにあわせてCMタイムになるというわけですね。自己主権感ありますね。

理念的なことでいえば、ターゲット広告は、これまでのテレビとは違って、大手クライアントだけでなく中小ビジネスにも広告の門戸を広げることにもなるはずですし、また、〈The insidious racism in today’s TV ads〉という記事が問題にしている、広告におけるシステミックな差別の緩和にも貢献することになるとも考えられています。

──視聴者の人種や肌の色などに即して、それに相応しいプロダクトやサービスのCMを提供することができるようになるということですよね。

そうですね。そうしたキメの細かいアプローチをシステム上できないからこそ、人種的ダイバーシティを考慮しようとしても、記事が問題にしているように、有色人種を起用するにしても、どうしても色の薄いモデルが選ばれることになってしまいます。これは、人種やジェンダーをめぐるアプローチに視聴者がますます敏感になっている時代風土・時代精神にあっては企業にとっても非常に大きなリスクになっていくことが予想されますし、視聴者主権がより強固なものになって行けばいくほど、より重視されていくことになるはずです。

──ほんとですね。

ちなみにですが、いまお話した色の薄いモデルの起用は、とりわけ「美白系」の化粧品・スキンケア商品のCMにおいて問題になっているのですが、すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、ジョンソン&ジョンソンは、肌の色を“明るく”見せるプロダクト「Neutrogena Fine Fairness」「Clear Fairness by Clean & Clear」といった商品を、この6月に廃止したそうです。

一方でユニリーバは「Dove」ブランドの美白クリームの“リブランディング”をすることを発表したのですが、ジョンソン&ジョンソンの動きと較べると生煮えだと批判されています。とくにユニリーバは、この期間、人種公正を訴えるキャンペーン広告を巨額の予算を投下したことでも知られていたことから、「広告と実際の行動とが伴っていない」という二重の批判を浴びることともなりました。

──世間の目はいよいよ厳しいですね。

この記事は、イリノイ大学で広告を研究している先生のこんなことばで締められています。

「いま巻き起こっている人種の公正をめぐる機運がブランドや広告代理店にいつまで影響を与え続け、かつ責任を問う声がいつまで続くかを決めるのは、消費者であり、その力はますます強まっている。ソーシャルメディアのおかげで、あるイシューを一定数の人たちの間で、持続的に問題化しておくことも可能となった。消費者がもはやすべてで、消費者たちは社会問題における多種多様な問題についての企業の立ち位置に、ますます意識を向けるようになっている」

──もはや、広告をもって「やってるフリ」をしたり、上部だけ取り繕うことが難しくなってきているというわけですね。嘘はつけない、と。

そうですね。しかもテレビ業界も、広告業界も、そうした消費者・視聴者主権を受け入れることでしか、もはや生き残りの方策がない、というところに来ているということであるなら、その変化に乗り遅れることでいちばん赤っ恥をかくことになるのは、クライアント企業である、ということにもなるわけですね。

──ここまで来たところで、改めて冒頭のアグネス・チョウさんのコメントを振り返ってみますと、その重大性が改めて見えてくるようにも思いますね。

そうですね。デジタルへの移行は、行動と広告を一致させるように求めることになるんですね。これは10年も前にダグラス・ラシュコフというメディアセオリストが『ネット社会を生きるための10カ条』で書いていたことでして、デジタルネットワークのなかでは「真実を語ること」が常に正解だ、といっていまして、これを書いた時点で、ラシュコフはこれまでの広告の原理は通用しなくなると語っています。

──広告は、基本フィクショナルなイメージ操作だったわけですもんね。

クルマの広告に出ている木村拓哉さんは、実際のところそのクルマをつくっている会社とはなんの関係もないですし、彼が「やっちゃえ」と言ったところで、その会社が実際に「やる」ことにはなんの影響もないわけですよね。という意味で広告は、ただのイメージであって、そこで企業としては、なんの行動も約束していないですし、なんの実体性も表していないという意味で、行動と広告の間にはズレがありますよね。

ところが消費者が見ているのは、経営的に失敗を繰り返している会社の行動そのものだったりするわけですよね。それを木村拓哉さんの「好感度」をもって取り繕おうとしても、流石に限界があって、その限界は木村さんの限界でも、会社の限界でもなんでもなくて、むしろ広告とそれを流しているメディアの建て付けそのものの限界なんですね。

──ほんとですね。って言われると、アグネスさんが指摘した「過去の言論やスタンス」と「好物はトンカツ」という対比は、まさに「行動」と「広告」の対比としてパラレルであるようにも思えてきます。

そこで唐突に差し出される「好物はトンカツ」という言説そのものが広告的なフィクションでしかないということなのかもしれませんね。今回の〈Guides〉が教えてくれるのは、そのフィクションを支えてきた建て付けが壊れているということでしょうし、広告・メディア業界は、それを自らディスラプトしないことには未来はやってこないということになりそうです。

──日本、大丈夫ですかね。って、なんか、この連載、毎回、この終わり方ですね。

「未来ってのは向こうからやって来るものではなくて、自分の手でつくるものだ」というのは飽きるほど聞いたクリシェだとは思いますが、いいことばですよね。あるいは、最近覚えたこんなことばもあります。「この世で大事なことは、自分が『どこ』にいるかではなく、『どこに』向かっているかである」。

──誰のことばですか?

宇野重規先生の本に紹介されていたオリバー・ウェンデル・ホームズというアメリカの昔の最高裁判事のことばです。

──いいですね。で、日本は、ほんとに、どこに向かってるんですかね?

だから、知りませんって。

若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社を設立。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子とともホストを務めるポッドキャスト「こんにちは未来」のエピソードをまとめた書籍が発売中。

ニュースレターの転送はご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。

👇 のボタンでニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。Quartz JapanのTwitter、Facebookでも最新ニュースをお届けしています。

🎧 Quartz JapanのPodcast、ミュージシャンの世武裕子さんをゲストに迎えた最新エピソードをお楽しみください。