Deep Dive: New Consumer Society

あたらしい消費社会

[qz-japan-author usernames=”Ayana-Nishikawa”]

Quartz読者のみなさん、こんにちは。毎週木曜夕方の「Deep Dive」のテーマは、「あたらしい消費のかたち」。今日は、気候変動を意識した動きを推進する施策や取り組みを、「買い物」に焦点を起き、フランスからレポートします。

フランス人の日常の買い物に、近年、「変革」が起きています。スーパーマーケットからは「健康に有害な商品」や「使い捨てプラスチック」が消えつつあり、かつてステーキに目がなかったフランス人の肉の消費が減少しているのです。

このトレンドは、政治にも明確に表れています。「緑の波が起きている」とも言われた昨年のフランス地方統一選挙では、環境政党「ヨーロッパエコロジー・緑の党(EELV)」がストラスブール、リヨン、マルセイユ、ボルドーなどの主要都市で勝利を収めました。大胆な環境政策に取り組むパリ市長のアンヌ・イダルゴも熱い支持を受けています。

地方出身、パリ在住のジェロームは、環境への思いを語ります。「フランスの多くの人びとは、家族の故郷や長期バカンスなどで過ごした田舎での経験を通して、自然や動物を非常に近しい存在だと感じています。太陽を浴びた美味しい野菜の味や海の美しさ、動物と触れ合う幸せな思い出は、ずっと心に残っています。テレビや広告を通して環境が破壊されている現状を見たり、都市部で実際に大気汚染などに見舞われたりするたびに、最低限、日常でも環境のために自分ができることをしないといけないと感じます」

商品が健康にもたらす影響に対する関心も高まっています。食品スキャンダル(2017年、欧州で臓器障害につながる危険のある殺虫剤フィプロニルが卵から検出された事件など)が話題にのぼり、消費者のあいだでは、農薬などがもたらす健康への影響に対する危機感が募っているのです。

消費トレンドが変わりつつあるなか、画期的なアプリや小売での取り組みが、いま活発化しています。

WITH AMAZING APPS

アプリと共存する

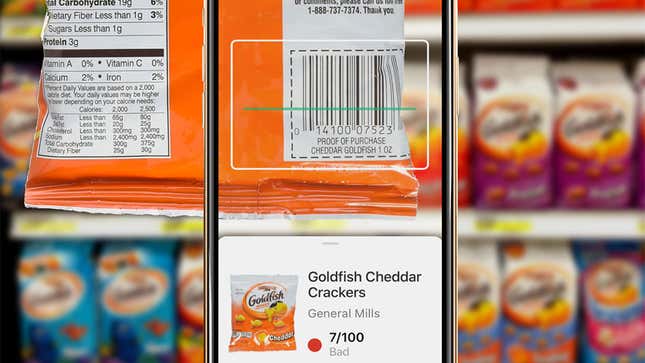

ここ数年のあいだに、フランスのスーパーマーケットで、購入前に商品のバーコードにスマホをかざしてスキャンしている人を見かけるようになりました。

少し異様な光景に見えるかもしれませんが、彼らの多くは、商品の成分評価アプリの「ユカ(Yuka)」のユーザーです。

使い方は、とてもシンプル。アプリを開いて、カメラで食品のバーコードを読み取り、商品が専用のデータベースに登録されている場合、健康に与える影響を採点してくれます。

このアプリが人気の理由は、信頼性の高い機関の基準をもとに複雑な原材料を一瞬で解明し、栄養スコアをシンプルに表示してくれるところにあります。

栄養スコアの採点基準となるのは、栄養価や添加物使用のほか、原材料のオーガニック的要素。さらに食品だけでなく、化粧品においても国際がん研究所(IRAC)などの最新の科学的データを基準に、健康への影響を分析します。さらに、スコアが低かった場合には、類似商品で良いスコアを得ている製品を、代替案として提案してくれます。

Yukaを愛用している消費者、34歳のフランソワーズは「このアプリは、見えない健康リスクを一瞬で可視化してくれる魔法のよう。ゲーム感覚で楽しみながら、子どもと一緒に食育ツールとしても使用しています」と話します。

Yukaは、若き3人の創設者によって2017年に誕生しました。創設のきっかけは、創設者のひとりで、3人の子どもの父親であるブノワ・マルタン(Benoit Martin)が、「子どもたちのために本当に健康に良い商品を購入したい」という思いから始まりました。

現在、欧州や北欧などの11カ国にも進出し、約2,000万人のユーザーを獲得。1日あたり約500万の商品に対してアプリが使用されているといいます。

実際、Yukaは大きな影響力を発揮し、スーパーマーケットの商品棚に「改革」をもたらしているようです。

同社が一部のユーザーを対象にしたアンケートによると、10人中9人以上が「身体に悪影響をもたらす商品を買わなくなった」と回答しています。

企業への影響力も大きく、ネスレ・フランスやユニリーバ、仏大手スーパーマーケットチェーンのモノプリ(Monoprix)など、現在21社のブランドが商品原材料の一部を改良したといいます。例えば菓子メーカーのリュー(LU)は、自社の人気クラッカー「Tuc」の塩分を15~25%減らし、仏大手スーパーマーケットチェーンのインターマルシェ(Intermarché)は、Yukaで優れたスコアを獲得するために、142種の添加物を自社製品から除くと発表しました。

同社で広報を務めるオフェリア・ビエシュワル(Ophélia Bierschwale)は、「わたしたちは、健康的な食生活を促進する活動家でもあります。Yukaのサービスを使用することで消費者が正確な情報をもち、メーカーに商品の改善を促す。皆で一体となって、健康と環境に良い影響を与えることができればと願います」

Yukaのミッションは、ユーザーに「消費インフルエンサー」となってもらうことだといいます。今後、Yukaの利用者が増えることで、健康に悪影響な商品がスーパーマーケットの棚から消え去ってしまう日も遠くないかもしれません。

NO MORE PLASTICS

消えるプラスチック

プラスチックへの意識もまた、フランスでの買い物事情を大きく変えようとしています。

フランス政府は、「2040年までの使い捨てプラスチックの市場投入禁止と、2025年までのプラスチックリサイクル率100%」を目標としています。

その過程として今年1月1日、政府は今後、プラスチック製のナイフやフォーク、風船棒、紙吹雪など一部の製品を禁止としました。2022年以降には、果物・野菜のプラスチック包装や、ファーストフード店で提供されるおまけのプラスチック製のおもちゃも市場から消え去る予定です。

消費者のあいだでの「使い捨てプラスチック廃止」の動きは年々先鋭化しています。

パリ郊外に住む、2児の母である39歳のエレンも、可能な限りプラスチックの使用を減らした一人です。彼女のアパルトマンの台所や洗面所にはプラスチック包装は見当たらず、ガラス瓶が目立ちます。

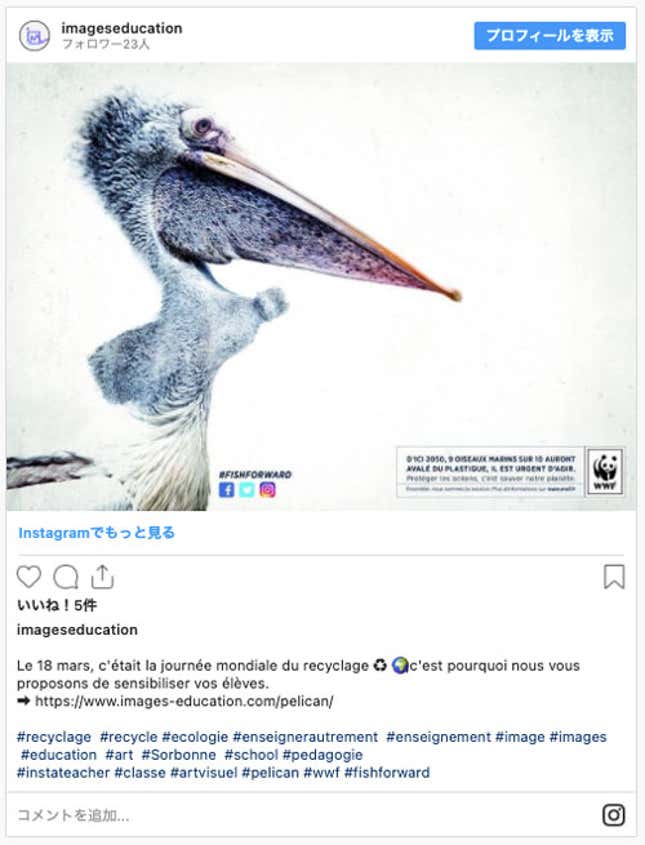

彼女は、プラスチックの使用を止めた背景について、「メトロや街中でよく見かける、プラスチックによって無残に苦しんでいる海洋動物の広告や、テレビ番組のドキュメンタリーを見て以降、使用を最小限にしています。いまでは5歳と3歳の息子たちも、このような広告を見るたびに『プラスチックは使っちゃダメ』と言っています」と話します。

TO REDUCE PLASTICS

反・廃棄ショップ

上記のエレンのように、フランス全体で、プラスチック包装の商品の購入を減らすために、スーパーマーケットなどで量り売りのセルフサービスを利用する人が増えています。

代表的なのが、2019年にパリ20区にオープンしたフランス最大のオーガニック協同組合ビオコープ(Biocoop)が展開する「Biocoop ADN(Biocoop Anti-déchet Nation)」です。

このスーパーマーケットでは、包装の廃棄を最大限に削減するために、全商品の80%が返却可能な容器や、セルフサービスの量り売りなどで販売されています。消費者が布製の袋やガラス瓶などを持ち込み、店に設置されている容器から茶葉、パスタ、ボディクリーム、ワインなど幅広い商品を入れて重さを計り、値札シールを自ら付けます。

この店舗の指揮を執っているティボー・ランフォール(Thibaud Ronfard)は、「開店以来、消費者はプラスチック包装を使用しない買い物の方法に満足していて、好評を得ています」と話します。

筆者も訪れましたが、店内は子連れの親子や学生、年配の人々など性別・年齢問わず幅広い消費者で賑わっていました。また、プラスチック包装をほぼ使用しない光景を同店で目の当たりにした後、一般のスーパーマーケットに行くと、どれだけ普段プラスチックを無意識に多く消費しているかということに気付くきっかけとなりました。

『Le Monde』の報道によると、こうしたプラスチック包装を使用しない、セルフサービスの量り売りの商品の売り上げは、フランスで過去2年間に2倍以上成長しているといいます。

TO MOVE FOR THE FUTURE

合理性を求めた脱牛肉

さらに、フランスでの消費の変革において特記するべき話題が、肉の消費の減少です。

CRÉDOCの調査によると、フランスでは2007年から2016年までの間に肉の消費が12%減少しました。同国におけるベジタリアンの割合は人口の約2%、卵や乳製品なども口にしないヴィーガンは約0.5%、肉の摂取を減らすように心がけるフレキシタリアンは人口の3分の1にものぼるといいます。

前出のエレンも、昨年からベジタリアン宣言をしました。「プラスチック問題をきっかけに環境への興味が増し、調べていくうちに肉の消費が『非合理的』だと感じ始めました。とくに、牛はCO2の排出量が驚くほど多い。それに、牛肉の取りすぎは健康にも良くないと言われています。地球にも、健康にも、動物自体にもマイナスな影響が出るので止めましたが、私にとっては合理的な選択でした」

調査会社Xerfiによると、2018年度にフランスの大規模・中規模商店でベジタリアンとヴィーガンのための商品の売り上げは24%増えたといいます。こうした動向は食品だけに留まらず、ワインやシャンパンなどのアルコール類などさまざまな分野においても、ヴィーガン向けの開発が進んでいます。Xerfiは、ベジタリアンやヴィーガン市場の成長は今後も続くと予測しています。

DON’T WASTE

食品ロスを軽減

ほかにも、CO2排出削減のためになる、食品ロス(まだ食べられるのに捨てられる食品)解消を目指した画期的なアプリも人気を集めています。

とくにフランスで利用者が増えているのが、デンマーク発のアプリ「Too Good To Go」です。このアプリは、飲食店やホテル、スーパーマーケットなどが売れ残った商品を割引で消費者に提供することで、食品ロス削減を目指しています。現在フランスでは800万人のユーザーと、1万5,000の加盟店を繋いでいます。

また、冷蔵庫の中の食品の賞味期限を管理することで、食品の廃棄を減らすことができるフランス発のアプリ「Frigloo」も。人々は、普段の生活の中で簡単に食品ロス防止のための対策をスタートでき、より気候変動問題を意識することができるのです。

This week’s top stories

今週の注目ニュース4選

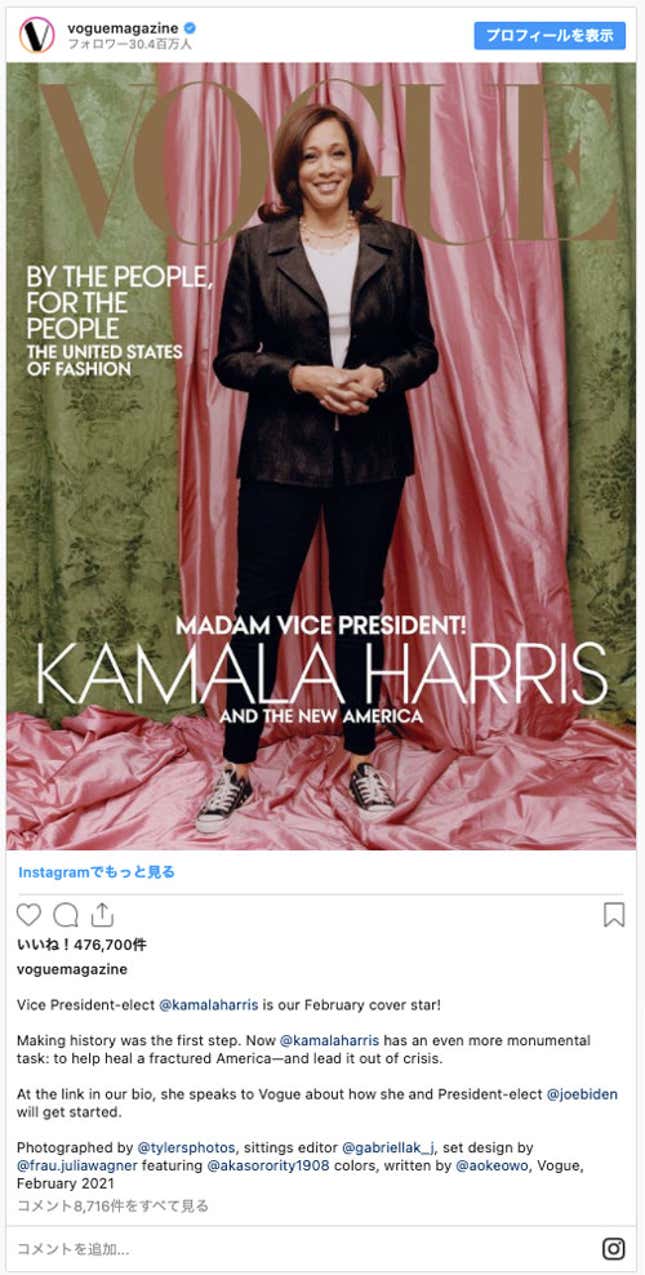

- 名誉あるはずの表紙が予想外の騒動に? 次期副大統領となるカマラ・ハリスが、米ファッション誌『VOGUE』の表紙を飾りましたが、結果に満足していない人が多いようです。ダークなドナルド・ディール(Donald Deal)のジャケットにスキニーパンツ、コンバース、そしてトレードマークのパールを身に纏った姿は「ヴォーグっぽくない」とされ、「Disrespectful(ふさわしくないの意)」はソーシャルメディア上で最も頻繁に使用された言葉になりました(その背景には、元々表紙で使うはずだった予定の写真が使われず、別のカットが採用されたという経緯も)。

- フィンテックのスタートアップを設立へ。ウォルマート(Walmart)は11日(月)、ロビンフッド(Robinhood)を支援するVCのひとつであるリビット・キャピタル(Ribbit Capital)とともに、フィンテックのスタートアップを設立することを明らかにしました。新会社の名前や、サービスの開始時期については明らかにされていませんが、ウォルマートの従業員と顧客のためのユニークで手ごろな金融商品を開発するとしています。

- 次に使うべきソーシャルメディアは? 「MeWe」「CloutHub」など、プライバシーに焦点を当てたソーシャルメディアアプリが、アプリストアのトップに。トランプ大統領のTwitterアカウントが凍結されたり、ソーシャルアプリ「Parler」がApp StoreとGoogle Playの両方から削除されたことによる影響がうかがえます。なお、Parlerが禁止されてから数日のあいだに、「言論の自由」を好むソーシャルネットワークは、新規ダウンロード数が急増しているといいます。

- 相互文化能力のある人選。テスラ(Tesla)は、米国外第2位の市場である中国にデザインスタジオを開設する予定のため、「バイカルチュラル」なデザイナーを探しているようです。『Reuters』によると、同社は20年以上の経験があり、中国の嗜好に精通している候補者との面接を開始したといいます。ただ、バイデン政権下で、これまでの緊張した米中関係の動向が明確になるまで、本格的に動き出さないだろうと伝えられています。

(編集:福津くるみ)

🧑💻 世界各地で活躍する日本人VCが現地の声で伝える月イチのウェビナーシリーズの第3回は、シンガポール。1月28日(木)、Rebright Partnersの蛯原健さんをお招きして開催します。お申込みはこちらのフォームから。

🎧 月2回配信のPodcast。編集部の立ち話のほか、不定期でお送りするゲスト回の最新回では古川遥夏さんをお招きしています。Apple|Spotify

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。