Deep Dive: Crossing the borders

グローバル経済の地政学

[qz-japan-author usernames=” lmaclellanqz”]

今日は、インドで昨年11月末から続いている、農業従事者によるデモについて。政府の農業改革に反対するこのデモの争点は、いったいどこにあるのでしょうか? 毎週水曜夕方のニュースレター「Deep Dive」では、国境を越えて動き続けているビジネスの変化を追います(英語版はこちら)。

1月26日、インドでは数千人にも上る農業従事者の一団が首都デリーに押し寄せました。

この日は共和国記念日の祝日で、ナレンドラ・モディ首相も参加するパレードが行われていましたが、彼らは市内中心部にある世界遺産の歴史的建造物「赤い城(Red Fort)」を目指してデモ行進を始めたのです。

この結果、警官隊との衝突などが起き、少なくとも67人が死亡しています。

surviving on a ship-to-mouth basis

歴史は半世紀前に遡る

インドでは昨年11月末から、政府が進める農業改革に反対する農家のデモが続いています。

問題となっている新たな農業関連法の焦点は、インドの農業経済の中核を成す「マンディ(mandi)」です。マンディとはヒンドゥー語で「市場」を意味する言葉ですが、農業分野でマンディと言えば、それは「農作物取引が行われる地域ごとの卸売市場」を指します。農家は州政府が運営する地元の卸売市場で農産物や畜産物を競りにかけるのです。

マンディの数はインド全国でおよそ7,000に上ります。デリーの「アザドプル(Azadpur)マンディ」はアジア最大の青果卸売市場で、ジャガイモやタマネギでいっぱいの麻袋やカボチャの山であふれているのが毎日の光景でした。

ここで競りに参加するには政府の発行するライセンスが必要で、コメや小麦などは食糧公社が定めた最低支持価格(MSP)での買い上げが保証されています。マンディは卸売市場であると同時に、農家に対する国家からの約束の象徴でもあるのです。

この買い上げ制度の歴史は半世紀前に遡ります。

当時のインドでは食糧需給と農家の暮らし向きを巡る議論が盛んに行われ、市場規制は不可欠だという意見が大勢を占めていました。また1960年代には深刻な干ばつに見舞われ、1966年には米国から小麦1,000万トンを緊急輸入しています。農学者のモンコンブ・スワミナサン(Monkombu Swaminathan)が書いたように、インドは「船で運ばれてきた食糧で生きている国」だったのです。

below the poverty line

農業従事者の7割が

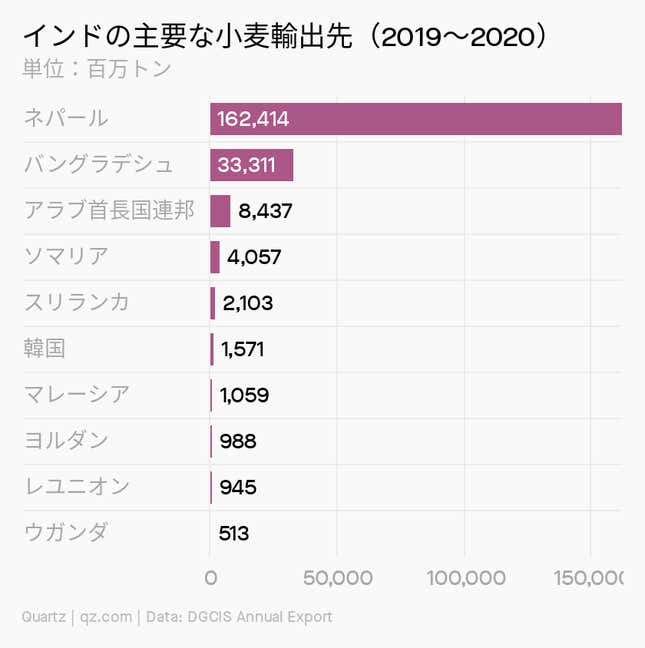

インドはその後、改良種の普及や殺虫剤および化学肥料の使用拡大などで穀物の増産を図ると同時に、当時は世界で主流だった国家統制的な流れに従い、農業の管理と助成を強化しました。2020年の小麦の生産量は1億500万トン、輸出量は180万トン近くに達しており、1966年と比べるとまさに隔世の感があります。

それでも、農業分野の問題が解決したわけではありません。

2019年の農家の自殺者は1日当たり平均で28人に上り、その多くは経済的な理由で命を絶っています。インドでは農業従事者の7割近くは所有する農地が2.5エーカー(約1ヘクタール)未満の小規模農家で、5分の1は収入が貧困線以下なのです。

一方で、政府の穀物備蓄は買い上げ保証のために拡大しており、保管場所が足らずに民間の倉庫を借りなければならない始末です。また、数千トンに上る穀物がかびなどのために食べられなくなり、廃棄されていることが明らかになっています。

インド産の農産物は価格面での競争力を失い、食料の輸入は拡大しています。こうした機能不全は国の政策が非効率なためであり、経済学者たちはかねて農業分野における政府の役割の縮小を提言してきました。

こうした議論は、政府による市場管理の度合いや資本主義をどこまで追求すべきかといった経済的なイデオロギーの問題のように見えます。しかし、モディ政権が目指した農業改革とこれに対する抗議運動は、経済が政治と深く結びついていることを示したのです。

the end of the proactive support

支援打ち切りへの不安

農業改革の中核となる3本の農業関連法案は、昨年9月に議会を通過しました。法案はすべて合わせてもわずか18ページで、内容をまとめるのは簡単です。

1本目は流通に関する法律で、公営のマンディではない場所で農産物の売買ができるようになります。マンディとは違いライセンスは必要なく、取引には税金や手数料もかかりません。

2本目は生産者と購入者との契約に関するもので、農家が食品メーカーなど買い手と直接契約を結び、特定の作物を栽培することを可能にします。

3本目は民間による在庫制限を巡る規制緩和で、国による介入は急激なインフレにより買い占めの危険がある場合など緊急時に限られることになります。

政府の説明によれば、新法の目的は流通の効率化と、農家が少しでも高い値段で農産物を売れるようにすることです。企業と農家が直接取引をすれば、手数料を取る仲介業者を排除することができます。また、農家は地元のマンディ以外の場所での販売が可能になるほか、契約して特定の作物を栽培することで確実に収入を上げられます。

こうしたアイデアは新しいものではなく、例えばスワミナサンは2004〜06年に作成された報告書のなかで、農産物の「単一市場」の創設を提言しています。また、経済学者たちもマンディ外での取引を認めるよう政府に働きかけてきました。

ただ、農業従事者たちは新たな農業関連法が施行されればマンディの衰退や公定価格での買い取り制度の廃止、引いては国による農業支援の終焉につながると信じており、これに抗議しているのです(新法ではマンディや買い取り制度を維持することは保証されていません)。

背景には、自由市場が期待したようには機能しないのではないかという懸念があります。税金や手数料、ライセンスの取得といったことを避けるためにマンディ外で取引が行われた場合、国がわざわざこうした売買を規制する理由はありません。政府による監督が行われず最低支持価格もなくなれば、大企業による買い叩きや価格操作につながる恐れがあるというのです。実際、2006年に今回のような方向で規制緩和を行った北部ビハール州ではこうした事態が起きています。

ここで経済の問題に政治が入り込んでくるのです。農家はもっとも有利な条件の下でも、大企業に立ち向かうことは難しいでしょう。また、モディ政権は何かあればためらわずに企業の肩をもつことで知られています。農家が直面する困難な状況は無視されるだろうという恐れが、農民たちの不安を高めているのです。

farmers and the giant corporations

パワーゲーム

問題は、法案そのものの中身だけでなく、法制化の過程にもありました。

農業関連3法案はパンデミックが続く昨夏に政府から提出され、専門委員会での議論を経ずに、与党が過半数を閉める議会で強行採決されました。農業分野を専門とするジャーナリストのパラグミ・サイナート(Palagummi Sainath)は新法に関して、「誠意をもって」行動していれば法で裁かれることはないという一文が含まれている点を指摘します。

例えば企業が地方政府の融資審査担当の職員と共謀するようなことがあれば、農産物の価格を引き下げることに同意しない農家にローンが下りることはなくなるでしょう。ただ、新法の文言に基づけば、政府関係者、取引業者、企業のいずれも司法の管轄外であり、法廷に立つ可能性はないのです。

こうしたことが起きたとき異議を申し立てることができるのは、実質的には政府当局者だけです。サイナートは、新たな農業関連法は「行政を司法に変えてしまう」と書いています。「それどころか、政府が裁判官、陪審員、そして刑罰の執行者のすべての役割を担うようになるのです。また、農家と巨大企業の間にすでに存在する力関係の不均衡がさらに強化されるでしょう」

改革には、大きな変化だけでなく既存の保護システムの解体が伴います。経済原則と国家制度の両方で、その信頼が問われるのです。

変革を受け入れてもらうためには、政府はまず透明性を確保し、細心の配慮を払って物事を進めていることいることを示さなければなりません。その上で、国民にも変化の過程に参加してもらう必要があります。改革の立案では経済が重要になりますが、国民に賛成してもらえるかどうかは政治の問題です。今回の農業改革においては、インド政府は経済と政治の両面で判断を誤ったのです。

🌏 ウェビナー第4回の申込み受付スタート

世界各地で活躍する日本人VCが現地の声で伝えるウェビナーシリーズ「Next Startup Guides」第4回の申込み受け付けを開始しました。今回はBEENEXTの佐藤輝英さんをゲストに迎え、インドにフォーカスします。開催は2月25日(木)。詳細およびお申込みはこちらからどうぞ。

Column: What to watch for

春節レッドツーリズム

中国で11日から始まる、春節に合わせた大型連休。春節前後の40日間に移動する人の数は、延べ11億人余りになると見込まれています(すでに感染が拡大していた昨年と比べ、さらに約2割ほど減少)。政府当局が国際的な移動を制限し「帰省自粛」を呼びかけるなか、各自治体は国内の「目的地」を強化。例えば「中国のハワイ」ともいわれる海南市には免税ショッピングモールがオープンし、消費者の購買力が国内に向かうよう苦心しています。

上海のある旅行会社が企画しているのは、共産党の歴史を辿る「愛国的」な旅行プラン。実家に帰れずにいる学生向けの「身边的爱国主义」(わたしたちを取り巻く愛国主義)というツアーでは、ツアーガイドのアテンドのもと「市内を散策」し、共産主義者の手による「中国の市場改革政策の成果」を学ぶとされています。

(翻訳:岡千尋、編集:年吉聡太)

🎧 月2回配信のPodcast。最新回では、編集部の2人がいま話題の音声SNS「Clubhouse」などの最新トピックについて雑談してします。Apple|Spotify

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。