Deep Dive: Crossing the borders

グローバル経済の地政学

[qz-japan-author usernames=”Msia Kibona Clark”]

今週はヒップホップを手がかりにグローバルビジネスの潮流を読み解こうとする論考をお届けします。キーワードは「パン・アフリカ主義」と「国家枠組みの解体」です。毎週水曜夕方のニュースレター「Deep Dive」では、国境を越えて動き続けているビジネスの変化を追います(英語版はこちら)。

本稿著者のMsia Kibona Clarkは米ハワード大学の准教授で、アフリカのフェミニズム運動に関わるアクティビスト。

ヒップホップはさまざまなものを意味します。最近ではコモディティ化していますが、同時にローカルの現実を伝えるグローバルな文化で、歌詞やDJ、グラフィティ、ブレイクダンスなどからアーティストがどのようなバックグラウンドの持ち主かわかります。特定の地域のスラングや、そこで起きていること、特定の場所の音やスタイルを組み入れることで、自分がどこからやってきたかを表現できるのです。

ヒップホップは1970年代、ニューヨークのサウス・ブロンクスに住んでいたブルーカラーのアフリカ系やカリブ系、ラテン系移民の間で始まりました。ヒップホップとアフリカの音楽や伝統とのつながりについては、わたしの拙著『Hip-Hop in Africa: Prophets of the City and Dustyfoot Philosophers』(アフリカのヒップホップ:都市の予言者と汚れた足の哲学者たち)を含めて多くの書籍で紹介されています。

ヒップホップはそのルーツと社会に対する意思表示という意味において、パン・アフリカ主義(Pan Africanism)を形成し広めていく上で強力なツールになると、わたしは考えています。

Moving beyond borders

国境を超えて

パン・アフリカ主義は、アフリカ大陸だけでなく世界に散らばるアフリカ系の人々の社会的、文化的、歴史的つながりを訴えます。それは、アフリカにルーツを持つ者たちは共通の闘争を繰り広げており、結果として運命を共有していると理解することなのです。同時に、社会的、文化的、政治的連携に向けて、アフリカ系社会の分裂を解消することの重要性を認めることでもあります。

わたしはこれまで、ヒップホップを「国家という枠組みの解体」(transnationalization)のサウンドトラックとして考察してきました。世界のアフリカ系コミュニティーと彼らのアイデンティティに国境を超えた広がりをもたせるのです。

アフリカ大陸から世界各地への移民は拡大の一途をたどり、その形も多様化しています。複数の国にまたがって暮らす人が増えたほか、世界のアフリカ系ディアスポラ(アフリカにルーツをもつ人びと)がアフリカに戻ってくるという動きが見られます。さらに、アフリカ内部で国から国へと移動する人たちもいるのです。

この越境というトレンドと進化するパン・アフリカ主義を体現するアーティストに、ガーナ生まれでニューヨークを拠点に活動するブリッツ・ジ・アンバサダー(Blitz the Ambassador)がいます。2005年のアルバム『Double Consciousness』に収録された「Emmet (S)Till」から、2016年発表の『Diasporadical』の「Hello Africa」まで、ブリッツの作品すべてでこれが共通のテーマとなっています。

ブリッツは「Hello Africa」で、「着陸したばかり、ECOWAS(西アフリカ諸国経済共同体)のパスポート。世界中で知られている、あいつらが欲しがってるものをくれてやる。アクラから遠くマラケシュまで」と歌います。

彼は「アフリカ人」としてのアイデンティティを受け入れ、アフリカ大陸との国境を超えたつながりを確認しながら、わたしたちを大陸横断の旅に連れ出します。都市から都市へと移動し、アラビア語、スワヒリ語、ルワンダ語、ウォロフ語などさまざまな言語を使い分けていくのです。

The new Pan Africanism

パン・アフリカ主義

パン・アフリカ主義の歴史はアフリカ大陸の植民地化が始まる前の時代にまでさかのぼります。その後も、ガーナの初代大統領クワメ・エンクルマ(Kwame Nkrumah)、タンザニア初代大統領ジュリウス・ニエレレ(Julius Nyerere)、トリニダードのジャーナリストのC.L.R.ジェームズ(C. L. R. James)、米国の活動家W.E.B.デュボイス(W. E. B. Du Bois)といった知識人たちが、このイデオロギーを提唱してきました。

ヒップホップ界でアフリカの連帯を支持するアーティストが増える一方で、一部のパン・アフリカ主義者たちが唱える「アフリカ合衆国(United States of Africa)」のような統一国家の構築といった方向からは距離を置く動きも見られます。では、現代のパン・アフリカ主義は何を目指しているのでしょう。それを考える手がかりとなるのが、ヒップホップを中心としたアフリカ音楽です。

アフリカ大陸出身者とアフリカ系のミュージシャンによるコラボレーションにおいて、ヒップホップはいわば触媒として機能します。彼らの作品のパン・アフリカ的な要素からは、いま起きている文化的な変化を感じることができるのです。

例えば、映画『ブラックパンサー』のサウンドトラックに収録されている「Oops」(2018年)では、カリフォルニア州ロングビーチ出身のヴィンス・ステイプルズ(Vince Staples)と、南アフリカの女性ラッパー、ユーゲン・ブラックロック(Yugen Blakrok)の共演が実現しました。このように、社会的な発言を積極的に行っていることで知られるアーティストが音楽を通じてつながっていくのです。サンパ・ザ・グレイト(Sampa the Great)とジャングルプッシー(Junglepussy)による「Time’s Up (Remix)」(2020年)など、こうした例は他にもたくさんあります。

サンパ・ザ・グレイトはザンビア生まれでボツワナ育ちのアーティストで、現在はオーストラリアとボツワナを拠点に活動しています。「Final Form」や「Energy」を含む2019年のアルバム『The Return』は、ヒップホップにおけるパン・アフリカ主義の声を代表する作品として高い評価を得ました。

これらの曲のミュージックビデオでは、ディアスポラやアフリカ系コミュニティで見られるようなダンスのスタイルのほか、南アフリカの部族のフェイスペイントや、マリの民族舞踊で使われる仮面のような小道具が登場します。また、「Energy」ではシエラレオネ系英国人のナディーム・ディン=ガビシ(Nadeem Din-Gabisi)がピジン英語(Pidgin English)で書かれた詩を朗読しています。

Collaborations

コラボの功罪

こうしたアフリカ系アーティストたちのコラボレーションは1990年代初頭に始まりました。2010年代に入ってからは、ソーシャルメディアの利用やファイル共有の拡大を背景に、ミュージシャンたちの交流も活発化しています。

2011年にはセネガルのヒップホップ界の大御所であるディディエ・アワディ(Didier Awadi)が、ブルキナファソ、コンゴ民主共和国、ケニア、モザンビーク、南アフリカ、フランス、米国のミュージシャンをフィーチャーした『Présidents d’Afrique』を発表しました。このアルバムでは、フランス海外県であるマルティニーク島出身の詩人エメ・セザール(Aimé Césaire)、エンクルマ、ニエレレ、マルコムX、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの肉声がサンプリングされて使われています。

一方、米国のエンタメ業界ではアフリカ系の存在感が増しており、彼らの主導するプロジェクトが注目を集めるようになっています。なかでも最近に大きな話題となったのが、映画『ブラックパンサー』(2018年)とビヨンセのビジュアルアルバム『ブラック・イズ・キング(Black Is King)』(2020年)です。

これらの作品に対しては批判もあります。具体的には、メジャーレーベルは有名な(つまり利益が見込める)アーティストのプロジェクトを好み、革新的な作品にはあまり目を向けません。また、アフリカ大陸の多様性を均質化するものだという批判のほか、アフリカ出身のアーティストの声が軽視されているといった問題も指摘されています。

ただ、こうしたプロジェクトはアフリカ系コミュニティーと彼らのアイデンティティーの多国籍化の産物であるということを理解しなければなりません。『ブラックパンサー』や『ブラック・イズ・キング』のような作品が生まれたのは、ひとつにはアフリカにルーツをもつ人たちが世界中に広がっているからです。また、こうした作品がパン・アフリカ的な意識の育成に役立つことも覚えておくべきでしょう。

『ブラック・イズ・キング』はガーナ出身のクワシ・フォルジュール(Kwasi Fordjour)、ブリッツ・バザウレ(Blitz Bazawule、ブリッツ・ジ・アンバサダーの本名)、エマニュエル・アジェイ(Emmanuel Adjei)といったアーティストが共同監督を務めており、西アフリカの文化の影響が顕著です。ほかには、ナイジェリア系のイブラ・アケ(Ibra Ake)とジェン・ヌキル(Jenn Nkiru)が共同監督に名を連ねています。

Pan Africanism is hip hop

多文化として受容する

こうした話題のコラボレーションは今後も続き、小規模なプロジェクトも増えていくはずです。ただ、例えばサンパ・ザ・グレイトの「Final Form」を『ブラック・イズ・キング』と同じような予算で制作したらどうなるでしょう。アフリカ文化が間違って引用された場合、彼女は批判を受けるでしょうか。

「Final Form」や「Hello Africa」のような曲は、グローバルな空間でブラックであることへの祝福です。ヒップホップにおけるパン・アフリカ主義は、アフリカ系とは多国籍かつ多文化だと受け入れることなのです。それはアフリカにルーツをもつ人びとが共に立ち上がらなければならないと理解することであり、同時に、同じ黒人であっても悩みはそれぞれ異なるという事実を尊重しようという呼びかけでもあります。“普遍的”な解放というアイデアは魅力的ですが、その誘惑には抵抗すべきでしょう。

アフリカの音楽とヒップホップが重要なのは、パン・アフリカ主義の最前線で何が起きているかを感じることができるためです。パン・アフリカ主義は過去のイデオロギーではなく、また一部の人しか信じていない思想でもなく、現実に合わせてダイナミックに変化していくものなのです。

Column: What to watch for

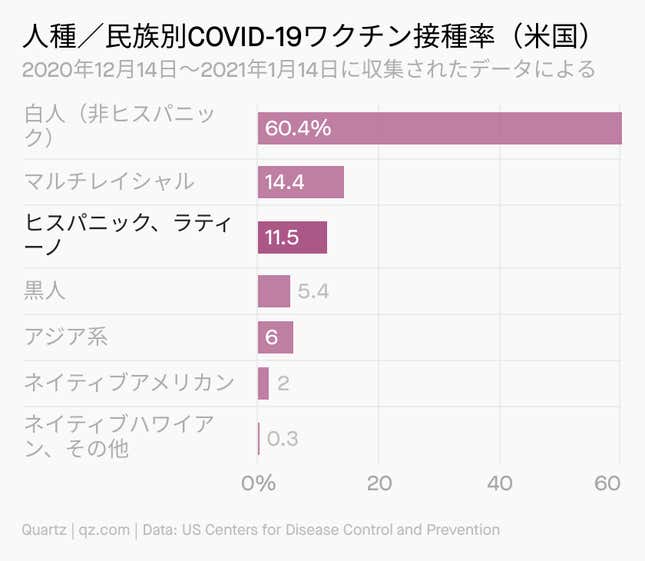

ワクチン格差を越えて

米国では昨年12月14日からワクチン接種が開始されましたが、米国疾病対策予防センター(CDC)が先ごろ発表したレポートによると、米国内のマイノリティ、特にヒスパニック/ラティーノの人びとは、白人に比べてワクチン接種率が「不釣り合いなほどに」低いようです。テネシー州内の病院、チェロキーヘルスサービスの最高臨床責任者であるParinda Khatriは「異なる集団に対して予防接種キャンペーンを行う際には、それぞれのニーズにどう対応するかを考える必要がある」と言います。ラティーノのコミュニティに限って言えば、米国政府に対する不信感(トランプ政権下で増大した)が根強いうえに、彼らはお互いに信頼できる仲間同士で交換される情報を重んじる緊密なコミュニティであるため、どうワクチン接種の必要性を説明するかが再検討される必要があります。

(翻訳:岡千尋、編集:年吉聡太)

🎧月2回配信のPodcast。最新回では、世界で活躍するサイケバンド「幾何学模様」のGo Kurokawaさんが編集部を逆インタビュー!? Apple|Spotify

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。