Deep Dive: New Consumer Society

あたらしい消費社会

[qz-japan-author usernames=”tmcdonnell”]

Quartz読者のみなさん、こんにちは。毎週木曜夕方の「Deep Dive」のテーマは、「あたらしい消費のかたち」。今週は、世界で注目を浴びるジャパニーズ・ウイスキーをピックアップします。英語版はこちら(参考)。

日本のお酒といえば?と訊かれて真っ先に思い浮かぶのが日本酒だとしたら、それは間違いかもしれません。なぜなら、ジャパニーズ・ウイスキーは今、(その生産の歴史は100年近いものの)世界的に初めてスポットライトを浴びているからです。

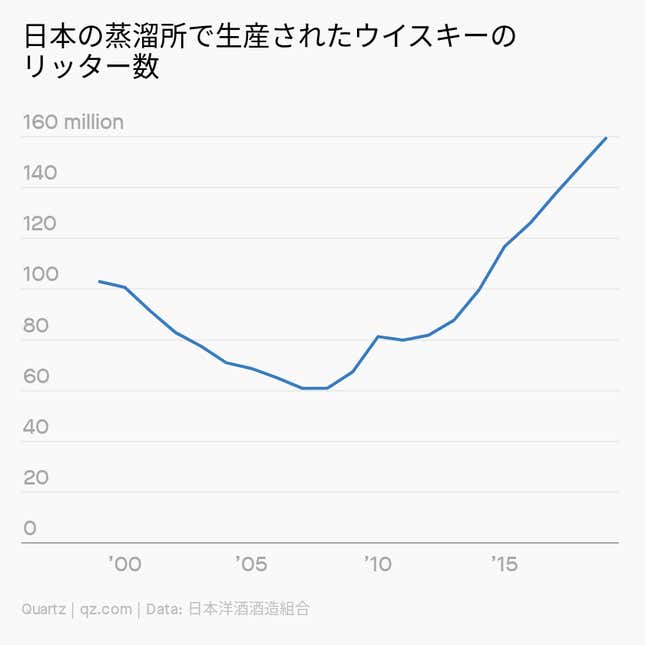

繊細で軽やかな味わいのジャパニーズ・ウイスキーは、その多様な香りから、ピート香が特長のスコッチや甘いバーボンにも引けをとらない飲み物として知られています。これまで、世界の輸入業者やバーテンダーからはただ目新しいだけだと敬遠される傾向がありましたが、2015年、権威ある『Jim Murray’s Whiskey Bible』において、サントリー(Suntory)のシングルモルトが世界最高のウイスキーに選ばれ、その傾向は逆転。以来、輸出量、ボトルあたりの価格、賞の数、蒸溜所の数、すべてにおいて急上昇しています。

英国のアルコールEC「ウイスキー・エクスチェンジ(Whisky Exchange)」のヘッドバイヤーであるドーン・デイヴィス(Dawn Davies)は、かつて売りづらかったジャパニーズ・ウイスキーが、今では顧客に十分に行き渡らないほどの人気を誇っていると話します。

GROWING UP

米国での人気

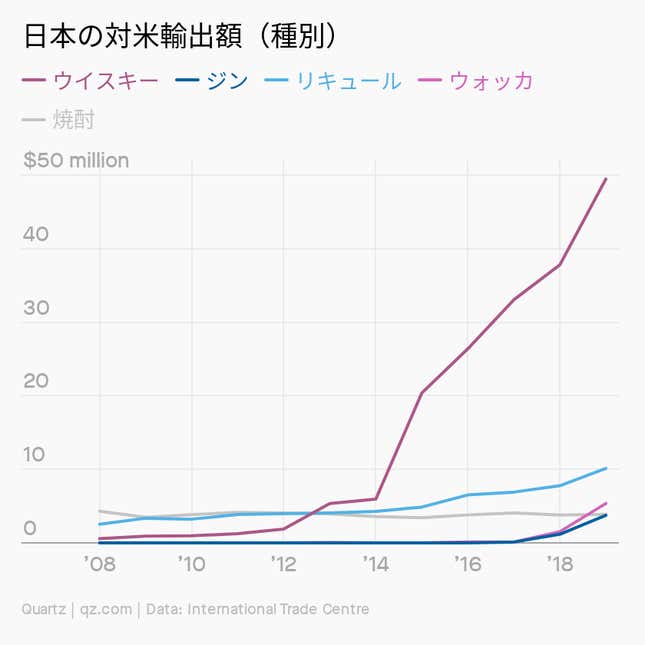

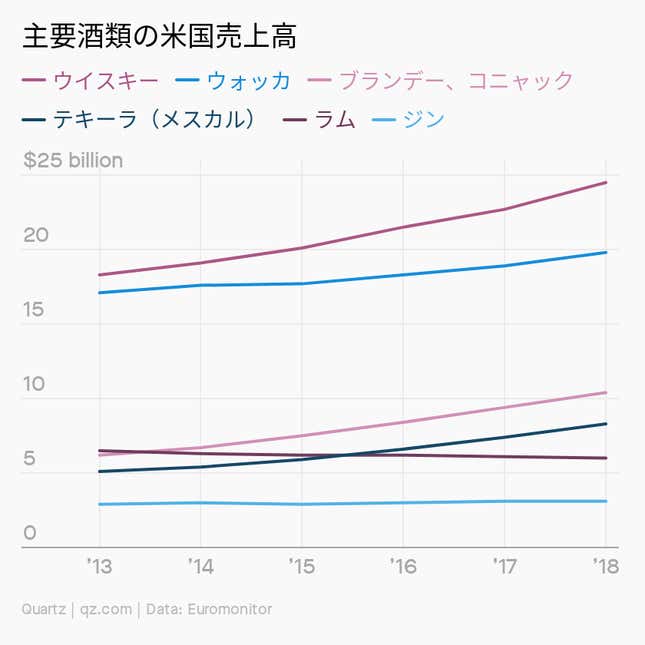

ジャパニーズ・ウイスキーの未来は明るいようです。市場調査会社のユーロモニター(Euromonitor)は、2020年のジャパニーズ・ウイスキーの米国小売売上高が、2018年の約3億2,000万ドル(約333億円)から4億7,000万ドル(約489億円)に増加すると予測しています。

とはいえ、売上が5億ドル(約520億円)近くになったとしても、ジャパニーズ・ウイスキーは米国のウイスキー売上高全体(2020年は270億ドルの売上を予想)の2%にも満たない数字です。

米国でのウイスキー全体の売上高は2013年から2018年にかけて30%以上増加しており、最も人気のあるお酒であるだけでなく、最も急速に成長しているお酒のひとつに。日本のウイスキーメーカーは、その恩恵を受けているともいえるでしょう。

米国でジャパニーズ・ウイスキーが人気になったのは、先述の『Jim Murray’s Whiskey Bible』でサントリーのシングルモルトが知られたことのほかにも、いくつか理由が考えられます。

まず、日本企業が国外のウイスキー業界に参入しやすくなったこと。2014年、サントリーは人気ウイスキーブランド「ジムビーム」と「メーカーズマーク」のオーナーであるビーム(Beam)を160億ドル(当時のレートで総額1兆6,500億円)で買収しましたが、サントリーの担当者は『Quartz』の取材に対し、それによって同社の流通網がグローバルに拡大し、米国市場の需要に対応しやすくなったとコメントしています。

また、『American Whisky, Bourbon & Rye: A Guide to the Nation’s Favorite Spirit』の著者であるクレイ・ライゼン(Clay Risen)は、人気の背景には米国人がもつ日本製品に対する「信頼」があると考えています。「米国人にとって、日本産のものにはある種の魅力があります」とライゼンは話します。「日本のものは高品質で、料理でもウイスキーでも、味や特徴が絶妙。試してみても、たいていの場合、期待を裏切られることはない。ジャパニーズ・ウイスキーの多くは、『とても美味しい』ものが多いのです」

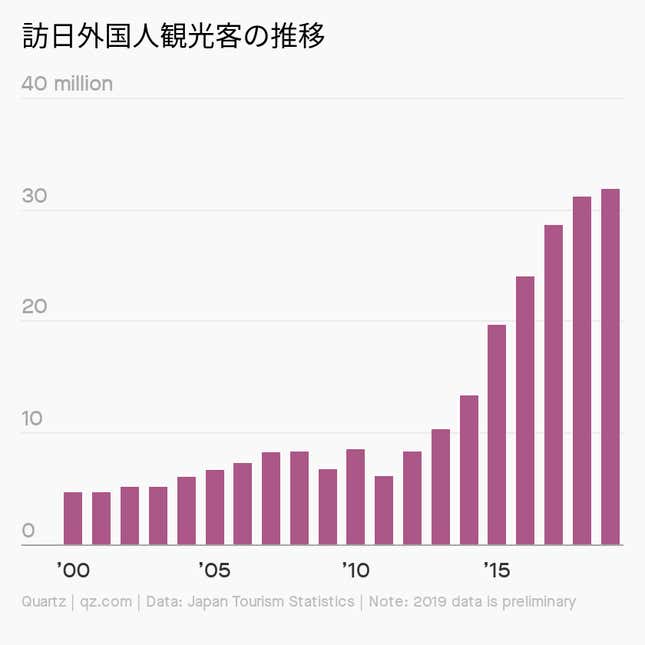

さらに、過去10年間の日本への観光ブームも要因として挙げられます。2012年以降、訪日観光客数は4倍近くに増加していますが、訪日米国人の割合は、2012年の90万人弱から2018年には190万人を超えました。日本でジャパニーズ・ウイスキーを試した米国人は、もっと飲みたい!と思いながら帰国しているのかもしれません。

By the digits

数字で見るウイスキー

💰 43万5,273ドル(約4,530万円):限定41本が販売された日本の希少なウイスキー、52年熟成の「軽井沢1960年」が、2020年3月、サザビーズ(Sotheby’s)でジャパニーズ・ウイスキーの過去最高落札価格に

📈 1億3,580万ドル(約141億円):2018年のジャパニーズ・ウイスキー輸出総額は、2013年から233%増

🥃 34億ドル(約3,540億円):2020年の日本国内ウイスキー売上高は、2016年と比較して24%増(推定)

👀 17億ドル(約1,770億円):国内最大のウイスキー生産企業サントリーの2019年の利益

🛳 2億9,320万リットル(7,750万ガロン):サントリーが2017年に輸出したウイスキーの量は、原油のスーパータンカー1隻分に相当

ORIGIN STORY

ウイスキーのはじまり

グラスに入っている黄金色のスピリッツが「whiskey」もしくは「whisky」であるかは、それがどこの国でつくられたかによって異なります。米国の生産者は「e」を使用していますが(サントリーの公式サイトでは、「アイルランド本国ではWhiskeyと表示しており、アメリカでウイスキー蒸溜所をつくった創設者には、アイルランド出身者が多く、その流れをくんだため」と記載)、日本では、ジャパニーズ・ウイスキーはスコッチ・ウイスキーにルーツがあるので、スコッチ・ウイスキーと同じ「whisky」を使用しています。

ジャパニーズ・ウイスキーの歴史を語るうえで、竹鶴政孝という重要な人物を忘れてはいけないでしょう。1923年にサントリーの前身となる会社「寿屋」に入社し、翌年、日本初の蒸留所「山崎蒸溜所」の設立に尽力した竹鶴は、グラスゴー大学で有機化学と応用化学を学び、モーレイのロングモーン蒸留所でモルトウイスキーの醸造を学びました。

1950年代になると、竹鶴と彼のパートナーでありライバルでもあった鳥井信治郎(サントリー創業者)は、第二次世界大戦が終わり、中産階級が西洋文化の象徴を求めるようになると、新興のウイスキー産業を独自のものへと導いていきました(鳥井は1962年に死去、竹鶴は1979年に死去)。1980年代、酒造メーカーは、ビールの代わりに仕事帰りに飲める安価なウイスキーボトルを居酒屋で販売し、大成功を収めました。

竹鶴の影響で、ジャパニーズ・ウイスキーの製造技術はスコッチの製造技術と酷似しています(アイリッシュ・ウイスキーやアメリカン・ウイスキーの蒸留工程は、スコッチの製造方法とは異なる)。それゆえジャパニーズ・ウイスキーはそのすっきりとした味わいと、丁寧なブレンドで知られるようになりました。

BRIEF STORY

ブームになるまで

1853年:米国海軍の司令官のマシュー・ペリー(Matthew Perry)が来航、日本にウイスキーを紹介

1880年代:日本の企業家が欧米の酒類や最先端の蒸留装置の輸入を始める

1918年:竹鶴政孝は、勤務していた摂津酒造からスコットランドに派遣される。2年後、スコットランド人の妻リタを連れて帰国

1923年:本格的なウイスキーの国内製造を企画していた寿屋の社長、鳥井信治郎に招かれて竹鶴が同社に正式入社。日本初のウイスキー蒸留所となる「山崎蒸留所」を設立

1934年:竹鶴は寿屋を退社し、自身で大日本果汁株式会社(のちニッカウヰスキー)を設立。米国で禁酒法が終了した直後、竹鶴は初めてウイスキーを米国に輸出

1950〜1980年:国産ウイスキーの生産量が急増し、消費量は500%以上に増加。外国人やエリートだけの飲み物から、より大衆的なイメージへと変化

2001年:ニッカウヰスキーが『Whisky Magazine』で初の国際的な主要な賞を受賞

2008年:サントリーが映画『ラストサムライ』に出演した女優、小雪を起用した広告(「ウイスキーが、お好きでしょ」で知られる)で角瓶を積極的に販売し、国内市場の活性化を図る(「角ハイボール」ブームが起こる)

2015年:『Jim Murray’s Whiskey Bible』で、サントリーがトップの座に。今日も続く世界的なブームを巻き起こす

Cocktail tracing

「日本製」の透明性

ジャパニーズ・ウイスキーは成功の「犠牲者」になっていると危惧する声もあります。

最高級ウイスキーの多くは、少なくとも10年は樽で熟成されていますが、世界的なブームの影響で生産が追いついていません。今では、数年以上前の「熟成年数」が表記されたボトルは珍しくなり、法外な値段がつくように。Whisky Exchangeでは10年物のサントリーが568ドル(約5万9,000円)で販売されている一方、同年代の高評価のラフロイグはわずか50ドル(約5,200円)です。Whisky Exchangeヘッドバイヤーのデイヴィスが2014年に数百ドルで購入したという、現在は廃業した羽生蒸留所の14年物のボトルは、現在9,500ドル(約98万8,000円)で販売されています。

需要に追いつこうと蒸溜所が増える一方で、ジャパニーズ・ウイスキーのほとんどは若く、年数表記もされていないため(熟成期間を限定せずにブレンドし、瓶詰したウイスキーで年数表記しないものは、ノンエイジウイスキーと呼ぶ)、東京を拠点とするカクテル評論家でバーガイドのリアム・マクナルティ(Liam McNulty)は、「多くのウイスキー愛飲者は、年数表記がなくなってから品質が落ちたと主張しています」と『Quartz』に語っています。「しかし、ジャパニーズ・ウイスキーの強みのひとつは、技術を磨いたブレンダーが、若いウイスキーでも驚くような味にすることができることです」

品質が落ちているかどうかはともかく、圧倒的な需要に押されて、一部の蒸溜所はモラルなき段階に追い込まれています。「スコッチ」や「シャンパン」に課せられた厳格なルールとは異なり、日本には合法的な「日本製」ウイスキーを構成するものについての法的規制がありません。米国から低価格のウイスキーを大量に輸入し、それに新しいラベルを貼って「日本製」と偽る企業を止めようがないのです。

業界関係者の中には、こうした「偽ウイスキー」を取り締まるよう政府に働きかけている者もいますが、マクナルティによると、多くの低価格生産者は、新たな規制によって、業界の主要な資金源となっている国内市場向けのボトルの価格を引き上げなければならなくなるのではないかと懸念し、この考えに抵抗しています。

This week’s top stories

今週の注目ニュース4選

- 動画サービスを強化。レディット(Reddit)は、ショート動画プラットフォームのダブスマッシュ(Dubsmash)を買収したことを発表しました。買収の条件は非公表。Dubsmashは独自のプラットフォームとブランドはそのまま維持し、Redditは動画作成ツールを統合するといいます。なお、Dubsmashの共同創業者スチッチ・ダッシュ(Suchit Dash)、ジョナス・ドルッペル(Jonas Drüppel)、ティム・シュペヒト(Tim Specht)はRedditに加わる予定です。

- 進むダイバーシティ。スペンサー・スチュアート(Spencer Stuart)が発表した新しいレポートによると、2020年、S&P 500の構成企業は413名の独立取締役を新たに任命し、そのうち59%が女性とマイノリティの男性であることが明らかになりました。これにより、S&P500のすべての取締役会に少なくとも1名の女性が任命されることに。これはSpencer Stuartが1998年にこのデータの追跡を開始して以来、初めてのことです。

- 苦しいファストファッション。ヘネス・アンド・マウリッツ(Hennes & Mauritz)とザラ(ZARA)を傘下に置くインディテックス(Inditex)は、コロナウイルスの新たな流行により、ロックダウンが一部地域でも行われていることが影響し、秋の売上高が減少したと発表しました。10月下旬から11月にかけて、H&Mの売上高は前年比22%減少。Inditexは、11月に19%、12月の最初の10日間で13%の収益の減少を報告しています。

- 未来を予測したあの「防護服」。英バースにあるファッション・ミュージアムは、スーパーモデルのナオミ・キャンベル(Naomi Campbell)が今年3月に空港で着用した防護服を買い取ったようです。『Wall Street Journal』の最新インタビューで彼女は、 「本当に?なぜ彼らはそんなものを欲しがるのだろう?」と、その要求に対して最初、疑問の声を投げかけたといいます。

(翻訳・編集:福津くるみ)

🎧 Podcast最新回では、編集メンバーが、最近お送りしたトピックを振り返っています。Apple|Spotify

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。