Deep Dive: Impact Economy

始まっている未来

[qz-japan-author usernames=”tmcdonnell”]

日本がその電力源の20%を頼る液化天然ガスを軸に、オーストラリアやカタール、米国、東南アジア諸国の「事情」をお届け。毎週火曜の「Deep Dive」では気候変動を中心に、今世界が直面しているビジネスの変化を捉えるトピックを深掘りしています(英語版はこちら)。

日本では1月の電気代の請求書に悲鳴を上げる家庭が全国で増えることになりそうです。

電力の卸売価格は12月のkWh当たり約13セント(13.6円)から急上昇し、1月7日のピーク時には1ドル(104.7円)を超えました(日本の平均的な世帯の電力使用量は1カ月当たり250kWh程度です。参考までに、米国の電力卸売価格は一般的にはkWh当たり3〜4セント)。

卸売価格は1月18日までには平常の水準に戻りました。では一体、何があったのでしょう? パンデミックによる異常事態が重なったという面もありますが、二酸化炭素(CO2)の排出量削減に取り組むアジア諸国は、今回の事態を不吉な予兆として捉えるべきです。

the gas crunch

10倍以上の価格高騰

価格急騰の直接の原因は悪天候でした。日本は1月初めに例年にない厳しい寒さに襲われ、一部地域では暖房利用などで電力需要が10年ぶりの高水準に達しました。

日本は電力の20%を輸入液化天然ガス(LNG)によるガス火力発電に頼っており、電力需要の急拡大が突然のLNG不足を招いたのです。

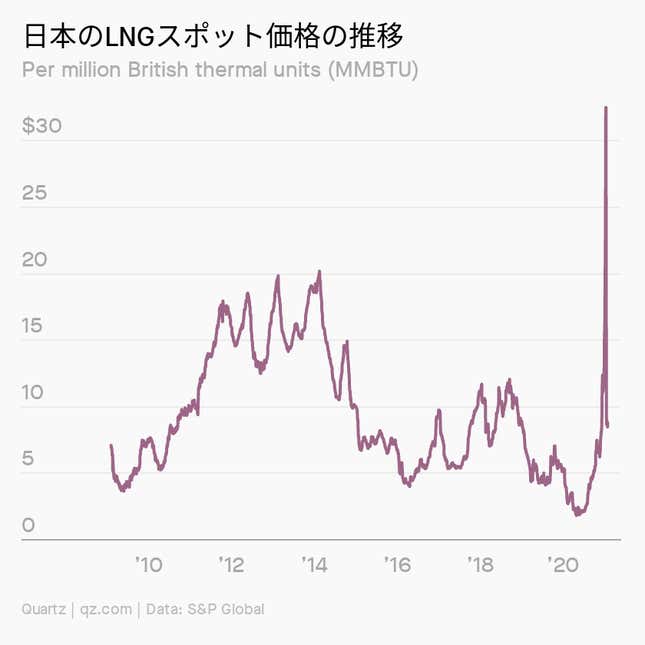

LNGの値上がりで、電力大手のうち数社は、逼迫する需給にもかかわらず発電量を減らさざるを得ませんでした。LNG価格は昨年12月初旬の水準の4倍を超え、5月に記録した史上最低価格と比べると実に10倍以上にまで上昇しています。中国や韓国でも同様の事態が起き、東アジア地域全体でLNGが足りなくなりました。

また、寒さが押し寄せたタイミングも最悪でした。アジアにLNGを輸出する国々(主にオーストラリア、カタール、マレーシア、インドネシア)ではこれに先立ち、いずれも天然ガスの備蓄が減っていたのです。

プラントの設備不良や悪天候、パンデミック初期の需要落ち込みで天然ガス会社が生産を減らしていたこと、取引が少ないためにプラントの修理を行なっていたことなど、複数の要因が重なったためですが、結果として、日本は寒波に襲われたときにこれらの国からLNGを緊急に入手することができなかったのです。

一方、米国には余分なLNGがありました。しかし、アジア諸国がこぞってメキシコ湾周辺で産出される天然ガスを買い漁ったために、パナマ運河に渋滞が生じました。国際エネルギー機関(IEA)によると、LNGタンカーのチャーター料金は1日当たり3万ドル(約310万円)から過去最高となる23万ドル(約2,410万円)にまで跳ね上がっています。

寒さが和らぐにつれ状況は元どおりになり、電気代やLNG価格、タンカーのチャーター料金も平均水準まで低下しました。

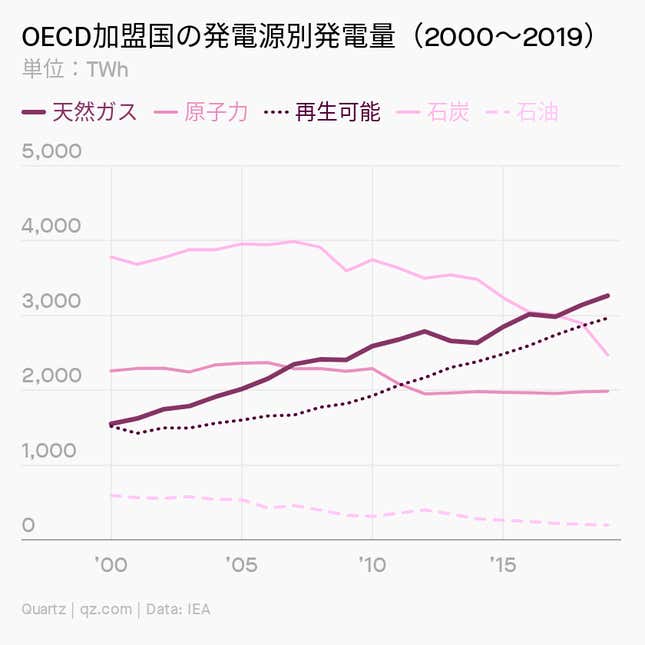

ただ、LNG需要はアジア全体で拡大しています。アジアは世界でも石炭火力発電への依存度が高い地域で、各国が大気汚染の緩和とCO2排出量削減に向け、ガス火力発電へのシフトを加速させています。

また、ベトナムやバングラデシュといった低中位所得国も、低価格で安定した電力供給を目指す政策を進めています。

ワシントンのシンクタンクである戦略国際問題研究所(CSIS)でエネルギー安全保障と気候変動プログラムを担当するニコス・タフォス(Nikos Tsafos)は、「エネルギー転換においては、アジアでの石炭火力発電をどう減らしていくかが大きな課題となります」と説明します。

「天然ガスは低価格な脱炭素化の手段だという共通認識がありましたが、今回のような価格急騰を目にした後では、これがどこまで正しいか考え直す必要があります」

The global demand

世界がLNGを欲しがる

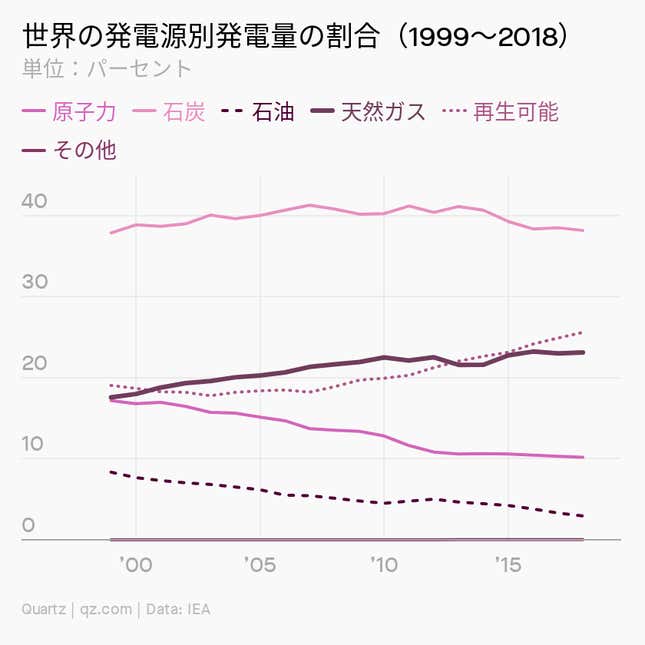

天然ガスを巡っては、いわば化石燃料のゴールドラッシュが再び起きています。ガスは石炭ほどは汚染がひどくなく、またベースロード電源としては一般的に再生可能エネルギーより安価です。

ただ、大規模な採掘を行っているのは一部の国(主に米国、ロシア、カタール)に限られるため、冷却して液化し、船舶で輸送します。市場アナリストは世界のLNG需要は向こう20年間で倍増すると予想しています。

需要はすでに拡大基調にあり、IEAによれば、LNGの輸入ターミナルのある国は2000年の9カ国から2020年には42カ国に増えました。ターミナルを新設したのは大半がアジアの国で、インド、中国、日本、韓国では石炭火力発電からの脱却にLNGが貢献していることが明らかになっています。日本の発電大手JERAのLNG輸入量は世界最大です。

ただ、アジア諸国がLNG輸入を拡大するにつれ、今回のような激しい価格変動の危険は高まります。また、世界経済がパンデミックから回復するなかで供給側の混乱もしばらくは続きそうだと、エネルギー経済・財務分析研究所(IEEFA)のLNG経済アナリストのブルース・ロバートソン(Bruce Robertson)は指摘します。

LNG価格があまりに高いと、低所得国の電力会社が発電設備の稼働停止に追い込まれる事態も起こり得ます。1月の価格高騰を受け、バングラデシュとパキスタンはコストを理由にLNGの購入を断念しました。

オーストラリアを拠点に活動するロバートソンは、「こうした国は価格変動に敏感に反応します」と述べます。「日本のように電気代をどこまでも引き上げるということはできないのです」

さらに重要なのは、今回の価格高騰で輸入ターミナルやインフラ建設などLNG関連の投資が凍結される恐れもあるという点です。

1月14日に発表されたIEEFAのリポートによれば、価格が急上昇したことで取りやめになる可能性が出てきたLNG分野での投資は、パキスタン、ベトナム、バングラデシュの3カ国で総額500億ドル(約5兆2,350億円)に上ります。LNG市場の不安定さを考えたとき、経済成長とエネルギー安全保障の観点から、こうした投資はリスクのある戦略なのです。

Asia’s carbon emissions

かしこい脱炭素化

LNGは石炭よりはましですが、温室効果ガスの排出量は決して少なくはなくはありません。液化から再ガス化、発電まであらゆる段階でCO2が発生するほか、生産や輸送の過程でメタンが漏出することも明らかになっています。

インフラに数十億ドルを投資すれば当面はLNGを活用せざるを得ず、将来的にLNG由来の排出量を削減するのは難しくなるでしょう。CSISのタフォスは解決策のひとつとして、アジア諸国に関しては、現在のようなスポット(随時契約)方式ではなく長期かつ安定した売買契約が望ましいと説明します。

パイプラインではなく需要に応じたタンカーでの取引は、販売者と購入者の双方にとって柔軟性が高くなりますが、需要が集中すると問題が生じます。また、地域内でLNGを相互に融通するネットワークの確立が必要なほか、再生可能エネルギーや送電網レベルでの電力貯蔵技術への投資も求められています。

ロバートソンは「脱炭素化においては、天然ガスのようにコストが高く相場の変動も激しいエネルギー源は選択肢としてあまり意味がありません」と言います。「代替案を検討すべきであり、アジア諸国もそう考えるようになるでしょう」

🌏 ウェビナー第4回の申込み受付スタート

世界各地で活躍する日本人VCが現地の声で伝えるウェビナーシリーズ「Next Startup Guides」第4回の申込み受け付けを開始しました。今回はBEENEXTの佐藤輝英さんをゲストに迎え、インドにフォーカスします。開催は2月25日(木)。詳細およびお申込みはこちらからどうぞ。

Column: What to watch for

石油市場、回復?

北米の原油価格の指標のひとつ「ウェスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)」は、8日、1バレルあたり58ドル近くに達しました。世界的に石油需要が落ち込み、昨年4、5月に記録的な安値をつけて以来、初めてパンデミック前の水準に戻ったことになります。

ただし、需要そのものが回復していないことから、楽観論に疑問を呈する声もあります。エネルギー市場分析ファームのWood Mackenzie曰く「世界の石油需要がパンデミック前のレベルに戻ることはないだろう」。同じくエネルギー分野の調査専門のナレッジハウスRystad Energyの石油市場責任者であるBjornar Tonhaugenは「多くのテクニカル分析指標は“赤色に点滅”している。すぐに価格が修正されても不思議ではない」との声明を出しています。

(翻訳:岡千尋、編集:年吉聡太)

🎧 月2回配信のPodcast。最新回では、編集部の2人がいま話題の音声SNS「Clubhouse」などのトピックについて雑談しています。Apple|Spotify

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。