各国で少子化が進んでおり、世界の出生率は1960年代に記録したピークの半分にまで落ち込んでいます。韓国では2024年に合計特殊出生率が0.7に低下すると言われており、女性が生涯に産む子どもの数が平均で1人を下回ることになります。

出生率が急激に低下すれば、国は人口の高齢化と労働力の減少に直面し、社会保障システムと予算に大きな負担がかかります。

では、なぜ子どもの数が減っているのでしょう。

- 教育やキャリアを優先するために女性の晩婚化が進み、子どもを産む年齢も高くなっている

- 避妊法が世界的に普及している

- 子育てにかかる費用は急上昇しており、公的な支援制度が充実していない国では経済的負担が重過ぎる

- 気候変動問題を考慮し、出産をためらう人もいる(ただし、子どもをもたないことが必ずしも環境悪化を食い止めるわけではない)

- 不妊症の影響を受けるカップルの割合は約12〜15%

国は育児休暇制度の拡充、保育の無償化、児童手当といった政策で出産と子育てを奨励しようとしています。また、フェイスブックやグーグル、アップルをはじめ、卵子の凍結保存のような生殖医療サービスを福利厚生として提供する民間企業も出てきています。

これに加え、最先端の研究によって、これまでは妊娠は不可能だと考えられていた場合でも妊娠できるようになっています(ただし金銭的な余裕があればという条件が付きますが)。

THE STATE OF REPRODUCTIVE TECH

生殖医療のいま

妊娠での医療技術の活用はかつてないほどに拡大しています。米国では何らかの生殖補助医療(ART)で生まれた新生児の数は2019年に8万4,000人近くに達し、2010年の6万1,556人から36%増加しました。

ARTで最も一般的なのは体外受精(IVF)です。初の「試験管ベビー」が誕生したのは1978年と40年以上前のことですが、IVFはいまだに1周期当たりで平均1万2,000〜2万ドル(約139万〜231万円)の費用がかかります。

IVFによる出生件数は過去10年程は減少傾向にあります。ニューヨークの不妊治療クリニック、センター・フォー・ヒューマン・リプロダクション(Center for Human Reproduction)の創業者で医療ディレクターのノルバート・グレイヒャー(Norbert Gleicher)はこれについて、IVFクリニックが無防備な消費者に高額なのに無益な付加治療を売り込んでいるせいだと批判します。こうした付加治療のせいで、健康な胚(受精卵)を廃棄しなければならなくなることもあるそうです。

これに対し、ニューヨーク大学ランゴーン医療センター(NYU Langone Health)のリンダ・スン(Linda Sung)は、体外受精を受ける女性の多くは年齢が高く、必然的に出生率は低下すると指摘します。また、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどでは近年、移植する胚の個数に制限が設けられており、これもIVFによる出生率の落ち込みの一因となるかもしれません。

一方、卵子凍結も40年以上の歴史をもつ技術ですが、米国生殖医学会(American Society of Reproductive Medicine、ASRM)のガイドラインでは、生殖医療としては「実験的」という扱いでした。ただ2012年にこの指定が取り除かれてからは、広く受け入れられるようになっています。将来的に子どもを産みたいと考える人にいわば「保険」を提供するために、この分野に参入するスタートアップは増えていますが、高額な費用に対して成功率などのデータは十分ではありません。

卵子凍結は採卵だけでも1回で5,000〜1万ドル(約58万〜116万円)かかり、さらに排卵誘発剤、凍結した状態での保管料、保存していた卵子を使用する場合の受精料など、さまざまな追加費用が発生します。

UP NEXT: GENE EDITING

では、ゲノム編集は?

着床前の受精卵の遺伝子検査は1990年代に始まり、当初はそれほど人気はなかったものの、いまでは広く行われています。しかし、近年は単に遺伝子異常を見つけるだけでなく、疾患を引き起こすDNAを修復することもできるようになっています。

2016年には、「ミトコンドリア補充療法」(「ミトコンドリア置換」とも)と呼ばれる方法で遺伝性疾患の予防措置を施した赤ちゃんが世界で初めてメキシコで誕生しました。これは、ミトコンドリアの機能低下によって引き起こされる病気を防ぐために、健康な第三者のDNAを用いる実験的な技術です。

また2015年には、中国の賀建奎(He Jiankui)という研究者が、CRISPR/Cas9を使ってHIVの母子感染を防ぐためのゲノム編集を行ったと発表しました(ただ、実際に成功したかなど詳細は検証されていません)。

こうした新たな技術は一般的ではありません。ミトコンドリア補充療法は米国では禁止されているほか、賀建奎は世界的に激しい非難にさらされただけでなく、中国で懲役3年の実刑判決を受けました。

しかし、ヒトのゲノム編集が現実的に可能になるなかで、科学者や生物学者たちはこうした技術はどのように管理されるべきなのか、また誰がこれを享受すべきかといったことの指針になる倫理面での議論が始められています。

👎 反対派の意見

ゲノム編集反対派の議論ではフランケンシュタインの物語が持ち出されたり、神の領域に踏み込むべきではないという主張が多いようです。それは人間の傲慢であり、技術的に可能でもやっていいことにはならないというのです。また、安全面での懸念もあります。ゲノムを編集することで逆に新たな問題が生じ、それがわかったときにはすでに手遅れだったら、どうすればいいのでしょう。

一方、身体障害者の活動家たちは、ゲノム編集は障害者差別を助長すると主張しています。着床前診断に加え、将来的にゲノム編集が行われるようになれば、親は「望ましい」形質の子どもを求めるようになり、結果としてさまざまな特性に優劣が生じるというのです。ヒト胚のゲノム編集は優生学の延長だと批判する人もいます。

また、アクセシビリティの問題も残ります。IVFや卵子凍結などと同様に、ゲノム編集も特権階級でなければ金銭的に手が届かない医療で、利用者は大半が裕福な白人となり、格差の拡大につながる可能性があるのです。ケンタッキー大学准教授で修辞学の専門家のシュイイン・シャロン・ヤム(Shui-Yin Sharon Yam)は、非白人や貧困層、グローバルサウスに住む人びとは現状でも親として不適格という烙印を押され、子どもをもつことを諦めなければならないと述べます。

障害者の権利活動家のアニタ・キャメロン(Anita Cameron)は、ブログでこう書いています。「ヒトを対象とした遺伝子工学にポジティブな側面があるとしても、障害者差別的かつ人種差別的な医療であるがゆえに、黒人や非白人、身体障害者はその恩恵を受けません。こうした人びとはむしろ、差別の強化など確実にもたらされるであろう負の影響に苦しむ可能性が高いでしょう」

ヤムはQuartzの取材に対し、「子どもをもつことにおいて、こうした除外されている人たちが直面するのは、必ずしも不妊や性的指向のような問題ではありません。そうではなく、強制的な妊娠の妨害のような形をとることもある構造的差別であったり、子育てにおける支援の欠如なのです」と答えています。「このような問題が新たな生殖技術の開発によって解決されることは、決してありません」

👍 賛成派の意見

いわゆるデザイナーベビーに対する恐怖は、科学者たちが遺伝について十分な知識をもっていないために生じているという意見もあります。例えば、髪や目の色を変えることは身体的にそれほど大きな影響は及ぼしません。一方で、高い知能と強靭な肉体をもつ人間をゲノム編集によってつくり出すことは、現在の技術では不可能です。

スタンフォード大学教授で生命倫理の専門家のハンク・グリーリー(Hank Greely)は、「いつかはそうしたことができるようになるかもしれませんが、数十年間は無理でしょう」と言います。「サイエンスフィクションとしては面白いと思いますが、当面は物語の世界の話ですし、永遠にそうかもしれません」

ヒト杯のゲノム編集における倫理をめぐる問題で重要なのは安全性であって、遺伝形質をつかさどる遺伝子を改変することに本質的な善悪はないと、グリーリーは説明します。

QUOTABLE

こんな発言も……

「生殖補助技術は、人種、性別、階級に基づく既存の構造的疎外を解決することはできません。したがって、テクノロジーが進化としても、わたしたちはアクセシビリティと『理想の市民』という概念の問題を追求していかなければならないのです。理想の市民とはグローバルノースに住む健康かつ魅力的な白人のことで、これを実現するためにテクノロジーが使用されているのか、またそうだとすればどのように使われているかに目を光らせていく必要があります。

これは2つの問いにまとめることができると思います。まず、新たな生殖補助医療の技術の恩恵を受けるのは誰か。次に、新たなテクノロジーの利点を享受できない、もしくはそれによって搾取されたり、さらに疎外されるようになってしまうのは誰かということです」

──シュイイン・シャロン・ヤム(ケンタッキー大学准教授)

🔮 PREDICTION

今後の見通し

10年以内:IVGチルドレン

近い将来、科学者たちは皮膚や臓器などの幹細胞から精子や卵子をつくることができるようになると考えられています。「体外配偶子形成(in vitro gametogenesis、IVG)」として知られるこの手法を用いれば、不妊治療を受けている人、同性カップル、パートナーのいない人、さらにはポリアモリー(複数の恋愛相手がいる人)ですら、生物学的につながりのある子どもをもつことが可能になるのです。

IVG研究では、日本の林克彦(Katsuhiko Hayashi)と斎藤通紀(Mitinori Saitou)が2012年、マウスの皮膚組織由来のiPS細胞から精子と卵母細胞(卵細胞の元となる細胞)をつくり出し、体外受精によって健康なマウスを得ることに成功しています(PDF)。ただ、始原生殖細胞から卵子への分化過程では、マウスの胎児から採取した卵巣組織が必要でした。

ヒトのiPS細胞から配偶子(接合して新しい個体を作る生殖細胞、ヒトの場合は精子と卵子)の形成に成功した例はまだありませんが、コンセプション(Conception)、アイビー・ナタール(Ivy Natal)、ガミート(Gameto)といったスタートアップが、この技術の開発に取り組んでいます。概念実証は今後数年以内にうまくいく可能性が高いと考えられていますが、実用化に向けては、最低でも10年は安全性を確かめるための試験を行わなければならないでしょう。

数十年以内:人工子宮

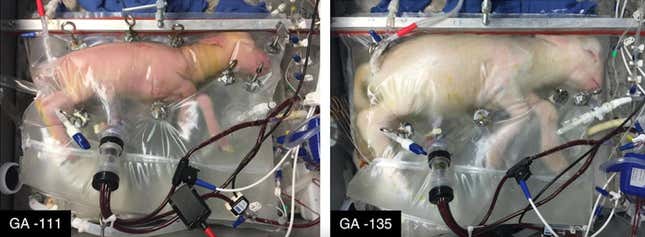

2017年、フィラデルフィア小児病院(Children’s Hospital of Philadelphia)の研究チームが、ヒツジの胎児が母親の体外でも生命を維持できるようにするための人工子宮の開発に成功しました(研究者たちはこれを「バイオバッグ〈Biobag〉」と呼んでいます)。

研究チームの目的は人工子宮を使ったヒツジの胎児の生育ではなく、早産の未熟児を救う方法を模索することでした。バイオバッグによってヒツジの胎児の生存能力を拡張できることが証明され、ヒトにも同じ技術が応用できるかもしれないことがわかったのです。

しかし、胚盤胞が胎児になる過程を再現するのははるかに困難で、その大きな理由のひとつが胎盤です。ランゴーン医療センターのスンは、胎盤はホルモン、生合成、胎児のモニタリングといったことを管理する複雑な臓器で、複製することは非常に難しいと説明します。腎臓や肝臓、心臓は胎盤よりはるかに単純な構造をしていますが、科学者たちはこれらの臓器すら人工的につくり出すことはできていません。

一方、スタンフォード大学のグリーリーは、将来的には幹細胞から子宮をつくることが可能になると考えています。それでも、子宮内部で受精卵が胎児に発達するには、子宮を人工心肺システムに接続し、適切な量のホルモン、十分な酸素を含む血液、エネルギーとなるブドウ糖や一連の栄養素などをきちんと供給しなければならないのです。

ONE 🤯 THING

ちなみに……

男性が妊娠することは、医学的に考えれば理論上は可能です。性別適合手術では人工的に膣をつくり出すことが行われていますし、子宮もしくは子宮と膣の移植を受けることもできます。

ただ、ヒトの男性の妊娠に関する科学的な研究はまだ存在しません。中国では雄のネズミと雌のネズミを外科的に接合し、雄に子宮を移植して妊娠させることに成功したという事例がありますが、このやり方を人間に応用するのは難しいでしょう。

また、子宮移植は女性でも実施例は少なく、これまでに約70件しか行われていません。移植された子宮からは合わせて23人の赤ちゃんが誕生しています。

今日のニュースレターは、アソシエイト・メンバーシップ・エディターのJasmine Teng(映画『ガタカ』はまだ観てません)がお届けしました。日本版の翻訳は岡千尋、編集は年吉聡太が担当しています。

💎 毎週金曜夜は、世界の「これから」を予測する「Forecast」ニュースレターをお届けしています。

🎧 Quartz Japanでは平日毎朝のニュースレター「Daily Brief」のトップニュースを声でお届けするPodcastも配信しています。

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 このニュースレターはTwitter、Facebookでシェアできます。転送も、どうぞご自由に(転送された方へ! 登録はこちらから)。