1989年,胡锡进是一名争取民主的抗议学生。如今,他掌管着一家在中国颇有影响力的党媒。

现年56岁的胡锡进11年前开始担任《环球时报》总编辑,是一位争议性人物。在他领导下,《环球时报》因其强烈的民族主义言论而广为人知,在国内外毁誉参半。报纸的社评一般由胡锡进构思,下属主笔,常被外媒引述,用于解读中国政府决策。

八九春夏之交后,胡锡进在90年代成了一名驻南斯拉夫的战地记者。现在他坚信中国必须由中国共产党领导。不过,他仍批判地看待政府行为。譬如,他主张扩大言论自由,减少审查。

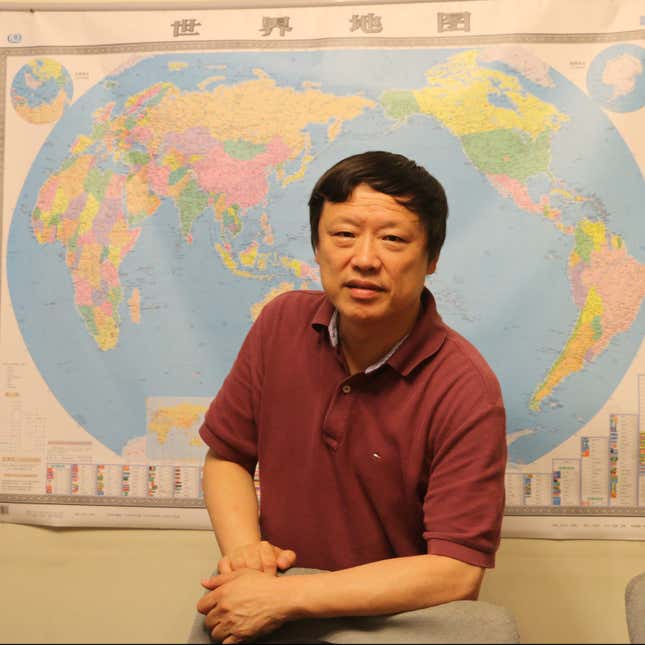

近日,胡锡进在《环球时报》北京办公室接受了石英的专访。他谈到了自己鲜为人知的过去,中美之间“爱恨交织”的关系,以及他带领的这家党媒在中共政治宣传中扮演的角色。以下是采访实录,略有编辑。

“我们是市场化媒体”

首先,称呼《环球时报》为党媒、官媒是否准确?

我觉得不是。党媒、官媒这个词不准确。它没法描述中国媒体的现状。《南方周末》也是党媒,我们俩报纸一样吗?我们的体系完全一样,我们都是“党媒”、都是“官媒”。但是我们的价值观有所不同。

《人民日报》、新华社这是党媒、官媒。我们的报纸不能从这个角度来认识。我们就是市场化的媒体。在中国的市场化媒体,都会有一个管理部门,但是我们有一定的灵活度。我们是市场化媒体,这个词对于中国来说更加准确。我们靠市场生存,不是靠国家财政,不是靠别的。《环球时报》是独立核算的企业,自负盈亏,收入主要是发行及广告。

所以你有两个老板,一个是政府,一个是市场,两个老板谁更重要?

就今天,具体的某一天来说,是政府重要。因为它要是反对我们,它就有手段能够制裁我们。从长远看,两个同等重要。因为没有老百姓,没有大家支持,我没有影响力了,政府也不会理我。没有老百姓,我报纸就死掉了。

《环球时报》被外媒广泛关注,是因为你们的社评吗?

高端读者比较关注社评,外媒也关注社评。但普通读者还有读故事的,头版上面大的故事也有很多人读。但是环球时报的影响力主要是来自于评论,尤其是社评。

有《环球时报》的前雇员说你觉得只要被外媒引用了就是好事,不管是正面还是负面报道?

总的来说受关注是好事。但我们不是为了外媒活着。首先对我们最重要的是能生存。要生存,就要在国内有影响力。国内对我们报纸的认可度,以及我们声音在国内的传播,这是我最重视的。

许多外媒认为你们的社评、评论可以当作中共官方声音来解读,这是一个误区吗?

这个问题很难简单回答。我是共产党任命的,所以它能够影响我。我的大的基调离不开共产党,我不会走到和共产党作对的路上去的。我们都是相同体制下生存的人,我们在很多认识上、感情上、价值观上都是相同的。

我们作为一个市场化媒体,宽松度更大,报道的空间更大。我们可以说各种各样的话,而党媒、官媒他们不行。这种各种各样的话可能和官员们他们的感情、想法,有很多是一样的。

但是是这样的:我们把这些话说出来了,官员们可能也这么想的,但是把它变成政策,那是另外一回事。想法和政策之间有时候有很长的距离,有些想法也许永远也变不成政策。更何况,我不敢说我的想法和官员的想法都一样。官员中也有不喜欢我的人,比如已故的吴健民大使,他公开批评了我。

你怎么知道官员是怎么想的?

我也是共产党员,我也在军队里工作过。我有那么多外交部、安全部门的朋友。我们平时可以在一起吃饭,我们平时有很多交流。我们的感情、价值观是一样的,大致的想法是一样的。但是他们是政策制定者、执行者,他们要更加谨慎。他们不能随便说,但是我可以说。有些话可能想法和他们一致,但是这不一定会成为国家政策。

外媒有时候解读我们说是中国官方的报纸,不能说全是错的,但也不能说全是对的。《纽约时报》代表奥巴马,代表白宫吗?代表不了。我们能代表政府吗?也代表不了。我们和外交部、国防部的关系,也许就像是《纽约时报》和白宫、国务院的关系。

因为都是市场化的媒体?

对,差不多。

那政府从来没有下令要求《环球时报》写某篇评论,或者以某个口径写一篇评论吗?

我不能说绝对没有。但是很少。

什么例子上有过?

我不想说,很少出现。你知道中国体系里都会有一些指令,但是对我们和对《人民日报》不一样。我不能说你说的这些情况是零。但我告诉你这些情况很少。《纽约时报》可能也会有,国务院和他们说写个什么东西,可能有关系和他们说,悄悄告诉他们。

《环球时报》可以反映主流的民意吗?

我不能代表大家,我只能代表我们的编辑部。但是我和主流民意很接近,因为我们在维护国家利益,国家利益是大众的根本利益,是大家利益的最大公约数。

政府和人民的利益有没有产生冲突的地方?

政策上会有。比如党说了一个具体的政策,老百姓当时不接受,有些小摩擦,这是会有的。但是我相信,共产党的根本利益和老百姓是一致的,否则它早死掉了。

如果在具体政策上人民利益和政府利益有冲突,你会反映谁的声音?

那我看谁对了。如果老百姓的态度很对,我就会站在老百姓的立场上。但是批评官方我会婉转一些,不是死撞。因为明天还得搞关系,我不会狠狠地撞它。但是我会站在老百姓的立场上。有时候官方的立场我觉得是对的,民间有一些民粹主义的声音来反对,这个时候我就会更加站在官方的立场上,劝说老百姓。我不挑拨官民对立,我希望他们能彼此沟通。

你会因为你写的社评被官方惩罚吗?

会有的。我们有媒体管理体系,在这个体系当中,我受到批评,会有的。

四月环球网有个民调,问“3-5年内”是否是武力收复台湾的最佳时机。媒体报道《环球时报》为此被网信办警告了?

是真的。这种事情经常发生,但这也没有什么,我不是还坐在这儿吗?媒体是一个实践机构,不是理论机构。我要做一些具体的判断,这些判断有时候就可能和某个政策发生一些摩擦,可能就批评我几句。批评就批评吧,我们做工作改进。但这也没有什么了不起的,不会影响我的工作积极性。这是体制内的某种常态。

你做总编辑11年,你觉得体制是放开了还是收紧了?

波浪式的。总体上是放开了,放的开得多,比我11年前。因为现在有互联网了,互联网冲破了很多东西,你跟着水涨船高,要开放得多。

为什么是波浪式?

因为有时候这段时间放得比较开一点,出了问题就要收一收。过一段时间,又会放开一些。这是因为国家也缺少开放媒体的完整经验,需要反复实验、探索。我认为中国体制总体上还是希望促进舆论开放的,这从大趋势看得很清楚。

现在处于高波还是低波?

一个波浪的东西,看清它的大形态恐怕最重要,而不是分辨一个时点的位置。

媒体都是西方发明的,在西方产生的。进入中国以后,和中国的政治体制并不全适应,它就要进行中国化。怎么中国化?中国有言论自由、新闻自由的权利,宪法里写着。

怎么做新闻自由?又要新闻自由,又要坚持党的领导,怎么能把它们结合起来?那么就要尝试,不断地尝试。

实际上国家在努力地尝试着推动一种中国式的、健康的、社会能够接受,体制能够承受的、长时间的、可持续的舆论表达空间,或者言论自由。那么这就要不断尝试:放一放,收一收。一定会是这样的。

最近提出党媒姓党,舆论斗争,敢于亮剑,这是想要收紧吗?

我不认为。它不是要收紧,而是要让媒体扭转一些。前一段时间微博时代、微博最火的时候,我觉得媒体搞过了头。搞过了头它就要做些调整,它就要强调媒体要姓党。同时要保持媒体的战斗力。

中美意识形态斗争

聊一聊美国大选,希拉里和特朗普,你支持谁?

我怎么能支持谁,这是美国的事情。

两个人对中国都是很大的威胁?希拉里的重返亚洲战略,特朗普在言论上对中国不利。

我把他们大选当做一场热闹看。我分辨不出这两人当选到底哪个更有利。但是我相信一点,中美关系势比人强。这么大的利益体系,不是由某一个人决定的。不是特朗普、希拉里想怎么扭转就怎么扭转的。

我相信中美关系自然有一定的定力。当然中美关系现在相对比较紧张一些。这是由于结构性矛盾:中国崛起,美国担心,亚太再平衡,所以有一些矛盾。但这个矛盾有自身的规律,个人的影响相对有限。

你们的一篇社论提到特朗普说明了西方的民主有问题?

当然了。他说了极端的话,能走向这个位置,大家能够欢迎他,这难道不是问题吗?美国自己都这么认为,共和党都反对他。西方的民主有问题,但是中国的制度也有问题。我们自己也有我们的问题,我们去改革。西方有问题不去改革,它觉得什么都是对的。

中国需要民主吗?

当然需要。我们这么多年一直在推动民主,民主在越来越多,包括在基层。我在(总编辑)这个位置,每年环球时报都要投票。如果我非常不受欢迎,那就非常麻烦了。

需要民主,不需要西式的民主?

对,我觉得西式的民主对中国不行。比如一人一票的选举在中国一定不行,非乱不可。

中国需要协商民主,实质民主,就是老百姓的意见要真正受到重视,官方要为老百姓的利益谋事工作。现在大多数老百姓的意见,过不了多久就会体现在政府的政策上,民主在成为中国人生活里实实在在的东西。而如果搞美国式的恶性竞争,大家来投票,按照美国式的方式到中国来选举,我相信中国马上就乱,这个国家就完蛋了。绝对不能够。

那篇关于特朗普的社论写到: “美国最好小心自身不要成为世界和平的毁灭性力量,而不是去指摘其他国家所谓的民族主义和暴政。” (The US had better watch itself for not being a source of destructive forces against world peace, more than pointing fingers at other countries for their so-called nationalism and tyranny.)这个逻辑好像在《环球时报》很常见,就是说西方有自己的问题,不要多管别人。是这样吗?

这不是我的逻辑,我写文章从来没有这样写过。你带着一种印象。但是我认为西方不应该过多干预其他国家的事务,我这个观点是长期的。第二,西方它的制度有问题,这个问题它应该自己改革解决。但“因为西方有自己的问题,所以它不该干预别人”,我没有放在一起说过。

但最近你评论了中国抓捕维权律师的事,写到:“美国警察连续在街头击毙黑人…… 美国的人权和司法公正显然出了严重问题。美国这个时候还有心情和精力来扰乱中国的法律秩序,西方自我感觉这样好,真是让人惊叹。”

这个没有问题。不是那个逻辑。我只是感叹,美国自己的法治没有搞好,来说我们这儿,我觉得很有意思。如果在中国出现这种事(如达拉斯枪击),这时美国出一个(人权的)事情,我们不好意思去评论。

所以不是在说你出了问题就不要来说别人了,没有这个意思吗?

这个逻辑可能也有一些。但不是我的主逻辑。认为美国有问题,就不应该批评中国——这不是我的主逻辑。

但有时候我会这么认为:你自己都不怎么样,你还批评我干嘛?这是人之常情。有时候在一个情境下是可以这么说的,但这不能作为真正的原则。不然这个世界谁都不能批评谁了。

你觉得西方对于中国的批评都是抱着恶意的吗?

不一定都是恶意,有偏见这是肯定的。利益、价值观和偏见会使得西方在批评中国的时候失去一些客观性。他们的批评有时候会夹杂情绪。什么是恶意还是不恶意,只能一事一议。他们和中国的意识形态形成斗争,这种斗争都形成一种习惯了,一种条件反射式的。

那《环球时报》对西方的批评有你说的这些问题吗?

我相信也会有一些。当双方彼此都形成了一种对立,这种对立存在的时候,我想可能也会有。

有人说你是“爱国主义阴谋论”,你认同吗?

不认同。中外就和吵架似的,互相吵起来了。他们质疑我们,我们批评他们,双方难免都有一些过头话。

总体上,西方对中国的批评,包括人权对中国的施压,是有建设性作用的。它的建设性作用不是零。从历史的长河看,西方的压力对于推动中国人权的进步是起了正面作用的。但这不构成他们批评我们什么,我们就接受什么的原因。比如人与人之间很激烈的斗争,就相互挑毛病,你就会很小心,你就会做得更好一些。但是具体一事一议的时候,我该怎么和他斗争就怎么斗争。我们绝不能让西方为中国如何发展人权设置议题、路径和时间表。那样的话,人权就会成为西方撬动中国的政治杠杆。

你提出“复杂中国”论,有人认为这是给改革找借口,任何一个国家不都是复杂的吗?

我坚持我的观点,中国就是比其他国家复杂。中国的政治制度和西方的政治制度不一样。我们随时需要验证这个政治制度的合理性,美国不需要,印度也不需要。因为世界上都是那样。他们办错一件事,错了就错了,大家不会往政治制度上去想。

美国和西方都认为很多问题是中国的政治制度引起的,他们的这种看法影响了部分中国人,其实不是这样。很多都是阶段性的问题。但大家都往政治制度上去联想,好像你一民主一选举不都解决了,一选举不都没腐败了。一选举就没腐败了吗?印尼、印度、俄罗斯都是选举的,多腐败。

第二,中国正在社会转型,从计划经济向社会经济,从传统社会向现代社会转型。但是我们赶上了一个互联网时代,全球化时代。过去我们有一个错误,很多人不知道,慢慢就挺过去,改了就改了。现在中国这么大的一个社会,基层随便一个问题就能变成全国性的问题。西方国家都完成了这个转型,但中国在转型的过程中赶上了这东西。

曾经的广场抗议者

你参加过当年的学潮?那是什么样的场景?

你回去看片子。我当时就在广场上,很激进。

有拍到你?

应该没有拍到。我当时穿着军装,所以比较注意一点。

有参加绝食吗?

没有,我不是绝食团的。因为我是军人。当时即是学生,又是军人身份。军人是有军纪的,非常严格,要是他们发现我在那儿就会把我抓走。我上学穿着便装,但是我自己会比普通的学生要小心一些。

你在清场前就离开了,因为要不然就毕不了业,不能到《人民日报》工作了?

那段时间细节我不想说了。反正我在清场之前走了。

《人民日报》时期你去了南斯拉夫做了三年战地记者?那段经历是什么样的?

我看到他们打仗,看到一个很好的国家给打碎了。我在那里遇到一个美国的老记者,他告诉我共产党是中国的凝聚力量。共产党应该现代化,但是它的领导力决不能被削弱。一个美国的老记者推心置腹地跟我说。

他是哪个报社的?

我不想说。一个美国非常老的老记者,很有经验,很著名的一个记者。当时我和他是非常好的朋友。南斯拉夫过去是共产党的国家。它解体了变成各个国家的政党,几个政党全闹独立,就打起来了。所以(中国)共产党绝对不能失去对这个国家的领导力,否则中国就乱了,他告诉我。

去之前没有意识到?

学潮没多久我就去了苏联。在那之后,苏联解体了,大家很震动。我是学俄语的,苏联那么好的国家,过去是我心中的天堂。后来苏联解体了之后,变得这么穷,在饥饿的边缘,比中国还差,我看到那个国家给闹成了这个样子。我然后又从苏联去了南斯拉夫,打成了那个样子,这对我有很大的震动。

我知道过去有很多东西是我们的理想主义,但可能现实和我们的理想不一样。两三年前我在乌克兰的时候,我和一位总统顾问聊天,我说总结一下乌克兰的经验是什么,他想了一下,跟我说:在一个国家发生变革的过程中,政府一定不能失去对这个变革进程控制力。

有担心中国失去吗?

是的。我永远都会担心。中国这么大的国家,也许哪天一下子就失去控制了。失去控制很多人没有见过是什么样的,我知道。我也经过了八九,我是当时是一个热血青年,我们当时追求的目标是什么,最后变成了那样一个结局。

我看到苏联、南斯拉夫的变化,然后我们中国的发展,这改变了我的看法。中国是我的祖国,我没有外国国籍,什么都没有,我只有人民币,我的房子在这儿。中国如果乱了以后我们往哪里逃?

你说过网民骂你你不在乎,那新闻同行之间呢?

骂我的人里面有一部分就是新闻同行。新闻同行里有很多自由主义思想的人士,他们会批评我,没关系,这很正常。中国社会在分裂,价值观在分裂。媒体上的活跃人士,谁都不要想只有赞扬声,没有反对声,越鲜明的人,他一定会有一部分人支持你,一部分人反对你。

绝大多数人支持你还是反对你?

从我的微博上看,反对的人还是挺多的。我的微博已经被一群人盯住了。

《环球时报》的微博做得非常好,支持者非常多,很活跃。

但我相信,支持我的人是多数。否则,环球时报不会这么有市场,我走向全国各地讲座,不会那么受欢迎,在大学里讲,经常过道上都坐上了学生。

你公开说过中国的防火墙长期以后会对国家有负面影响?

我当然这么认为,现在也这么认为。

你还鼓励政府放开言路,对非建设性批评有一定承受力?

我难道没有在承受吗?那么多人骂我,我都承受了,我希望政府也能承受一些。我觉得防火墙有用,中国现在不能没有防火墙。但是国家不能依赖防火墙。防火墙是一个临时措施,逐渐逐渐地内部得强大起来。强大起来防火墙就没用了。

那时候是别人防我们了,倒过来搞个防火墙了将来。

讲好中国故事

你觉得在中国封锁信息的情况下,《环球时报》能给读者展现一个真实的世界吗?

对世界感兴趣的中国人,能通过互联网看到外部世界的一切。

就我们来说,会尽量去做,我想做不到100%。第一,是我们没有那么高的水平。第二,我们在这种环境下工作,可能无形地会受到这种环境的影响,对信息的选择未必全面。我认为会有问题。但是我们非常努力地、真诚地把真实的世界告诉大家。

《环球时报》为世界传递了什么样的中国形象?很多外媒引用是批评你们。

我想应该是一个真实的形象,而不是一个光鲜的、模范的中国。我们要说真话我就说真话,心里就这么想的。我们也是中国形象的一个元素。中国社会有我们的理性,也有我们的情绪,甚至虚荣。那就不装,我们是什么样就什么样,外界不要误判我们。

外界愿意批评我们就批评,这没什么大不了的。我们维护中国国家利益,以我们认为应有的方式。批评我们的人一般都同时批评共产党,同时批评中国政府。中国都挨了批评,我们难道要把自己摘出来吗?国家都受到这么多不白之冤,我个人和《环球时报》受点冤枉算个什么。

没有想过给世界传递一个更好的中国形象?

我认为更真实的形象就是更好的形象。我没有能力做秀。我认为要忠于这个国家,为国家服务,为人民服务。现在有地缘政治竞争,有很多矛盾。我们自然要承受这些东西。这哪儿是我能改变的?

再说反对我们的世界是谁?恐怕就是西方国家里的一些力量吧。很多人都说西方就是国际社会就是世界,那眼光太窄了。世界比西方丰富得多。我做不到取悦美国、日本社会里的保守精英,还有香港的亲美亲日的那些人,做不到为了取悦他们而放弃自己的原则。

中美之间有两个竞争:一个是意识形态竞争,一个是地缘政治竞争。现在意识形态竞争其实是次要的,中国也没想和美国搞意识形态竞争。美国搞他们的,我们搞我们的,井水不犯河水就完了。

地缘政治竞争是没有办法的。现在是美国把地缘政治竞争搞得好像是意识形态竞争,把好多中国人都给骗了。

实际上美国挤压中国是因为觉得中国发展崛起,威胁到了美国的全球领导地位。如果今天印度发展到这个程度,而中国比较弱,美国会和印度较劲去,可能会联合中国来对付印度。

南海仲裁是典型的地缘政治,中国的官方立场是“不接受、不认可”。中国媒体很多时候都在不断重复这种立场,这样的传播容易被人接受吗?

策略上可能有些人有不同的看法,但是大的态度,中国社会和政府是高度一致的:不能丢了这些岛,绝对不能后退。当然有的人说还不如和它(仲裁庭在判决时)斗一斗,可能效果好一点。但这是一家之言。

你觉得官方媒体有必要把这种声音传播出来吗?

这是我们现在媒体的一个问题。我也希望这样的声音,能够多传播一点,我个人认为。但是事实上媒体没有传递出来,传播得少了点。我觉得这是我们整个社会弹性不够的一部分。我主张还是让更多声音多出来一点。

未来10年中国媒体的版图会怎么样?

有几个因素。最大的还是技术因素,未来的第一大塑造力。第二大就是政治,我们的管理策略,国家不断在探讨。国家也希望社会整体有弹性,没有弹性也不好。

技术的发展、全球化,所有这些指标都在告诉人们这个社会需要保持开放性。怎么保持?这是一个国家需要不断探索的事情。如果中国能和西方关系好一点,这也会有利于这样的开放。如果和西方的关系紧张,国内也有人闹事,这个条件就差一点。

中国在向世界传递自己的价值观,比如中国梦,你觉得这种传播做得成功吗?

中国对外讲中国故事,我认为还是有很大空间。这件事情不完全是宣传部门的事,是一个综合的事。行动有时也是讲述自己的有力方式。如果中美关系好一点,传播的空间大一点。

这两年中国和美国、日本的关系出现了一些问题,他们这个时候能听得进去别的话吗?但是我们向第三世界国家传播得很好。