[qz-japan-author usernames=”abhattacharyaqz”]

India Explosion

爆発するインディア

Quartz読者のみなさん、こんにちは。東京は厳しい冷え込みですね。さて、金曜日はそんな寒さとも無縁のインドの話題をお届けしていきます。今週は次なる巨大市場「インド」の就活の変化の様子をリポートします。英語版(参考)はこちら。

インドの就活でインターンシップ(就業体験)が、メインストリームになりつつあります。

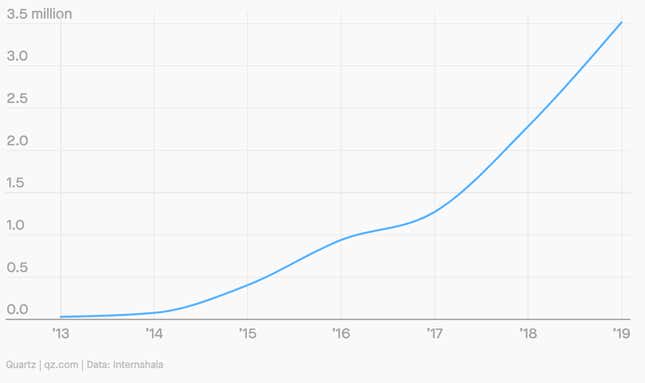

遡ること6年前、インターンシップとオンライントレーニング斡旋のプラットフォームである「Internshala(インターンシャーラ)」でインターンを申請したインド人はわずか3万人。就職のステップにインターンという手段はまだまだ定着していませんでした。

それが昨年、350万人を突破しました。単純に116倍の学生が登録していることになります。就職の前段階としてインターンの重要性が高まっていることは明らかでしょう。

■インターンシップ希望者の推移

インターンに学生が殺到する背景には、「雇用なき成長」と世界銀行にも揶揄される、インドの不況があります。右肩上がりと目されていた経済は昨年、過去45年で最低水準にまで落ち込み、失業率は男性7.1%、女性10.8%と深刻な働き口不足が続いている状態です。

活況と思われる技術職を目指す工学部卒業者でさえ職にあぶれる有様で、毎年150万人ほどが工学系の学部を卒業するなかで、就職できるのは50万人程度とされています。

2017年、キャンパスリクルーティングに参加したインド工科大学(IIT)17校の学生の34%(前年21%)が仕事を見つけられませんでした。IITのトップ、マドラス校の就活生さえ前年から8ポイント減の78%しか就職が決まりませんでした。

INTERNSHIP RUSH

殺到する学生

採用直結が完全に約束されているわけではありませんが、インターンから入った求職者の多くはフルタイムの雇用に転換されると専門家は指摘します。求職者の心を動かすには十分な動機です。

Internshalaによると、2019年のインターンシップ応募者数は前年比54%増加しています。もはや学生たちの就職活動はインターンありきが当たり前。ビジネススキルや技能を実地で身につけ、就職への糸口を掴もうと躍起になっています。

一方、企業にとってもインターン経由の採用はメリットがあります。インターンを雇うことは、雇用側のリスクなしに、求職者のフルタイムでのポテンシャルを測定できるよいチャンスです。

企業からしてみると、お試し期間の中で最適なチームを構築できるだけでなく、短期間のプロジェクトに優秀なインターンをアサインすることで高い費用対効果も期待できます。

特に「ベンチャーやスタートアップは、このトレンドで恩恵を受ける」と、Internshalaのサルベッシュ・アガルワルCEOは指摘します。スタートアップ大国のインドのビジネスサイドにとっても、有用な仕組みなのです。

では、インターンのトレンドをチャートで見ていきましょう。

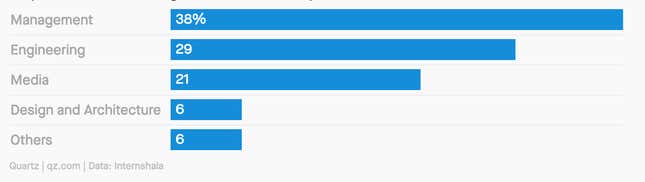

■募集の多い分野

意外にも昨年、最も募集のあった分野はマネジメント(38%)でした。経営でキャリアを積みたい人にとっては朗報でしょう。

採用担当者は、マーケティング、販売、人事、財務などのプロファイルを求めており、ビジネススクールに進学を考える学生にとっては座学をスキップして、実務を経験できるチャンスです。

次いで、エンジニア(29%)が多く、ウェブ開発、モバイルアプリ開発、ゲーム開発などが含まれます。続くメディア(21%)には、ジャーナリストのほか、動画編集など、コンテンツ作成の仕事があります。

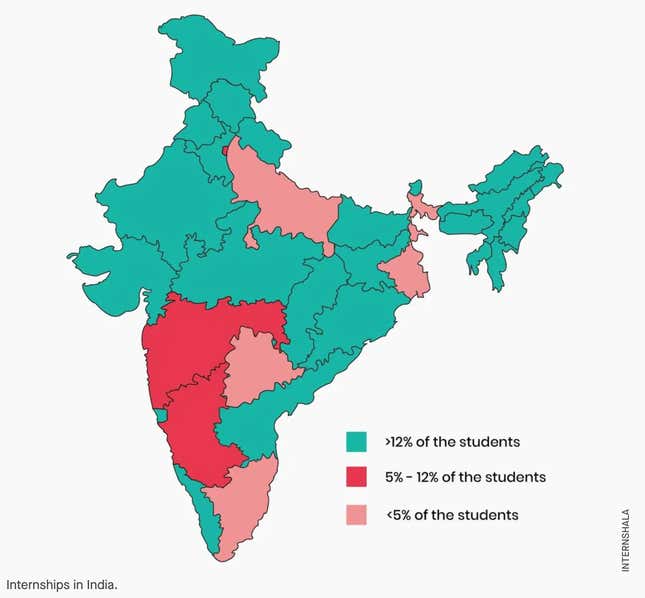

■応募者の多い地域

応募者が多い地域は、デリー首都圏(NCR)、マハラシュトラ州、ベンガルールがあるカルナタカ州。実地のインターンは大都市に集中しています。

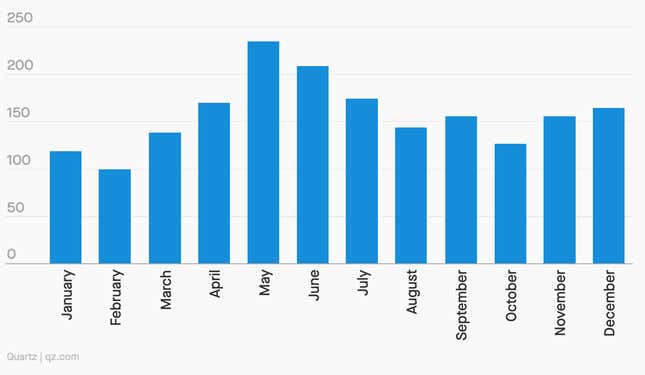

■月別のインターンシップ申込数

学生の夏休み期間にあたる4〜7月に応募が急増していますが、11、12月でも動きが見られます。

ちなみに毎月の給料は、7,000ルピー(98ドル、約1万1,000円)から9万ルピー(1,264ドル、約13万9,000円)と、かなりの振れ幅があります。

VIRTUAL INTERNSHIPS ON THE RISE

分断を埋める仕組み

インターンはインターンでも職場に出勤しない、「バーチャル・インターン」の存在感が増しています。

ほとんどの業界がデジタル化を推進しているため、企業の取り組みとして珍しいものではありません。いまや従来の参加型を上回る支持を集めています。Internshalaによると、バーチャル・インターンは、オフィスでのインターンに比べ3倍の応募があったそうです。

バーチャル・インターンへの参加を希望するのは、オフィス出社が難しい学生です。

日本でも取り上げられる話題ですが、地方就活生にとってインターンや就職説明会の参加にかかるコストは相当な負担になります。国土がインドの20分の1以下の日本でさえ辛い状況なので、インドの地方学生の苦労は容易に想像できます。

実際に、ティア2、ティア3と呼ばれるインドの中規模都市の学生は大都市(ティア1)で催されるインターンに参加するのは距離的にも金銭的にもきつく、就活のスタートラインから不利な状態です。

ただ、過去にはティア2のトップ層の大半が大手企業に就職した実績もあり、地方のトップ学生の実力は、ティア1と比べても遜色ありません。足枷となるのは、距離というハンデだけです。

就活の地域格差を是正する可能性を秘めたバーチャル・インターンは、政府の施策の波及効果も手伝い、今後さらに増えそうです。

2月1日のインドの新年度予算発表に先立ち、経済界からは「政府が掲げる5兆ドル(約540兆円)経済という夢を実現するには、教育機関と、学生のスキル育成プログラムを提供する機関へのインセンティブを与えるべき」など、ビジネスサイドと求職者のスキルギャップを埋める対策強化を求める声が上がっていました。

ニルマラ・シタラマン財務相が発表した今年度の、教育とスキル育成に振り分けられた予算は前年度の9,480億ルピー(約1兆4,600億円)から9,930億ルピー(1兆5,300億円)に増えました。大臣のスピーチで注目すべきは、完全オンラインの学位創設、工学系学生のインターン強化が挙げられたことです。

全国150の高等教育機関に対し、2021年3月までに、インターン組み込み型の学位コースの開設を求めるとともに、都市部の高等教育機関には1年以内のインターンシップの機会を工学系の学生に提供するよう定めました。

雇用の創出は政府の急務でもありますが、スキルギャップに対する懸念が高まるなかで、インターンは、大学生からキャリアを再開したい人まで、さまざまな職業にアクセスできる手段として期待されています。

新卒の大学生だけでなく、在学中の学生、中途採用の専門家、家庭から労働市場に戻ってくる女性など、多くの人が職を得るために理にかなったバーチャル・インターンの台頭は、日本の先を行く動きとも言えるでしょう。

This week’s top stories

インド注目ニュース5選

- ギグワーカーは全然儲からない。インドの労働人口はギグエコノミー市場で求められる数こそカバーできますが、労働者にとって「おいしい仕事」とはいえません。インドのフリーランサーは、若く、薄給、そして女性が異様に少ないという傾向があります。Payoneerのレポートによると、フリーランスに占める女性の割合はアメリカ44%に対し、インドは22%で、ギグエコノミーに参加する女性の割合が低い国ほど、男性と女性の所得格差が大きいことが報告されました。

- スマートシティになるはずが、崩壊した町。ヒマラヤの麓に広がる絵画のように美しい景観の町デラドゥンに、かつての面影はありません。2017年にスマートシティプロジェクトに参画しましたが、過去20年の人口急増と建設ブームにより、土地を売って手っ取り早くお金を稼ぐ人が急増。結果、農業や園芸を支えていた自然環境は破壊され、特産のコメの生産が不可能な状況にまで追い込まれました。

- バドワイザーがデリーにカムバック。ビール世界最大手アンハイザー・ブッシュ・インベブは昨年、主力製品バドワイザーなどのアルコールにかかる物品税を納めていないことをデリー市当局に指摘され、向こう3年間の同市での製品販売を禁止されていました。同社は市の措置に不服を訴えましたが12月に高等裁判所によって却下され、その後は市の裁判所の手に委ねられていましたが、2月4日に発表された裁判所命令で、この案件は同社からの訴えを引き続き聴取しているため、禁止は「停止」されているとの見解が示されました。

- 女性たちが座り続ける理由。デリー近郊では女性たちが2カ月近くもムスリムを排除する市民権付与法に抗議の座り込みを続けています。インドでは、歴史的に差別されてきた経緯から自分の市民権を証明する書類をもつ女性は少なく、識字率にも性差での不平等があります。社会的弱者である女性たちは、この新たな市民登録制度によって迫害されるのが自分たちであることを恐れています。

- コロナがインド経済を苦しめる。新型コロナウィルス感染拡大の余波で、観光、映画、航空をはじめインドの多くの産業で影響が懸念されています。インドにとって中国からの輸入は14%を占める最大シェア、輸出は5%を占める主要な貿易相手国のため、中国経済の混乱が飛び火する可能性があります。インド第8の都市でダイヤモンド産業が活発なスーラトは、主要輸出先の香港の「緊急事態宣言」の影響で、向こう2カ月で最大800億ルピー(約1,200億円)の損失を被るという予測も……。

【今週の特集】

今週のQuartz(英語版)の特集は「The VC boom(VCブームの行方)」です。つい最近までニッチな産業に過ぎなかったベンチャーキャピタルが今や爆発し、特に大きなVCによる弊害や問題も生まれています。その最前線をQuartzがレポートしていきます。

(翻訳・編集:鳥山愛恵)

Quartz JapanのTwitterで最新ニュースもどうぞ。