[qz-japan-author usernames=”marcqz”]

Asian Explosion

爆発するアジア

Quartz読者のみなさん、こんばんは。いつもより少し遅めの配信になりましたが、今日のPMメールでは、米Quartz記者による、ジャパンカルチャーへの少し長めのラブレターともいえるレポートをお届けします。

この数十年の間に、世界から見た日本のイメージはめまぐるしく変化してきました。特に第二次世界大戦以来、日本と密接かつ複雑な関係を築いてきた米国において、日本のイメージは、「恐ろしい敵」から「安物のクルマ・ガジェットの生産者」、そして「創造的ファンタジー工場」へと進化してきました。

とりわけこの最後のステップは、グローバルな舞台において、ポップカルチャーがいかに強大な力を発揮するかを示しています。今日、日本のテレビや映画、おもちゃといった“輸出品”は、「ソフトパワー」として国と国との協力関係に影響を与える、世界的にみても代表的な例のひとつといえるでしょう。

もっとも、それがつくり上げられる背景には、時間の蓄積だけでない、いくつもの条件が組み合わさっています。また、韓国が新たなポップカルチャー大国として台頭してきた今、アジアの主要な文化輸出国としての日本の地位も疑問視されるようになっているのも事実です。

Japan as a fantasyland

幻想の国、ニッポン

第二次世界大戦以前の米国人の日本文化に対する理解は、古いまま硬直していました。しかし、戦後数年間をかけて、さまざまな“プロダクト”が、日本の新しいイメージを形成していきました。

映画では、黒澤明監督の『羅生門』が1951年のヴェネチア映画祭で金獅子賞を受賞しました。1956年、米国の視聴者向けに再編集された『Godzilla』(邦題「ゴジラ」)が上陸し、1964年には「Astro Boy」(「鉄腕アトム」)がスクリーンに登場した最初のアニメとなります。

「Speed Racer」(「マッハGoGoGo」)や「Star Blazers」(「宇宙戦艦ヤマト」)のようなアニメのほか、おそらく米国最初の大ヒットアニメである「Battle of the Planets」(「ガッチャマン」)も進出しました。とくに「ガッチャマン」は、1979年当時、100のネットワーク系列局で放課後の時間帯に放送されていました。

もちろん、ジャパニーズ・アートの歴史は、何百年も前に遡ります。世界初の小説と呼ばれる「源氏物語」は11世紀に著されています。そして、ジャパニーズ・ポップカルチャーのルーツもまた、多くの米国人が想像するよりも古いのです。

漫画の起源は19世紀初頭、1814年に「北斎漫画」という絵本(絵手本)を発表した葛飾北斎にまで遡るといわれています。「北斎漫画」はストーリーがあるわけではないので、漫画にとって直接の先祖となるかどうかはともかく、その伝統を確立したといえます。

現代の漫画が形づくられたのは1950~60年代で、このころ、出版社が漫画週刊誌を発行し始めます(この時代の最も影響力のある人物の一人が、「鉄腕アトム」を生み出した手塚治虫でした)。時を経て、早くも1980年代には、日本以外の国でも漫画の読者が増え始めます。日本文化が描くファンタジーな物語や登場人物たちのファンが、世界のあちこちに生まれていきました。

Polytheistic, Animistic Tradition

神秘の国、ニッポン

なぜ日本がこれほどまでに漫画のクリエイションに長けているかについては、諸説あります。翻訳・コンサルティングサービスAltJapanの共同設立者であり、日本に関する著作を多数もつMatt Altは、日本は文化的に、“人には見えないキャラクター”を見出すことに長けていると考えています。

「西洋と違い、日本は長い時間をかけて多神教的かつアニミズム的な伝統を培ってきた」と彼は言います。「それが、あらゆるものを擬人化する文化を生み出した」

江戸時代(1603〜1867年)にはすでに、日本の民間伝承でも語られる、モンスターに似た「妖怪」と呼ばれるキャラクターが登場していますが、Altは、こうした要素すべてが、現代日本のポップカルチャーの基礎を築いたと主張しています。

「物語を語り、あらゆるものからキャラクターを生み出す能力が、ハローキティやマリオ、ポケモンやドラゴンボールのような巨大なフランチャイズの台頭を後押しした」と彼は言います。

「日本には、魅力的なキャラクターと魅力的なストーリーとを視覚的に結びつける能力が備わっていた。また、日本には“職人魂”というものがある。おそらく日本のクリエイターには、作品を“良いもの”から“素晴らしいもの”へと昇華させるために、細かい部分にまで気を配る傾向があるのだろう」

First Post-apocalyptic Society

終末の国、ニッポン

現代美術家の村上隆は、日本を「世界初のポストアポカリプト社会」と呼んでいます。彼は、日本のクリエイターたちは自らの不安をマンガやアニメなどのポップカルチャーで表現してきたと考えています。

第二次世界大戦という終末的な出来事が、現代日本のポップカルチャーを生んだかどうかはともかく、この戦争が日本の再発明を促したことは確かでしょう。戦後、米国は日本を占領し、新しい憲法の制定や日本を民主国家にするための政策など、多くの政治的・社会的改革を行いました。

第二次世界大戦で日本は壊滅的な打撃を受けたにもかかわらず、その後の経済回復は驚くほど早期に達成されます。他の先進国に追いつくために、国民は製造業の再建と拡大に動員されました。自動車や電子機器を製造し、世界に向けて輸出。1964年の東京オリンピックを機に、平和で豊かな国として世界に再アピールしました。

このとき、もうひとつの大きな変化が起きていす。戦前、日本の輸出品には粗悪なものが多く、海外では“安価な模倣品”とみなされていました。しかし戦後、日本のメーカーは着実に品質と生産性を上げていきました。

1970年代には、ソニー、松下電器(現パナソニック)、三菱、トヨタなどが世界のトップ企業となりました。欧米の経営者が日本に経営ノウハウを求めるようになり、日本は超効率的なビジネス文化であるというイメージが生まれました。このころには、欧米でも日本を“軍事的な敵国”とする考えはほとんどなくなっていました。

1979年、「ガッチャマン」が米国で放送されたのと同じ年、ソニーはウォークマンを発売しました。日本は一流の家電製品をつくるだけでなく、家電を再構築してみせたのです。

Nintendo power

ニンテンドー・パワー

これらの成功は、海外での日本に対する考えを再構築し、巨大なゲームチェンジャーを生むことになります。任天堂です。

「日本のファンタジーが欧米の若者に影響を与え始めた決定的な瞬間がいつかといえば、その瞬間は1980年代、『任天堂エンタテインメントシステム』の登場にあるだろう」とアルト氏は言います。

任天堂が米国でデビューしたのは1985年で、かつてアタリが牽引していた米国の家庭用ビデオゲーム市場が崩壊した直後のことでした。任天堂のゲーム機は大ヒット。New York Times誌によると、発売から3年以内に米国内で1,000万台のゲーム機を売り上げたといいます。

業界誌Toy and Business Worldの編集者であるリック・アンギラは、Times紙にこう語っています。

「この国の8歳から15歳の子どもたちにとって、ニンテンドーを持たないなんて、野球のバットを持たないのと同じだった」

同社のゲームはその後も成功し続け、1989年には携帯型ゲーム機「ゲームボーイ」を発売します。その年には、セガが米国で最初のゲーム機を発売し、任天堂にとって初めての本当の競争相手となりました。

keeping kids affixed to TV screens

子どもは皆、夢中

ここからわかるのは、日本には、子どもたちをテレビ画面に釘付けにする才能があるということです。日本が生み出したアイデアは他には類を見ないもので、それこそが日本の魅力を語る際に欠かせないものでした。

米国でFox Children’s Networkの責任者を務めていたマーガレット・ローシュは、当時放送されていたアニメ以外の子ども向け番組が欲しいと考えたとき、日本に目を向けました。

「子どものころ、私は昔のゴジラ映画に夢中だった」と、彼女は1993年にLos Angeles Times紙に語っています。「ワイヤーや衣装の縫い目が見えても、言葉が出てこなくても問題ではなかった──それらはとても空想的で想像力に富んでいた」

彼女が見出したのは、日本の古い怪獣映画のスタイルを取り入れた実写スーパーヒーローシリーズ、「Mighty Morphin Power Rangers」(「パワーレンジャー」)でした。米国に本拠地を置くSaban Entertainmentと日本の東映の共同制作であるこの番組は、日本の新しい評判を確固たるものにするのに役立った1990年代のヒット作のひとつです。

さらに、もうひとつ。任天堂を含む3社が開発・販売した「Pokemon」(「ポケットモンスター」)は、テレビ番組、カードゲーム、映画を生み出します。

Bubble Economy

バブル経済と文化

重要なのは、これらの文化製品が台頭してきた背景には、もうひとつの力、金が機能していたということです。

「日本文化の成功は日本文化とはあまり関係がないと、私は考えている」と語るのは、ラトガース大学カムデン校の日本史の助教授で、『Japan at the Crossroads』の著者でもあるNick Kapurです。「そこにあったのは、富の効果だ」

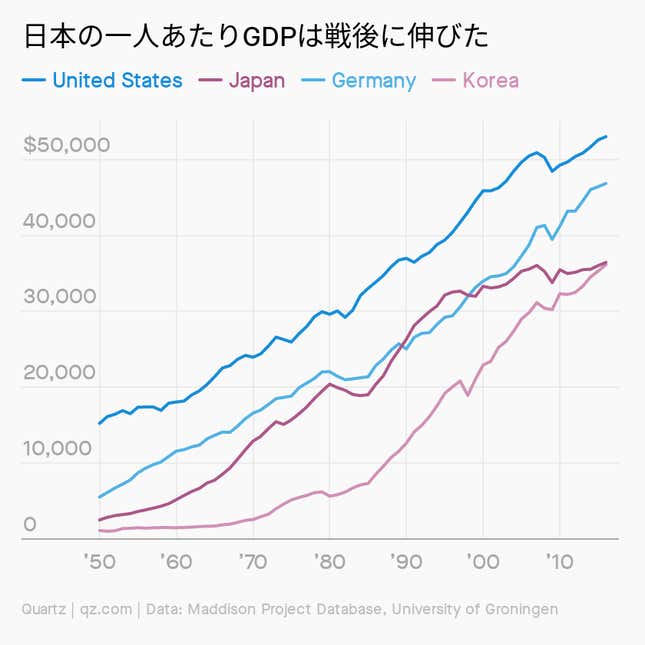

日本の経済成長は、日本の文化産業をリードする役割を果たしました。第二次世界大戦後の数年間で、日本の経済は急速に成長し、1968年には西ドイツを抜いて世界第2位の経済大国となりました(現在は2011年に中国に抜かれ、第3位に転落)。

日本の国民1人当たりのGDPは急増し、1980年代半ばから1990年代初頭にかけての「バブル経済」でさらに急増します。米国から見た日本は、自国の経済に対する脅威のように写り始め、ドナルド・トランプをはじめとする経済人からの批判を浴びることになります。

日本では、可処分所得にあふれた消費者が、エンタメから衣料品まであらゆるものに金を使えたため、それらの産業の成長を後押しすることになりました。

例えば、W. David Marxによる年代記『Ametora: How Japan Saved American Style』によると、ファッションの売上高は1991年にピークを迎え、19.9兆円を記録しています。

そして1991年末には、市場や不動産価格を最高値にまで押し上げた投機の狂乱を経てバブルが崩壊し、いわゆる「失われた10年」と呼ばれる経済停滞の幕開けとなるのです。

going into consumer culture

消費社会の神話

それでも、日本の文化産業はまだ元気だったといえます。

1990年代は、特に豊饒な時代でした。ファッションの分野では、東京・原宿はA Bathing ApeやUndercoverといったアパレル企業とともに繁栄していました。アートにおいては、村上隆が世界的に注目されるようになりました。1995年にはアニメ「Neon Genesis Evangelion」(「新世紀エヴァンゲリオン」)が日本で放送開始。ポケモンは1996年にリリースされました。

日本のアパレル史家であるMarxはインタビューにおいて、バブルが崩壊したあとも、消費者の消費支出は数年間にわたって上昇していたと指摘しています。

「日本の文化は90年代に爆発的に発展したが、それは、日本が豊かで、あらゆる種類のお金が消費文化に投入されたからだ」と彼は語っています。

2002年、Rebecca MeadがNew Yorker誌に原宿ファッションや「kawaii現象」について書いたときにも、彼女は「若者のお金の使い方を見ていると、日本が不況に陥っているとは思えない」と述べています。

with the exception of Nintendo

任天堂以外は…

そして現代。伸び悩んでいるとはいえ、日本が依然として豊かな社会であることに変わりはありません。

日本のアニメは、今では日本の最も強力な文化輸出品のひとつであり、日本のイメージを海外に発信していくうえで大きな力となっています。「Dragon Ball Z」(「ドラゴンボールZ」)や「Sailor Moon」(「美少女戦士セーラームーン」)などは1990年代に人気を博したアニメですが、今日、ストリーミングサービスでの戦いの最前線にいるほどの人気を誇っています。「新世紀エヴァンゲリオン」のように、かつてはなかなか観られなかった作品も、今ではNetflixで簡単に観られるようになっています。

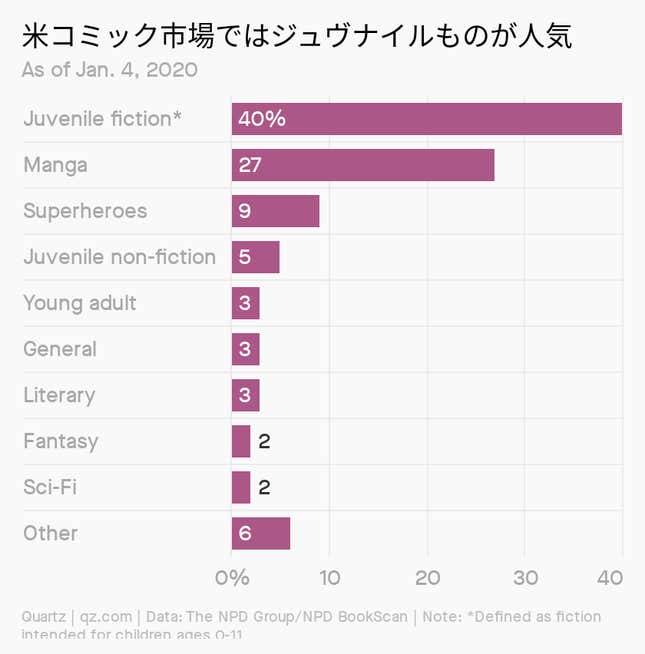

調査会社NPDグループによると、2019年には、米国でさまざまなマンガタイトルが約680万部販売され、前年比26%増となりました。「My Hero Academia」(「僕のヒーローアカデミア」)などのタイトルは、米国で最も急速に成長しているコミックブックのひとつです。

また、日本はマンガ以外の文化的な分野でも顕著な成功を収めています。1981年、山本耀司とコム・デ・ギャルソンがパリで初のショーを開催して以来、ファッション業界は日本をクリエイティブなリーダーとして認識しています。2002年、当時New York Times紙のスタイルエディターだったエイミー・スピンドラーは、パリでもミラノでもニューヨークでもなく、東京をファッションの国際的な首都であると宣言したほどです。

しかし不思議なことに、私が話を聞いた全員が、日本企業は任天堂を除いて、一般的に製品を輸出するのが得意ではないと同意します。

日本企業が積極的に欧米の観客を惹きつけようとしたり、製品をより魅力的なものに仕立て上げたりしている例はいくつかあります。例えば、ゴジラは白人のキャラクターで再編集され、1960~70年代のアニメシリーズは英語の吹き替えはもちろん、ストーリーの変更も加えられました。

しかし、海外の人がマンガやアニメ、洋服などのファンになるのは、たまたまその漫画に出合ったり、口コミで知ったりする場合がほとんどです。

The gospel of cool Japan

クール・ジャパン?

2002年、Foreign Policy誌の寄稿者であるDouglas McCrayは、「Japan’s Gross National Cool」と題した記事を書いています。それは、日本の世界的な文化的影響力の大きさを評価するものでした。

「政治的・経済的な不幸を経て、日本の世界における文化的影響力は崩壊するどころか、大きくなっている」と彼は書いています。

日本のソフトパワーには文化が不可欠であるとMcCrayは指摘しています。ブランド評価のコンサルタント会社であるBrand Financeの最近の調査では、日本はソフトパワーで世界のトップ国のひとつにランク付けされています。

マックレイの記事をきっかけに、政府は日本文化の振興に新たな関心を抱くようになりました。その努力は「クール・ジャパン」と呼ばれ、2013年には、海外への日本文化の普及を支援する基金も立ち上げられました。

しかしながら、努力と資金にもかかわらず、うまくはいっていません。事業は赤字を重ね、見返りもほとんどありません。前出のKapurの見立てでは、政府は口先だけで、それを裏付けるような効果的な手段を講じていないといいます。

Japan’s cultural strength

文化は強し

それでも、日本文化の普及を進めようとする人たちはいます。エグゼクティブプロデューサーの藤村哲也と、彼の率いるFilosophia社は、「Ghost in the Shell」(「攻殻機動隊」)や「Cowboy Bebop」(「カウボーイビバップ」)などの日本のタイトルを米国に紹介するのに貢献してきました。

藤村は、これらの作品をIP(知的財産)と呼んでいます。「私の役割は、日本の知的財産権者とアメリカの映画・テレビのプロデューサーとの橋渡しのようなものだ」と、彼は説明します。

12年前、Filosophiaを設立したときは、米国スタジオからの問い合わせはほとんどなかったといいます。しかし、ここ数年は順調に伸びています。

藤村の指摘によれば、米国のコミック・グラフィックノベル市場を見てみると、スーパーヒーローよりもマンガの方が圧倒的にシェアが高いといいます。

前出のMarxは、「この20年間で見えてきたこととして、90年代の栄光を糧にし続けているということがいえる」と言います。「日本が何も新しいものを生み出していないわけではない。1990年代がピークだったというだけだ」

今の日本のソフトパワーの多くは、この時期に由来しているかもしれません。が、日本は文化的な影響力を失う危険にさらされているわけでもありません。BTSやK-POPの成功や、ポン・ジュノ監督の映画『パラサイト』の世界的な大成功を受けて韓国は勢いに乗っていますが、文化大国として生き続けるイタリアの例もあります。

日本のカルチャーの強靱さは、新たなヒット作があろうがなかろうが、持続することでしょう。また、本物を追求するものづくりにおいても、日本の強みは残されています。日本のウイスキーの米国への輸入が急増しているのも、そのこだわりがあるからこそなのです。

日本は、エレクトロニクスの生産で世界をリードしてきた地位を、中国や韓国などのアジア諸国に取って代わられました。藤村は、日本の国民はその衰退を認識していると言います。

「しかし、日本のポップカルチャーはユニークだ」とも彼は言います。ほんの少し前まで、親たちが子どものゲームやマンガに時間をかけすぎるのを注意していたこの国は、今ではそれらのカルチャーに誇りをもっているのです。

This week’s top stories

アジア注目ニュース4選

- Facebookタイ法人が中小企業支援を表明。Facebookが表明している、新型コロナウイルスの煽りを受けた中小企業向けプログラムの一環で、世界30カ国、約3,000の企業に対し1億ドル(110億円)規模の支援が実施されます。タイでFacebookアプリを利用する中小企業の78%がFacebookを通じ販促をしており、オンライン通販需要が増すなかで宣伝活動の後押しになるでしょう。

- 観客はセックスドール。先週開幕したサッカー韓国KリーグのFCソウル対光州FC戦で、スタンドに座っていたのはファンではありませんでした。一部のファンが、単なるマネキンには見えない人形がドールメーカーの看板を掲げていたと指摘。FCソウルは、これを認め謝罪しています。

- 追跡アプリを使いたくない理由。シンガポール国民は、濃厚接触者を追跡するアプリ「TraceTogether」がプライバシー侵害にあたると警戒しています。リサーチ会社の調査によると、回答者の45%がその存在を知っているにもかかわらずダウンロードしていません。ちなみに、バッテリーの消耗も早いとか…。

- 夢を砕かれたアジアの新卒たち。日本でも話題になっている内定取り消しですが、アジア全域で同じような事態が起きているようです。Uberのデータサイエンティストとして就職が決まっていた男性もその一人。このようにコロナ禍で採用を取り消された新卒の求職者らは、LinkedInで「#offerrescinded」で繋がり、企業の内定取り消しに関する情報を共有しています。

このニュースレターはSNS👇でシェアできるほか、転送もしていただけます。現在、期間限定で年割キャンペーンを実施していますので、クーポンコード「Quartz10」とともに、ぜひご共有ください(登録はこちらから)。Quartz JapanのTwitter、Facebookで最新ニュースもどうぞ。