A Guide to Guides

週刊だえん問答

Quartz読者のみなさん、こんにちは。世界はいま何に注目し、どう論じているのか。週末ニュースレターでは、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんに解題していただきます。

──お疲れさまです。『週刊だえん問答 コロナの迷宮』、いよいよ発売ですね。

ちょっとしたトラブルがあって店頭に並ぶのは少し遅れそうですが、見本を見た限りでは、おおむねいい感じです。

──結構な分量ですね、しかし。

背幅が30mmありますからね。アタマから読み通そうと思わずに、適当に拾い読みしていただくのがどうやらよさそうです。自分だったらそうします。

the new meaning of cool

クールの再誕生

──それじゃわたしも、遠慮なくそうさせてもらいます(笑)。さて、今回の〈Field Guides〉のお題は「クールの新しい意味」というもので、これまでとは趣向というか、切り口がちょっと違いますね。

いいですね。雑誌っぽいですよね。「特集 いまクールとはなにか?」って感じの表紙の絵が浮かんできそうです。かつて日本でも出版されていた雑誌『エスクァイア』ででもやっていて欲しいようなタイトルですね。

──実際にありそうです。

そういえば先日、イラストレーターの長崎訓子さんとオンライントークイベントをご一緒させていただきまして、『エスクァイア』日本版(1987〜2009)のアートディレクターを創刊から10年間担当されていた木村裕治さんのお話になったんですが、それが非常に面白かったんですね。わたしは木村さんとは一度インタビューをさせていただいたことがあるくらいで、仕事をご一緒したことはないのですが、長崎さんがおっしゃるには、木村さんは長崎さんに、イラストの用途の説明、つまり「こういう内容のこういうページにイラストが入る」という説明もなく、ざっくりとしたお題だけを投げて、あとは好きに書いていいよ、という感じで発注していたというんですね。

──へえ。

特に、同じく木村さんがアートディレクションを担当されていた『鳩よ!』(1983〜2002)という雑誌では、長崎さんが何十点と書いたイラストを、木村さんが誌面全体に適当に──もちろん実際には適当ではないのですが──配置していくということをされていたそうで、そう言われて実際の誌面を見てみますと、テキストの内容とイラストのモチーフとが、関係ありそうに見えてまったく関係なかったりするんです。

──それでも、変な感じにならないんですね。

変なことにならないんですよ。

──不思議ですね。

いや、不思議でもなんでもないですよ。というのも、読者は、テキストとイラストが別個に差し出された状態ではなく、最初からそれが一体となった状態で見るわけで、最初から「関係ある」という設定のなかで見るわけです。むしろ、どちらかといえば、イラストの印象に引っ張られるかたちでテキストを読み進めることになるんですよね。

──ああ、そうか。ある意味、読む側は、つくる側とは逆の手順でイラストとテキストに接するわけですね。それはそうですね。

そうなんです。雑誌に限らずウェブ記事を制作するときも、最初にだいたい本文があって、それを整えてからタイトルやリード文や見出しを考えるわけですが、読者はタイトルやリード文や見出しを先に見てから本文を読みますよね。音楽でもまさにそうです。ジャケットの印象が先にきてから音楽を聴くという手順になることが実際多いと思いますが、そもそも聴き始めた時点で、すでに音と画像が不可分になってしまっているので、「なんかこれ、画像とあってないな」とは、実はなかなか思いにくいんですよね。

──いわゆる「名盤」と呼ばれるものに、改めて異なるジャケットをつくってみろと言われても難しいですね、たしかに。

やっぱりそのジャケットがふさわしい、とどうしても思っちゃうじゃないですか。でも、その名盤がそのジャケットでなくてはならない必然性なんて、実際はどこにもないんですよね。

──面白いですね。

デザインの面白さやそのマジックは、「そうでしかありえない」と人に思わせてしまうところですよね。悪いことばを使うなら、それは詐術といえるかもしれませんが。と、いきなりかなり脱線してますが。

──はい。お題は「クール」です。

「クール」というお題に寄せて、木村裕治さんのデザインの話を思い出したのは、今回の〈Field Guides〉にある「ブラックアメリカンはいかにクールをグローバル化したか」(How Black Americans have shaped cool globally)という記事に「detachment」ということばがあったからなんです。

──耳慣れないことばですね。

「アタッチメント(attachment)」は、くっつけたり取り付けたりすることを意味することばで、そこから派生して「愛着」といった意味もあるのですが、「デタッチメント」はその逆。分離することを意味し、そこから例えば「超然としている」とか、宗教用語として「ノンアタッチメント(non-attachment)ともされ、ヒトが世界における物事、人物、価値観などへの愛着欲求を克服し、それによってより高い視点を獲得するという概念」とされたりします。この定義はWikipediaからのものですが。

──「クール」は、そうした「デタッチメント」の感覚に通じているというわけですね。

はい。ちょっと長いですが、記事から引用しておきましょうか。

「さまざまな意味内容を含みながらも、『クール』の語をおおむねいい意味で用いる使い方は、ブラックアメリカ文化に由来する。1930年代のブラックジャズミュージシャン、なかでもレスター・ヤングが『クール』の語の提唱者とされているが、そこでは『リラックスした激しさ』(relaxed intensity)を意味していた。それはやがて音楽のスタイルを指し示すもの以上の意味をもつようになる。それは、ブラックミュージシャンがステージで求められてきたことへの拒絶を表す、感情的なデタッチメントを意味するようになった。ミンストレルショーのようなそれまでのエンタテインメントにおいて黒人は『白人を笑わせること』がその役割とされ、その他の多くの人種差別の決まりごと同様、ブラックアメリカンが服従せねばならないルールのひとつとなってきた。だが、ジャズミュージシャンは、それに叛逆したのだ」

──なるほど。なぜ、いま「クール」が、わざわざ〈Field Guides〉で問題になっているのか、ちょっとわかってきました。

はい。こうした話と先ほどののデザインの話がどうつながるのか、自分でもまだ判然としていないのですが、自分は、あえて分離したり、距離を置くという感覚はとても好きなんです。それは、そのこと自体が批評的な行為だからだと思うからなんですが、あえてしっぽを掴ませないというか、そういう身振りって、実はいまこそ大事のようにも思うのですが、実は今回の〈Field Guides〉はまったく逆の話なんですよね。

──そうなんです。今回は、どちらかというと、「クール」という概念がもっていた「分離」の感覚が、特にZ世代以降の若者たちのなかで逆の意味をもち始めているという内容で、いまどきの「クール」はむしろ「エンゲージメント」や「コミットメント」を条件としているとしています。

そうなんですね。「いまクールが意味するところ」(What cool means now)という記事では、ニューオリンズのテュレーン大学で文化史を研究し、『The Origins of Cool in Postwar America』という著書のあるジョエル・ディネルスタインという教授のことばが全編にわたって引かれていますが、記事の冒頭で語られていることばが、まずは今回の〈Field Guides〉のテーマ設定を表しています。

「5〜6年前、あるいは、正確には思い出せないがもう少し前からかもしれない、彼は学生たちの語ることに変化が起きていることに気づいた。『彼ら/彼女らは、ソーシャルアクティビストやポリティカルアクティビストとしてのアジェンダとまでは言わずとも、少なくとも立ち位置をもっていない有名人やセレブはクールとは見做さないようになっていたのです。これは完全に新しい現象です。クールは政治とは長らく接続してきませんでした。少なくとも、その始まりにおいてはそうでした』」

そこから教授は、クールの起源を遡り、先ほどお話ししたレスター・ヤングと30年代のジャズクラブについて語るわけですが、クールとは、先ほども言ったように、その源流においては、無関心や無感動を装うことを通して表明された反抗的な身振りでした。ところが、黒人文化の内部から生まれた身振りや態度は、あらゆるブラックカルチャーがずっとそうであったように、これも白人文化によって、強いことばでいえば「搾取」、もう少しマイルドに言うのであれば「消費」されてきたわけです。

先の「ブラックアメリカンはいかにクールをグローバル化したか」という記事は、音楽はもとよりスニーカーをはじめとするファッションも含め、世界中のあらゆるカルチャーがいかにブラックカルチャーの影響下にあるかを明かしていますが、その影響はインドのボリウッド映画から、K-POPにいたるまで、ありとあらゆる地域、そして領域に及んでいるとしています。

──なるほど。ヒップホップは、もはやグローバルな言語といってもいいですもんね。

そうなんです。先ほどあえて「搾取」と言いましたが、ブラックカルチャーのグローバル化という状況を「搾取」ということばでネガティブに捉えることはできますし、そのように非難することは妥当だとも思います。ただその一方で、「クール」という身振りも含めたブラックカルチャーのグローバル化は、世界の似たような立場にある人たちに、ある意味で「闘争」もしくは「抵抗」のための武器を与えたところもあると思うんです。

──そこにはポジティブな側面もあるわけですね。

もちろんです。世界中の多くの人びとがブラックカルチャーに魅せられてきたのは、音楽であれば、その快楽性や心地よさに「世界性」があったからだとは思いますが、もちろんそれだけではないですよね。日本で60年代にフリージャズが流行ったのは、黒人たちの公民権運動を背景にした黒人たちの闘争の音楽が、日本の学生たちの反体制的な心情に合致したからでしょうし、ヒップホップが日本はもちろんインドやアフリカ、南米などにおいて単に聴かれているだけでなく、「表現様式」として採用されているのは、それが、それまで社会的な声にならなかった声にかたちを与えることのできる様式であったことの顕れだと思うんです。

──なるほど。

アメリカ西海岸の黒人の現実は、もちろん日本の都市の現実と違ってはいて、当然、それにしたがって歌われる現実も違ってはきます。とはいえ、ヒップホップという回路を通じて、これまでのJ-POPやあるいはインディロックでは掬い上げることのできなかった心情なり立場というものが表現できるようになったということはあるはずで、そういう意味で、ヒップホップは新しい音楽のOSのようなもので、その上で、さまざまな地域や階層の人たちが、自分たちにふさわしい新しいアプリケーションを生み出すことができるようになったということのように感じます。

──プラットフォームということですよね。

そうですね。レゲエなんかもまさにそうで、レゲエというプラットフォームを通して、世界の音楽家たちは、それまでにはなかったやり方、それまでにはなかった角度から、自分たちにふさわしい「Rebel Music」を開発することが可能になったという、そんな印象をもっています。

──ブラックカルチャーのグローバル化には、ポジティブな側面もあるということですよね。

と、思います。ロック、パンク、レゲエ、ニューウェーブ、テクノ、ヒップホップ等々、どんな音楽ジャンルも、その時代その時代の若者の切実さのなかで生まれたもので、そうであればこそ世界中の同世代のリスナーに「わたしと似たような感覚をもった人がここにいる」と感じさせることができたわけです。であればこそ、商売としても大きくなり得たとも思うので、それがうまいこと商業になりえたという点にすら、ポジティブな側面があるようにも思います。消費文化のなかにそれを合流させたことで、実際に世の中のメインストリームの価値観に変化を起こすことができたわけですから。

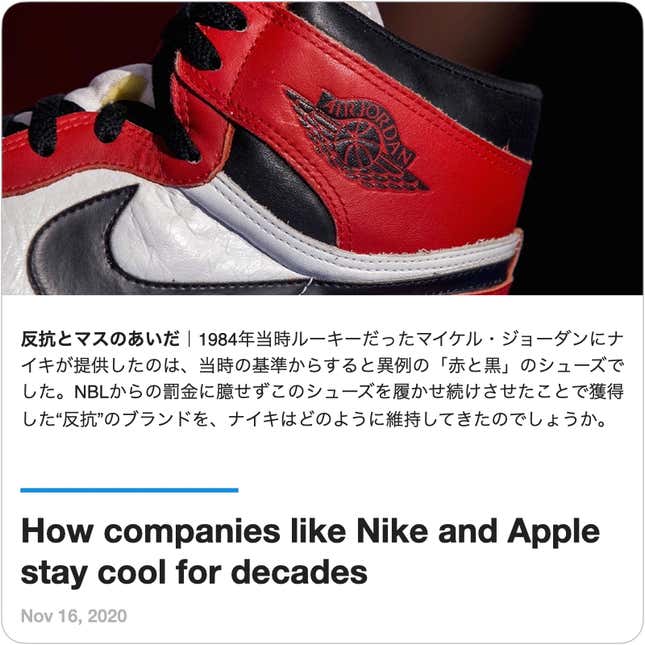

──それをうまいことやったのが、まさに「ナイキやアップルのような企業はいかに何十年もクールであり続けることができたのか」(How companies like Nike and Apple stay cool for decades)という記事で取り上げられているナイキ、アップルということになるわけですね。

はい。ここでは、ラリン・アリックというバージニア大学教授で経営管理の専門家が行った「A General Theory of Coolness」というリサーチと、アリゾナ大学で消費者心理の研究を行っているカレブ・ウォーレンの研究をベースに、ナイキやアップルといった企業がなぜ「クール」と見なされ続けられているかを解説していますが、クールとみなされている企業の共通点は、いずれも、メインストリームから外れたニッチなグループに支持されるところからスタートした点だとしています。

──へえ。

ナイキは60年代後半にランニングというサブカルチャーを支えていた人たちに向けてスタートした会社であり、似たようなことはスケートボーダーというニッチのための「シュプリーム(Supreme)」やサーファーのための「クイックシルバー(Quicksilver)」、バイカーのための「ハーレーダビッドソン(Harley Davidson)」にも共通すると、ウォーレン教授は述べています。もちろんアップルも、IBMやマイクロソフトによる「コーポレートPC」に対する明らかな対抗軸として長らく反体制的な立場を取り続けていたわけで、今となっては完全な勝ち組ですが、ある時期までは完全に「サブカル」でしたよね。

──今となっては信じられないですけどね。

ここでおそらく重要なのは、反体制的な気骨をもった企業がマス化して巨大化するのをどう見るのかという点かなとも思うのですが、おそらくアメリカでは、かつてのニッチブランドが大きくなってメインストリームとなることを、決して否定していないところにあると思うんです。むしろ、アメリカは、それを経済のダイナミズムの証だと見ているように思いますし、そうやってメインプレイヤーがダイナミックに入れ替わっていくこと、それ自体が「デモクラシー」であると考えているように思います。

──それこそが「アメリカン・ドリーム」ですもんね。

かつて「デモクラシー」という語は、日本語で「下克上」と訳されていたことがあった、といったことを、どこかで読んだ記憶があるのですが、それが果たして本当かは置いておいたとしても、かつてフリンジにあったような信念やアイデアを世の中の主流へと押し上げていく機能こそが、市場というものがもつべき最もポジティブな機能ではあると思うんですね。

──ビジネスの面白さは、きっとそういうところにあるんでしょうしね。

もっとも、記事では、そうしたサブカル的な出自をもつ企業が、マスの支持を得た際に、当初もっていた「クールネス」をどのように舵取りするのかは非常に困難なタスクだと指摘していまして、実際それをうまくナビゲートできた筆頭が、ナイキとアップルだとしています。

──どうやってそれをやれたと言うんですか。

勝ち組企業になっても、執拗に「叛逆をし続ける」というメッセージを社会に向けて発し続ける点において、ナイキとアップルは達人であると記事は書いています。ナイキは、2018年に国歌斉唱を拒んだことでNFLから追放されたコリン・キャパニック選手をキャンペーン広告に起用して非常に大きな反響を生みましたが、その広告が出た当初に『Quartz』が掲載した記事「資本主義とアクティビズムが衝突するとき、ナイキのキャパニックの広告が生まれる」(Nike’s Kaepernick ad is what happens when capitalism and activism collide)は、1987年の「Nike Air」のCMでビートルズの「レボリューション」を使ったり、93年にチャールズ・バークレーを起用し「I am not A Role Model」(おれはロールモデルではない)というCMを打ったりしたことなどを振り返りながら、ナイキにとって「叛逆」のメッセージが、マーケティングにおける重要な要素になってきたことを明かしています。

──当然、そのことについての批判もあるわけですよね。

ですね。キャパニックの広告については、キャパニックの政治運動を商業化しているという批判もありますし、BLMのような運動をナイキのスニーカーを買うという消費行動へと矮小化しているという批判もあります。一方で、ナイキはかつて働いていたスタッフに性差別を理由に訴えられていますし、共和党に献金してきたことも非難されてもいます。

──言うこととやってることが違うじゃないか、というわけですね。

はい。とはいえ、キャパニックのキャンペーンを支持した人たちは、そうした矛盾をわかった上で、支持していたりもするんですね。「Perseption Institute」という黒人の社会正義をテーマにしたリサーチ団体の共同創業者である女性ディレクターのアレクシス・マッギル・ジョンソンはこう語っています。

「わたしたちは資本主義のエコシステムのなかに生きています。そして社会正義というものもまた、資本主義の複雑な構造のなかにあるのです」

──そうしたキャンペーンが、ビジネス上の判断である、ということは認めているわけですね。

そうなんです。実際、キャパニックが選手として活動できなくなった際に、ナイキ内部では、キャパニックの契約を打ち切ることも検討されていたと『The New York Times』が明かしたように、あのキャンペーンを打つにいたるまでには、当然、シビアなビジネス上の判断があったとされています。

──それでもあえてやったわけですね。

そうなんです。キャパニックは選手としてはフィールドに立てない状況にあるわけですから、ロゴを載せるユニフォームも、試合中に使用してもらうギアもないわけです。つまり、実際の商品を動かすための広告塔としての役割は果たせないんですね。ところが、それでもナイキがあえてキャパニックを起用したのは、企業はもはや商品ごとの差別化をできなくなり、企業自身を差別化するしかない状況にあるからだと先の『Quartz』の記事「資本主義とアクティビズムが衝突するとき、ナイキのキャパニックの広告が生まれる」は分析しています。そして評論家ナオミ・クラインの有名な評論「No Logo」(『ブランドなんか、いらない──搾取で巨大化する大企業の非情』)からの、こんな一節を引いています。

「ブランドの本当の意味、いわゆる『ブランドエッセンス』の探求は、広告エージェンシーを個々の商品の属性ではなく、ブランドが人びとの暮らしのなかにおいてどんな意味をもっているのかを理解するための心理学的/人類学的な探求にますます向かっている。これは決定的な重要性をもっている。なぜなら企業は製品をつくっているが、人びとが買っているのはブランドだからだ」

──なるほど。

さらに、それに加えて、企業はもはや、自分の「ブランド」を、自分自身でコントロールできなくなっていたりもします。記事はグローバルコンサル企業A.T.カーニーの2017年のレポートを引きながら、こう解説しています。ちょっと長いのですが引用しますね。

「A.T.カーニーのレポートによれば企業と消費者の関係性は、その抜本的な変化のただなかにある。かつて企業は消費市場の中心にあった。情報と影響力は、事業者から消費者への一方向にのみ動いており、そこにおいて消費者は、何をどれくらい買ったかで自尊心が満たされていた。

今日、デモグラフィックのシフトや、価値観の変化、そしてインターネットとソーシャルメディアがもたらしたハイパーコネクティビティによって、これまでのダイナミクスは変化した。消費者たちは共有する価値や信念によってコミュニティとしてつながることで、ブランドと同等の声量をもつことができるようになった。情報や影響力はもはや一方向には動かず、むしろ複数の方向に動く。ブランドはもはや決定権をもつことができない。それが意味するところは、ブランドは消費者に向けて、パーソナルに語りかけることで信頼を獲得し、消費者にとってオーセンティックな存在になっていかなくてはならないということだ」

──「オーセンティック(authentic)」ということばは、理解がちょっと難しいところですね。

辞書的にいえば「真性の」「正真正銘の」、あるいは「信ずべき」「確実な」「頼りになる」ということになりますが、ここでは「信頼に足る」くらいで理解しておいて、かつ、「裏切らない」というニュアンスを込めておくのがいいのではないかという気がします。

──というのは。

「オーセンティック」という語には「一貫性」というニュアンスがあるように思うんですね。ブレない、というか。

──ふむ。

初めて会った人にイヤなことをされても「裏切られた」とは思わないじゃないですか。それまでよくしてもらったりしてきた経験があって、その期待が継続しているからこそ「裏切られた」という感情が発生するのだとすると、そこには時間的な蓄積がありますよね。ナイキのキャパニックの広告を見て、そこに「オーセンティック」さを感じる人は、これまでの経験してきたブランドとの関係性との一貫性をそこに見るからですよね。一方で、それをもって「裏切られた」と感じる人は、その一貫性がブレたと感じているということになるのではないでしょうか。

──面白いですね。結論からいうと、いま若者が求めている「クール」は、要は、ここでいう「オーセンティシティ」のことなのかもしれませんね。

そうですね。とはいえ、一貫性、オーセンティシティを貫くことって、実際はとても難しいことだと思うんです。「一貫したわたし」っていうものを、個人のレベルで貫くのでさえ困難ですし、それが企業ともなればなおさら難しいようにも思えます。過去に遡って「言ってることとやってることが違う」といったことを指摘されても、「そのときの経営陣がやったことだし……」といったこともあるでしょうから、それを問い詰められてもな、ということもある気がします。個人でも、人はそもそもうっかり調子にのってしまうこともあるでしょうし、ヘマを打ったりもしてしまいます。とりわけ時代が大きく動いているなかで、過去の自分と今の自分との一貫性をどう取っていくのかは、非常に難しいですよね。

──たしかに。

そこでもう一度、レスター・ヤングが90年前に語った「クール」が、案外意味をもつんじゃないかという気がするんです。

──ほお。

最初にお話した「デタッチメント」というスタンスですね。

──ああ、なるほど。一定の無関心を装うということですね。

はい。最後の最後に、ではありますが、「クール」の代名詞って、やっぱりマイルス・デイヴィスじゃないですか。

──いつ出てくるのかな、と思っていました(笑)。

マイルス・デイヴィスという人は、その長いキャリアのなかでどんどん新しい音楽モードに取り組んでは乗り換えていく、悪い言い方をすればジャズ界きっての変節漢ではあったのですが、それが決して「裏切り」に見えなかったのは、彼が時代々々のトレンドやモードに対して、どこかでいつも冷ややかなデタッチメントをもっていたからだと思うんです。それは、わたしが敬愛するジョージ・クリントンもそうだったと思うんですが、熱狂に巻き込まれそうになると、すっと身を引くんですよね。それはずるいやり方なんですが、一貫性ということでいえば、そうした一貫性だけが持続しうる一貫性となるような気もするんです。

──尻尾を掴ませないようなやり方ですね。

逃げ場のないところへ自分を追い込んでいくのはどうしたって苦しくなりますから、常に身動きできる余白をつくっておくというのは大事なことのような気もするんですね。冒頭でお話した、木村裕治さんのアートディレクションのやり方って、なんかいまの時代に必要な、うまい余白のつくりかたのように思うんです。ガチガチにつくり込んでしまうとあとあと苦しくなっちゃうんですよ。うまく言えないんですが。

──なんか、いい具合に「クール」だ、と。

おそらく、今回の〈Field Guides〉の趣旨からはズレているとは思うんですけど。

──さて、最後まで、最近話題になったナイキの広告の話が出てきませんけど、いいんですか?(笑)

ああ、あれですか。広告としてはそんなに好きではないですし、ナイキというブランドについても自分は実際まったく思い入れがないんですよね。

──って、ここまで、こんなに喋ってきて(笑)

スティーブ・ジョブズのアップルにしたって特段好きということもないので、そういう意味では、メガブランドというものにそこまで期待したり怒ったりする人の気持ちがあんまりわからないのが正直なところなのですが、ビジネス的判断としてああやって社会を攪拌していくやり方は、何かと微温的でウェットな日本のやり口と較べると、アグレッシブで羨ましいなと思うところはなくはないです。

──そうですか。

ずいぶん前にケヴィン・ケリーという人に、メディアは社会を挑発してなんぼだ、といったことを言われたことがあって、「いや、はい、そうですよね、そうなんですよね、そうなんですけど、うーん」なんてもごもごしてしまったことがあったんですが、自分は全然そういうのが得意じゃないんですよね。受け手としても、そういうものはどちらかというと苦手ですし。かつ、日本でそれをやろうとすると、なぜかひどく下品になってしまうという、なぜだかわからない根本的な問題もあるようにも思いますし。

──って、結局答えになってないようにも思いますが。

ナイキのCMをめぐってソーシャルメディアをつらつら眺めていたら、「それよりポカリスエットのCMの方が気持ち悪い」といった意見があって、それには共感しましたよ。

若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社を設立。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子さんとともホストを務める「こんにちは未来」をはじめさまざまなポッドキャストをプロデュース。

本連載をまとめた1冊『週刊だえん問答 コロナの迷宮』が12月8日に発売されます。これまでニュースレターでお届けした全27話に加え、書き下ろし序文やあとがき、さらに台湾のIT大臣オードリー・タンとの対話を収録しています。12月11日(金)に実施される刊行記念のオンラインイベントは、現在参加申込みを受け付けています。

🎧 Podcast最新回では草野絵美さんをゲストにお送りしています。Apple|Spotify

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。