Deep Dive: New Cool

これからのクール

[qz-japan-author usernames=”mkapur1″]

Quartz読者のみなさん、こんにちは。今年最後の夕方ニュースレター「Deep Dive」です。毎週金曜夕方は、今、そしてこれから世界で起きるビジネス変革の背景にあるカルチャーを深掘りします。今日は、パンデミック下の音楽のインディシーンで起こっている新たなトレンドを、インドに追います。英語版はこちら(参考)。

今年、パンデミックの影響で、アートシーン(絵画、音楽、映画、舞踊、文学など)は想定外の打撃を受けました。映画館は閉鎖されライブがオンライン化するなか、アート、カルチャーにまつわる業界は、遠く離れたオーディエンスを惹きつける方法を新たに探し出さなければならなくなりました。

しかし、インドのつましいインディペンデントな音楽家にとって、その影響は不幸に見えて実はありがたいものだったようです。

「インディのアーティストは、パンデミックによる影響をさほど受けてはいません。家で楽曲を制作する方法をすでに知っていますし、制作した1カ月後には曲をリリースすることができます」と、インド南部の産業都市コーチ(Kochi)を拠点とするバンド、When Chai Met Toast(WCMT)のリードボーカル、アッシュウィン・ゴパクマー(Ashwin Gopakumar)は話します。

gap between indie and Bollywood

ボリウッドとインディ

デリーを拠点に活動するサンジェータ・バッタチャリヤ(Sanjeeta Bhattacharya)は、パンデミックの孤独感と憂鬱感から曲づくりをスタート。彼女のシングル「Everything’s Fine?」の人気は、スポティファイ(Spotify)で火がつきました。その背景には、楽曲のもつパンデミックとロックダウンとの関係性があったと彼女は考えています。「突然、リスナーからのメッセージが殺到することになりました」

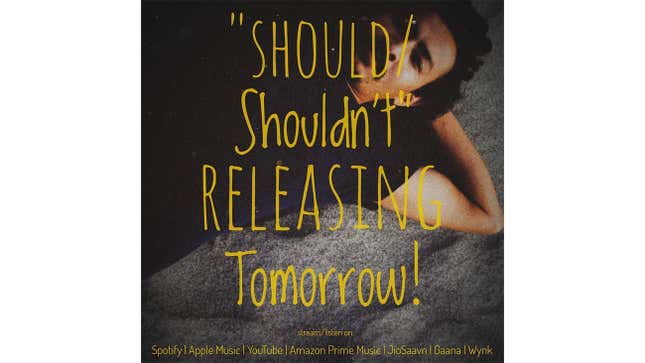

こうしたトレンドは、Spotifyをはじめ「JioSaavn」などインドの音楽ストリーミングサービスでよく見られるようになりました。

「今年は、インディアーティストがリリースする音楽や、地方言語(そのアーティストが使う言語)で歌う音楽が増えています」と、ムケシュ・アンバニ(Mukesh Ambani)のリライアンス・インダストリーズ(Reliance Industries)が所有する音楽ストリーミングサービスであるJioSaavnの広報担当者は述べています。「この増加の要因として、2つの事実が挙げられます。ひとつは大規模な予算の映画が公開されていないこと、もうひとつはロックダウン中に人々が新しい音楽を探求し、興味をもったことです」

WCMTのメンバーであるアキュート・ジャイゴパール(Achyut Jaigopal)は、インドのリスナーは今、インディシーンをかなり受け入れているといいます。「この1年で大きな変化がありました。インディとボリウッドのあいだにあった、音楽に対するギャップも減ったと感じています」

テクノロジーとマニアックな音楽キュレーターたちのおかげで、ようやくインドのボリウッドを偏重する音楽業界を正すときがやってきたのかもしれません。

The rising indie star

インディの新星

25歳のアーティスト、ハリ・タイギ(Hari Tyagi)は10代後半、父親と農地で仕事をしながらイヤホンで音楽をよく聴いていました。当時、彼は音符やコードの意味を知りませんでした。

今はザハリティ(Theharity)という名前で、ハリヤーナー州北部のヤムナナガルを拠点に活動しているタイギ。「学校では、死んだ後も名を馳せるようなことをしろと偉そうに言われてきたのですが、自分自身が大成することなどないだろうと思っていました」と話します。しかし、今、Spotifyのような音楽ストリーミングサービスがあるからこそ、彼は世界的に認知された音楽の舞台に上がることができるようになりました。

「Spotifyのプレイリストに載る前は、毎月のリスナー数はほんの一握りでした」と、タイギは話します。Spotifyが共有したデータによると、Spotifyの世界各国で話題となっている新人アーティストを紹介するプログラム「RADAR」と「Summer Indie」のプレイリストに掲載されたあと、彼の月間リスナー数は10人から4,200人に増えたといいます。

グルグラム(Gurugram)を拠点に活動する16歳のキアラ・チェットリ(Kiara Chettri)も、同じようなサクセスストーリーを経験しています。「最初のシングル『You’ll See』をApple MusicとSpotifyでリリースしたときは、100人くらいは聴いてくれるだろうと思っていました。それが3,000~4,000のストリーム数になり、もっと音楽をつくってみようという気になりました」と彼女は言います。

今では、こうした若いアーティストが、音楽ストリーミングサービス上で発掘され、ニッチなオーディエンスを生み出し、成長を続ける「集団」の一部になっています。インドの音楽シーンは、いまだに大手レーベルやボリウッド主導の音楽プロデューサーが支配していますが、インディアーティストは同じ空間である種の「民主化」を経験しています。「最初のころは、音楽レーベルを通すほか曲を発表する道はないと思っていました」とチェットリは説明します。

また、アーティストにとっては 「CD Baby」「OK Listen」のような音楽配信仲介サービスを活用できるという発見もありました。自分の音楽をリリースするのに複雑な手間は不要で、仲介者もネポティズム(縁故主義)も、これまであったような支援も必要ありません。アーティストがすべきことは、信頼性の高い音楽配信者を見つけて、人気のあるストリーミングプラットフォーム上で自分の音楽を発信することだけ。そこから先は、プラットフォームがもつその特性とアルゴリズムが、音楽を引き継ぐのです。

For the musician, by the musician

アーティストを支える

SpotifyのRADARは、新進気鋭のアーティストにフォーカスしてキューションされたプレイリスト。リトヴィズ(Ritviz)やディヴァイン(Divine)、プラティーク・クハド(Prateek Kuhad)などといったアーティストは、今年5月にインドでRADARが始まって以降、その恩恵を受けています。バラク・オバマ(Barack Obama)前米大統領のお気に入りでもあるクハドの「Spotify for Artists」のプロフィールには、インドでSpotifyがスタートした2019年2月、3万6,000人近いフォロワーがいました。その数は、今年9月時点で170万人にまで増加しています。

「2017年くらいにぼくらが音楽をつくっていたころは、SoundCloudやYouTubeが作品を世に出すための有力なメディアでした」と、WCMTのゴパクマーは言います。

現在、WCMTのストリーミングのほとんど(4分の3近く)はSpotify上のもので、残りのはApple MusicとYouTubeだといいます。ゴパクマーによると、Spotifyのアルゴリズムはとくに助けになっているようです。「曲が良ければ、プレイリストの上位に表示されますからね」

しかし、新しいアーティストはまだ、こうしたかたちで人気が出ることに慣れていません。「アーティストにとって、マネジャーなしでこの業界を進んでいくのはとくに難しいことです。正しい人を知り、音楽を届ける正しい場所を知らねばなりません」と、バッタチャリヤは説明しています。

自分の音楽を宣伝する責任は、アーティストにあるとバッタチャリヤは言います。「数え切れないほどの音楽雑誌やブログに、自分の音楽を聴いてほしいと書いてきました。でも、誰からも返事はもらえませんでした。既存の音楽メディアでは、アーティストは認知されてからでないと返事ひとつもらえないのです」と、タイギは話します。「一方で、例えばSpotifyの編集者は、曲の雰囲気やバイブスで判断します。彼らは、まず名前は見ないでしょう」

ストリーミングプラットフォームを使えば、リスナーに直接届けられるとバッタチャリヤは述べます。「Spotifyのプレイリストのようなものに参加していると、インドだけでなく、25~30カ国からリスナーが集まってきます」。その結果、彼女は他のアーティストとつながり、プロジェクトを通じたコラボレーションをすることができたと言います。

同様に、JioSaavnには、ストリーミングレーベルとしても機能する「アーティスト・オリジナルス(Artist Originals)」と呼ばれるアーティスト育成プログラムがあります。このプログラムでは、アーティストは、サービスの配信やオーダーメイドのマーケティングプランなど、音楽をリリースする際のサポートを受けることができます。Artist Originalsはこれまで、アーティストを指導するだけでなく、ゴールディ・ソヘル(Goldie Sohel)、アビジート・スリバスタフ(Abhijeet Srivastav)、チャヴィ・ソダーニ(Chhavi Sodhani)のようなミュージシャンが初めてのインディーズの曲やアルバムをリリースするのを支援してきました。

ついに、インディシーンに光が当たるときがやってきたのかもしれません。

This week’s top stories

今週の注目ニュース4選

- 苦しむ家族を救済。アーティストのビヨンセ(Beyoncé)が、コロナウイルスのパンデミックにより立ち退きしなければならない家族のために、BeyGOOD財団を通じて50万ドル(約5,180万円)の基金を設立すると発表しました。財団のウェブサイトに掲載された声明によると、この基金は5,000ドル(約51万7,000円)の助成金で構成されており、2021年1月下旬に100人に配られる予定です。

- 次はヘルスケア産業。バイトダンス(ByteDance)が、広告やライブストリーミング販売に依存していた事業の多角化を図るため、ヘルスケア産業へ参入しています。同社は今回、マウンテンビュー、上海、北京でAI創薬の人材募集を開始。AIアルゴリズムを駆使した創薬と製造の最先端研究を行う人材を探しています。

- 2020年の知っておくべきカルチャーネタ。今年はコロナウイルスのパンデミックによって、より孤独を感じる瞬間が多くありました。そんななかでも、カルチャーは変わらずわたしたちを支えてくれたはず。カルチャーの視点から、今年の話題になったドラマ『タイガーキング』や『ふつうの人々』などがピックアップされています。

- 握手に別れを告げる。『Fast Company』で実施された、12月のハリス・ポール(Harris Poll)による調査によると、回答者の30%が、パンデミック前よりも握手をする頻度を減らしたいと答え、26%が全くしたくないと答えました。全体では、54%が「二度と誰かと握手しない方が幸せだと思う」という意見に同意し、54%が「フォーマルな場や専門的な場で必要とされる場合にのみ握手をする」と回答しています。

(翻訳・編集:福津くるみ)

🎧 Podcast最新回には、日本における「SLUSH」の代表を務めてきた古川遙夏さんが遊びに来てくれました。Apple|Spotify

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。