Deep Dive: Impact Economy

始まっている未来

[qz-japan-author usernames=”tmcdonnell”]

毎週火曜の「Deep Dive」では、今世界が直面しているビジネスの変化を捉えるトピックを深掘りしています。全国規模で大量の食品が消費される学校給食。その1食のわずかな動きは経済、そして環境に大きな効果をもたらします(英語版はこちら)。

ミシュランの星付きレストランを除けば、公立校のカフェテリアのメニューほど議論の対象になるものはないでしょう。米国では学校給食は法律で定められた栄養基準を満たす必要があります。この基準は1940年代に制定されたものがそのまま使われてきましたが、2010年に初の改定が行われ、2015年にも一部見直されています。

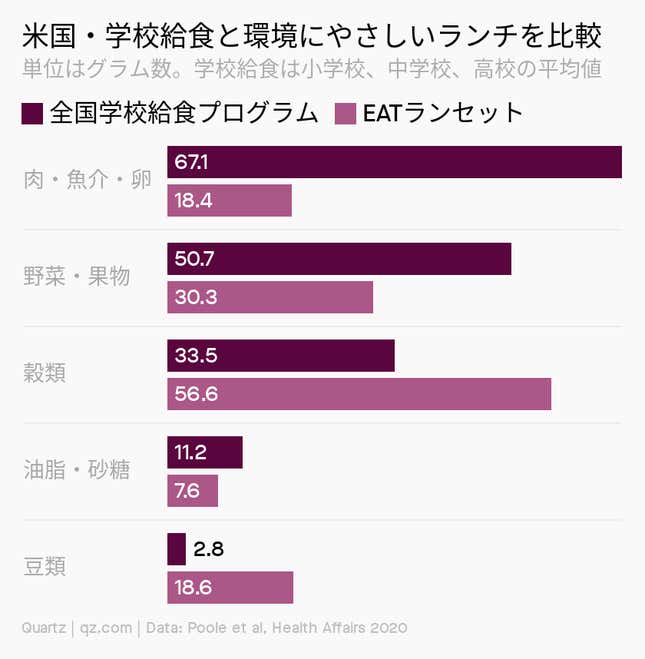

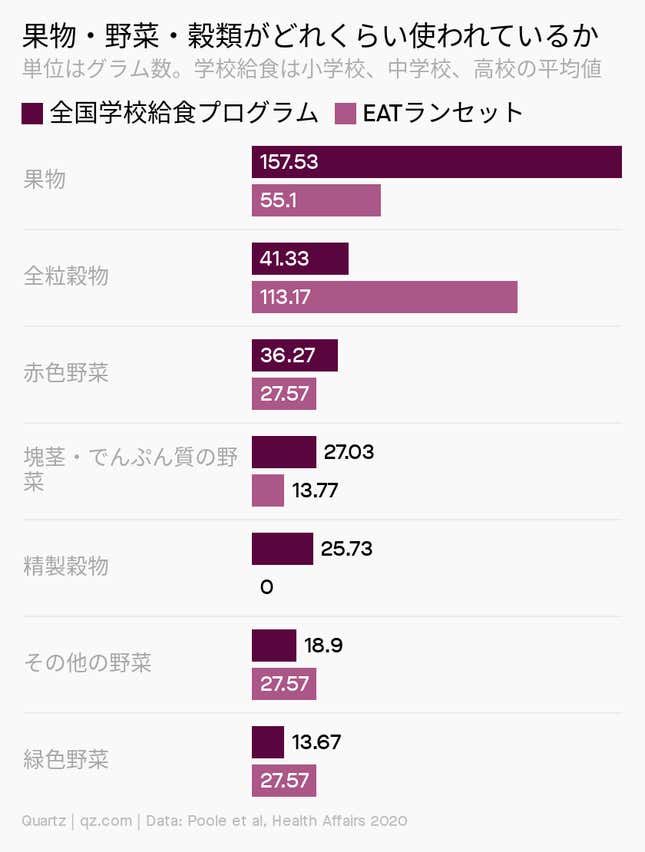

いずれも業界団体からの強い圧力を受けた動きで、結果として、食肉、乳製品、果物、穀物加工品が大部分で、これに多少の野菜と全粒穀物を付け足すという現在のメニューが完成しました。

食品生産者にとって全国学校給食プログラム(NSLP)は魅力的な市場で、その規模は国内の10万近い学校で総額140億ドル(約1兆4,500億円)に上ります。ただ、学校給食のメニューは最新の食品栄養科学とは合致しないという指摘もあるほか、環境への影響が必要以上に大きくなってしまっているのです。

‘planetary health’ diet

地球に優しい学校給食

学術誌『Health Affairs』に掲載された研究論文では、ハーバード大学公衆衛生大学院の栄養学者たちがEATランセット委員会(EAT-Lancet Commission)のリポートを基に学校給食を評価しました。

世界の食料システムは温室効果ガスの総排出量のおよそ4分の1を占めますが、2019年に医学誌『ランセット』に掲載されたEATランセットのリポートでは、「地球に優しい」食習慣が提案されています。温室効果ガスの排出と土地や水の利用を最小限にとどめる一方で、摂取できる栄養価は最大限に高め、同時にコストを可能な限り低く抑えるためにはどのような食事をすべきかを、世界の科学者たちが考えたのです。

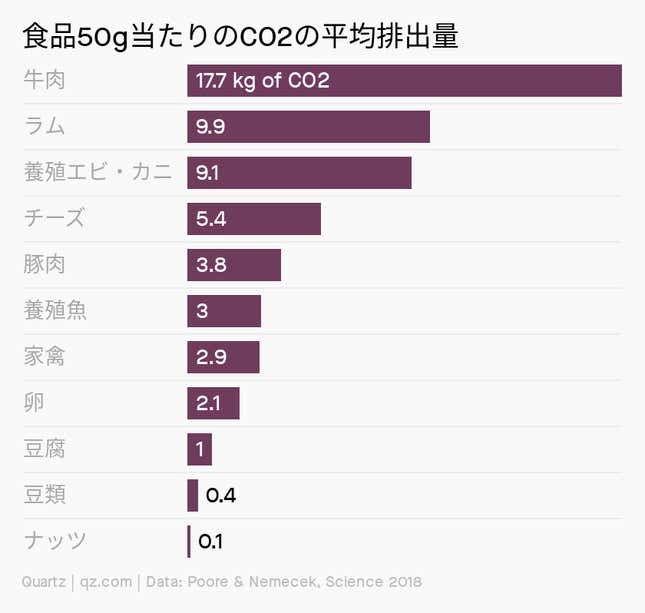

EATランセットが導き出した環境負荷の低い食事のルールは、その一部がよく知られています。例えば、動物性食品(特に牛肉)を減らし、豆や野菜を増やすといったことです。これに対し、食品輸送によるCO2排出は限られているため、排出量という観点からは、生産地がどこかはそれほど問題にはなりません。

想像はつくと思いますが、学校給食のメニューとEATランセットが提案する食生活の間には、大きな隔たりがあります。学校給食は地域や学年によって程度に差はありますが、全体的に見て排出量が多い食品が不必要に過剰に提供されています。

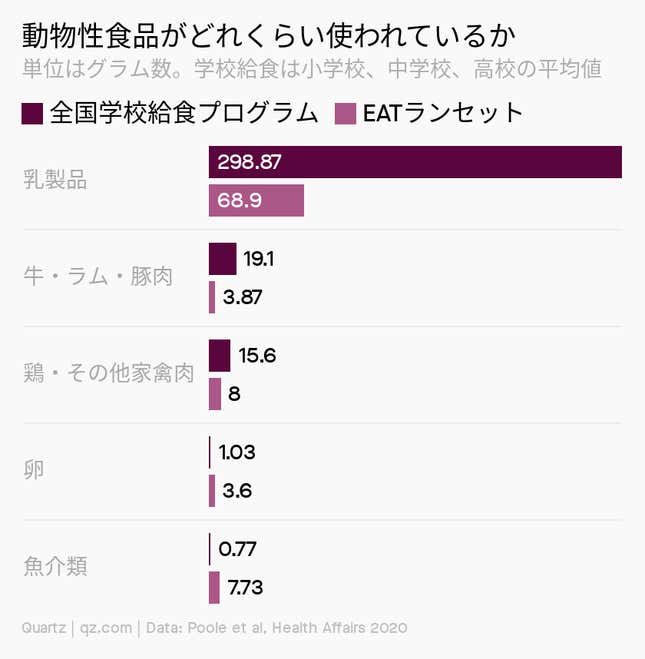

この傾向に拍車をかけているのが乳製品で、これは米国の学校給食の伝統で重要な位置を占める牛乳が大きな役割を果たしています。

Remember the milk

ミルクが嫌いなら

EATランセットの提案は成人のために作成されたものですが、大人と子どもでは必要な栄養素が異なり、例えば子どもではビタミンDとカルシウムの重要性が高くなります。ハーバード大学公衆衛生大学院の論文では学校給食とEATを比較するために分量は調整した一方で、大人と子どもの栄養バランスの違いは考慮されていません。

それでも、論文の筆頭著者であるメアリー・キャスリン・プール(Mary Kathryn Poole)によれば、今回の研究で学校給食からの排出量を比較的容易に削減できる方法が明らかになりました。必要な栄養を別の食品から摂取するのです。

学術誌『American Journal of Public Health』に2017年に掲載されたある調査では、学校給食で提供される牛乳は半分近くが廃棄されていることがわかっています。結果として、子どもたちの栄養摂取量はNSLPの基準と比べて、ビタミンDが27%、カルシウムが59%不足しています。

つまり、牛乳は排出量という観点から問題となるだけでなく、子どもたちが飲みたがらないがゆえに求められる機能を果たせていないのです。一方、EATランセットで推奨する食品で牛乳の代替物を探すと、葉物野菜とシーフードはビタミンDやカルシウムを多く含むことがわかります。

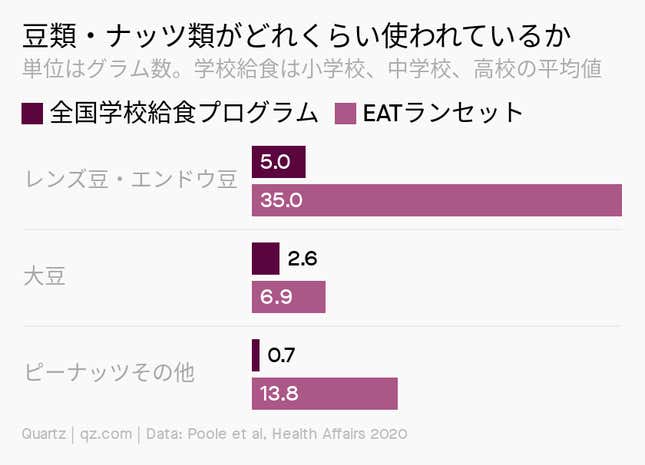

タンパク質についても同じことがいえます。今回の論文では、学校給食は肉中心のメニューは多いのに豆類の摂取量は極端に少ないことが明らかになりました。豆は安価で優れたタンパク質の摂取源です。

プールたちの研究はまだ完了していないため、EATランセットのリポートを基に学校給食のメニューを変えていくことで削減できる排出量の具体的な数字はわかっていません。また、コストの計算にもさらなるデータが必要です。

ただ、NSLPで提供されている学校給食は平均で3.81ドル(約392円)で、論文ではこれをEATランセットの提案に沿ったものにすると費用は半分程度になるとの試算が示されています(なお、新しいキッチン設備の導入やスタッフの訓練など食費以外の部分でコストが生じる可能性はあります)。

NSLPの基準を満たしていればメニューは学校が自由に決められるため、給食の排出量問題に取り組むために議会の承認は必要ありません。すでに多くの学区で「肉を食べない月曜日(Meatless Monday)」という取り組みが行われており、メニューでもベジタリアン向けの選択肢が増えています。

また、学校給食では全国規模で大量の食品が消費されるため、ほんのわずかな動きでも経済全体に大きな波及効果をもたらす可能性があります。「食品業界は持続可能性に向けた変化に機敏に対応しています」と言うプールは、「企業は学校給食における需要を満たすために製品を変えていくでしょう」とも語っています。

This week’s top stories

今週の注目ニュース4選

- 近くの原発、遠のく再生エネルギー。マイアミから約40キロ南に位置する原子力発電所「ターキーポイント(Turkey Point)」では、それぞれ1972年、73年に建設された原子炉施設が、今も100万軒の家庭に電力を供給しています。昨年12月に運転期間の延長が承認された両施設は、2052年、2053年までの操業が可能です。問題視される火力発電施設以上に、こうした古い原子力発電施設の代替施設が必要だとする指摘も上がっています。

- グリーンなアマゾン。米アマゾンにとって、アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)が南アフリカ・ケープタウンに開設したストレージや新たなデータセンターのための電力供給は重要な課題です。同社が電力を頼るのは、2021年に建設開始が予定されている北ケープ州の太陽光発電プロジェクト。CEOのジェフ・ベゾスは2025年をめどに、すべての事業を100%再生可能エネルギーで運営すると声明を出しています。

- グレーなアマゾン。地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」が採択されて5年。各国の気候変動への取り組みが刷新されるなか、8日に発表されたブラジルの取り組みは、遅れていると言わざるをえません。温室効果ガスの排出量で世界14位のブラジルですが(日本は第5位)、国内の森林破壊は記録的なペースで急増しています。

- 経済刺激と温室効果ガス。今週にも議会を通過するとされる米国の追加景気刺激法案。9,000億ドル(約93兆円)規模にもなるとされるその内容は、新型コロナの感染にあえぐ経済を助けるだけでなく、気候変動に対するアクションへとつながりそうです。法案には、空調や冷蔵庫で使用され、温室効果ガスとして強力な「ハイドロフルオロカーボン(HFCs)」に対して新たな制限を設ける措置が含まれているのです。

(翻訳:岡千尋、編集:年吉聡太)

👂 今週のDaily Briefでは、英語での読み上げ音声をテスト配信しています。Quartzの米国メンバーの生の声による最新ニュースを、日英併記のニュースレターとともに、英語学習にもご活用ください。

🎧 Podcast最新回には、日本における「SLUSH」の代表を務めてきた古川遙夏さんが遊びに来てくれました。Apple|Spotify

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。