Deep Dive: New Cool

これからのクール

[qz-japan-author usernames=”kurumifukutsu”]

COVID-19以降、学校へ通う子どもたちはあらたな「居場所」を求めているようです。毎週金曜夕方のニュースレターでは、ビジネスに大きく影響するカルチャーの変化をお伝えしています。

このニュースレターは、現在、期間限定で配信から24時間、ウェブ上で無料で閲覧できます。ニュースレター末尾のボタンからぜひシェアしてください。シェアいただいた方にはQuartzオリジナルステッカーと、ご友人をQuartzメンバーにお誘いいただける特別クーポンをお送りいたします。

この1年でわたしたちの生活は大きく変わりましたが、それは子どもたち、とくにティーンエイジャーも同じです。

米国では、2020年3月以降、多くの学校で物理的な対面授業が中止に。その後、多くの学校では対面授業とバーチャル学習のハイブリッドを導入しました。子どもをもつ親にとっても、「教育」の概念は大きく変化。とくに、仕事に追われながら働く親たちは、育児、子どもの学校教育をどのように両立するのか、考えるようになっています。

そんななかで、「パンデミック・ポッド」(ポッド教育)が誕生したのも、コロナ禍ならではの事例でした。遠隔での学習を余儀なくされた子どもたちに対し、社会性を育むべくどうにか対面指導を提供したい(オンラインだと難しい面が多いため)と考える親たちが、地下室やガレージ、居間を「ミニスクール化」することから生まれ、話題になりました。

feel isolated

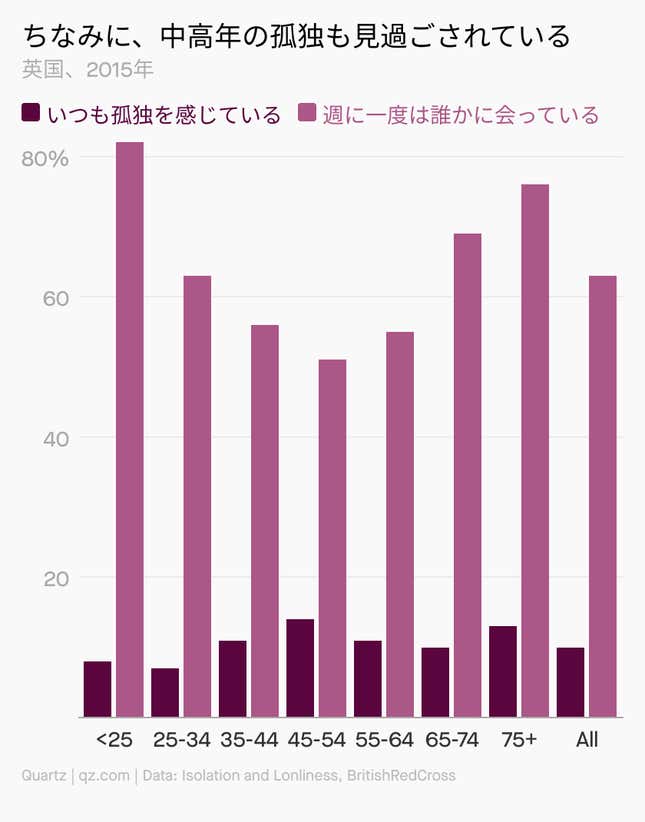

若者と孤独

懸念されるのは、教育だけではありません。子どものメンタルヘルスも問題になっています。米国疾病対策センター(CDC)が2020年6月に実施した調査によると、精神疾患を理由にした救急外来での12〜17歳の若者の受診数は、前年比で31%増加しています。

別の調査によると、ティーンエイジャーの睡眠時間は増え、パンデミック以前の慌しいスケジュールからくる負担こそ感じなくなってきているといいます。しかし、学業へのプレッシャーがなくなったわけではありません。学習機会がオンラインに移行するなか、学生は時間もカリキュラムも、その多くを自分で管理しなければならず、教師のサポートを受ける機会も少なくなっています。卒業式やホームカミングのようなイベントも開催できず、仲間との大切な思い出をつくることもできなくなりました。

ロサンゼルスに拠点を置くる非営利団体Teen Lineは、いわば「ティーンエイジャーのホットライン」。同団体のエグゼクティブディレクター、ミシェル・カールソン(Michelle Carlson)は、『The Washington Post』に対して次のように述べています。

「彼らの社会生活や社会的成長の多くは、学校にいて、人と交流することで成り立っています。学校には、必ずしもアクセスできない社会的なサポートがたくさんあります。だから、子どもたちは苦しんでしまうのです」

NOT COMFORTABLE

居心地が悪い

とくに米国のティーンエイジャーの苦しみは、パンデミック以前から指摘されていました。2007〜2018年にかけて、若者の自殺は57%増加。米国国立衛生研究所は、米国のティーンエイジャーの3分の1が、青年期に不安障害を経験すると推定しています。多くの心理学者は、10代の絶望をもたらす大きな要因として、スマートフォンやソーシャルメディアの利用の増加を指摘。ティーンエイジャーは「社会的なドラマを増幅」させ、常に周りと自分とを比較せざるをえなくなっているといいます。

そうした孤立状態は、パンデミックで深刻化しています。ジョンズ・ホプキンス大学ブルームバーグ公衆衛生学大学院の思春期保健センター長であるタマー・メンデルソン(Tamar Mendelson)は、『Bloomberg』に対して次のように指摘しています。

「若者にとって孤立が大きな問題になっていると指摘します。「思春期とは、成長し、発展するための期間です。思春期には、社会的アイデンティティの確立が重要な役割を果たしますが、パンデミックはそれを大きく損ないます。若者は回復力がありテクノロジーにも精通していますが、適応するのは大変です」

さらに、「若者」の一部が身勝手にも外出しパーティを開いているとやり玉に挙げられることも多く、彼らの肩身も狭くなってしまっているようです。

安心して友達に会える唯一の場所である公共空間の多くが、子どもたちを受け入れるように設計されていないことも問題かもしれません。最近でこそ、「子どもにやさしい街」という言葉がよく聞かれるようになりましたが、そこで計画されているのは、遊び場やベビーカーで移動できる交通機関、保育施設などといったインフラばかり。つまりは小さな子どもをもつ家族に焦点をあて、地域がどのようなサービスを提供できるかという議論にすぎません。一方、思春期の子どもたちへの対応は後回しにされたり、さらには「排他的な政策」や「敵対的なデザイン」によって、意図的に排除されたりすることがよくあります。

ショッピングモールやファーストフードレストラン、ショッピングセンターなどでも、ティーンエイジャーは歓迎されていません。若者にしか聞こえない甲高い「モスキート音」を鳴らす装置を導入している場所もあります。

ほかにも、クリントン政権時代に少年の非行を抑制するために行われた取り組みの名残で、年齢に応じた門限が設けられているところも多く、ティーンエイジャーが路上に出られる時間が制限されています。ジョンズ・ホプキンス大学の調査によると、2009年までに米国の人口18万人以上の都市の80%以上でこのような法律が準備され、「National Youth Rights Association」は現在、青少年の外出禁止令を設けている全国400以上のエリアをリストアップ(複数の例外あり)しています。もっとも、こうした門限が実際に犯罪を減少させるかどうかは疑問だと、『Bloomberg』では述べられています。

LOOKING FOR

居場所を探す

こうしたなかで、ティーンエイジャーが自分たちの「居場所」を探すのも当然のこと。その気持ちが彼らをソーシャルメディアや「Twitch」、「あつまれ どうぶつの森」、あるいは、「コミュニティを結びつける力」が顕著だとされる「Discord」のようなプラットフォームに向かわせたともいえるでしょう。

ただし、ティーンエイジャーにとってリアルな空間のもつ意味の大きさを訴える声も強くあります。Growing Up Boulderの共同設立者でプログラムディレクターのマーラ・ミンツァー(Mara Mintzer)は、公園へのアクセスがこれまで以上に重要であると言います(彼は「大人たちは、ティーンエイジャーのあり方について、固定観念や恐怖心を捨てなければならない」とも語っています)。

リアルな空間の一例が、スケートパークです。近年、スケートパークはひとつのムーブメントになっていますが、そもそも若者がお互いにコミュニケーションし、社会的なつながりをつくるために重大な機能を果たしてきました。2002年、プロスケーターのトニー・ホーク(Tony Hawk)が設立した「The Skatepark Project」では、地域サービスが不十分なコミュニティに住む若者のために、全米637件のスケートパーク・プロジェクトに資金援助をしています。また、世界中の何千ものスケートパーク・プロジェクトが、The Skatepark Projectから指導やアドボカシートレーニングを受けてもいます。

『Bloomberg』では、ユニセフの米国ユースアンバサダーを務める18歳のアブドゥラ・アクル(Abdullah Akl)を紹介しています。

彼は故郷のブルックリンを、国連の「子どもにやさしいまちづくりイニシアティブ」の基準を満たす米国初のコミュニティにするために活動しています。このイニシアティブは、子どもたちが安全で安心できる場所をつくり、社会サービスや教育を受け、生活に影響を与える決定に影響を与えることができるよう、地域の取り組みを支援するものだといいます。

NY大学ランゴーンの新たなハッセンフェルト小児病院にある児童研究センターで教育活動を担当している児童・思春期精神科医のジェス・シャトキン(Jess Shatkin)博士は次のように説明します。「子どもが落ち込んでいるときは、家に閉じこもって孤立してしまわないようにしなければなりません。これを行動活性化と呼んでいます」

ティーンエイジャーが孤独から開放するためには、家庭内だけでなく、外にも安心できる「場所」を社会が提供することが必要になるのです。

Quartz Japanの平日夕方のニュースレター「Deep Dive」。来週はトランスナショナルな大学「University of the Underground」へのインタビューなどのラインナップでお届けします。今週末の日曜には、編集者・若林恵さんの連載「だえん問答」も配信します。来週も、毎朝の「Daily Brief」でお会いしましょう。

COLUMN: What to watch for

SNS断ちするブランド

パンデミックで苦境に喘ぐケリング・グループ(Kering Group)のなかで、唯一、売上が好調なボッテガ・ヴェネタ(Bottega Veneta)。その勢いにもかかわらず、今年初めに同ブランドがInstagram、Twitter、Facebookといったソーシャルメディアから突然姿を消し、ファンやフォロワーはブランドがなくなってしまうのではないか?とまで考えていました。

デジタルプラットフォーム上から消えてしまってから約3カ月、クリエイテイブディレクターのダニエル・リーが手がけるボッテガ・ヴェネタは、再びデジタルの世界へカムバック。ブランドオリジナルのZINEを公開しました。

ZINEではブランドの世界観を伝えるべく、独創的なストーリーが展開されていますが、なかにはアーティストのミッシー・エリオットの姿もあります。こうしたブランドオリジナルのZINEや雑誌は、すでにグッチやユニクロなどもリリースしています。一方で潔くもソーシャルメディアをすべて断ち切り、マガジンに集中するという姿勢を見せたボッテガ・ヴェネタ。あるいはその行動自体が、現代に向けた「メッセージ」なのかもしれません。

🎧 Podcastでの最新回では、4月9日(金)配信予定のインタビューの裏話を、配信に先だってお話ししています。Apple|Spotify

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。