Special Feature

だえん問答・番外編

Quartz Japan読者の皆さん、こんにちは。今週のPMメール「Deep Dive」は、いつものように曜日ごとに決まったテーマではなく、1週通して「特集」というかたちでお届けします。

今週は…[だえん問答・番外編]

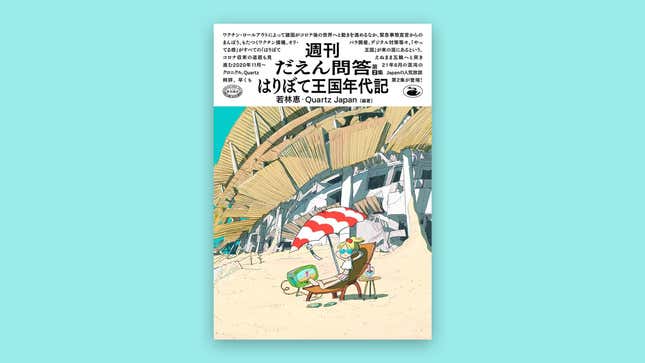

毎週日曜にお送りしている「だえん問答」は、Quartzの特集「Field Guides」が扱う週替わりの論点を編集者の若林恵さんが解題する人気連載。2020年12月から21年6月までの掲載分をまとめた書籍版(第2集)もついに発売となりました。今週(26〜30日)お届けするニュースレター特集「だえん問答・番外編」では、ネタ元となったField Guidesの内容の一部を翻訳し、論点をより深掘りします。第1回となる月曜は、Twitchで人気の配信者へのインタビューをお届けします。

今日「あわせて読みたい」だえん問答:#48 ゲームストリーミングの心理的安全(4/11配信)

本日20:00から開催する『週刊だえん問答・第2集 はりぼて王国年代記』刊行記念オンラインイベントへの参加申込みを、ギリギリまで受け付けています。詳細およびお申込(無料)はこちらから。

The talk show host of the future

ストリーマーの未来

はじめにスティーブ・アレンとジャック・パールありき。次にジョニー・カーソン。そしてラリー・キングにデヴィッド・レターマン、オプラ・ウィンフリー……と来ればいずれも米エンタメ界をかたちづくったMCたちですが、では、彼女の場合はどうでしょう? 現代のスター、CodeMiko(以下Miko)のトークは、先達のショーとは違い、テレビでは放送されていません。もっと言えば、彼女は厳密には人間ではありません。

Mikoは3Dバーチャルのキャラクターで、アマゾンが運営するプラットフォーム「Twitch」で配信を行っています。Twitchはといえば、世界的な人気を誇る多くの生配信者の本拠地。視聴者からの質問に答えたり朝食に何を食べたかを話したりするだけで、一方的にカメラに向かっている人もいますが、Mikoは生の対談番組をホストし、ストリーミング・コミュニティの大物たち──PokimaneやJacksepticeyeなど──と会話を交わしています。

Mikoの番組は、「The Tonight Show」とビデオポッドキャストの中間のような存在だといえるかもしれません。あるいは、コメディアンのザック・ガリフィアナキスのフェイクインタビュー動画シリーズ「Between Two Ferns」を、ビデオゲームのキャラクターがホストしているようなものといえばいいのかもしれません。Mikoは対談のさなかでも視聴者の声に応じてダンスを始め、ときにはピエロに姿を変えることもありますが、いまのところ、これはTwitchのようなインタラクティブなライブストリーミングプラットフォームでしかできない体験です。──とはいえ、それもいずれは拡がっていくことでしょう。Twitch COOのマイケル・アラゴン(Michael Aragon)も、Twitchには「700万通りの(テレビ)パイロット版がある」とQuartzに対して語っています。

この「インタラクティブ」(双方向性)は、Mikoの番組の核心というべき特徴です。視聴者はリアルタイムでMikoがゲストとトークするテーマを選び、Mikoの体型をいじったり、その衣装に表示される文字を決定したりします。Mikoはいうなれば指揮者で、円滑で楽しく番組が進行することを担保する役割ですが、番組そのものを動かしているのは視聴者なのです。

Mikoの「裏方」は、「The Technician」と呼ばれる30歳の生身の人間です。彼女曰く、「自分の本当の姿を明らかにすると、Mikoがファンに愛される理由が薄れてしまう」。「コミュニティを維持するためには、現実は“脇に置いておく”ことが重要」で、「わたしがどれだけ苦労しているかなんて誰も知りたくないし、コミュニティはただMikoが本領発揮する姿を見たがっている」と、Technicianは言います。

Technicianは、モーションキャプチャやフェイストラッキング技術を駆使し、3DのMikoに命を吹き込んでいます。元アニメーターである彼女は自分のことを物静かで内向的人間だと語りますが、実際のところ、彼女はこの1年間で、家賃も払えない状態から、エンジニアやアーティストのチームを組織するに至りました。

Quartzでは、Mikoの責任者であるTechnicianその人に、Twitchでの配信を始めた経緯や、エンタテインメントへの意欲、ファンとの一方的な「パラソーシャル」な関係への対処、ライブストリーミングの今後の方向性などについて話を聞きました。

──あなたがストリーミングの世界に入ったきっかけは?

そもそも、わたしはアニメーションの研究開発をしていたんです。なかでもアニメーションの制作プロセスをいかに早くするか──特に、リアルタイムでのアニメーション制作に取り組んでいました。つまり、ストリーミングの世界に入る前に、技術的なバックグラウンドがあったということです。でも、当時のチームが全員解雇されることになり……もともとTwitchには馴染みがあったので、「Twitchで、視聴者と対話する生のアニメーションキャラクターが登場したら素晴らしいのでは」と考えたんです。

──パンデミックの最中にこの新たなキャリアを築き上げたわけですが、この1年はあなたにとってどのようなものでしたか?

Mikoのアイデアはずっと前からもっていたので、仕事を失ったとき、とにかくやってみようと思いました。もともと内向的な性格だったので、パンデミックの影響はさほど気にはなりませんでしたね。初期投資として必要なスーツやその他装備には約2万ドルかかったんですが、借金をして充てました。まず約3カ月間はMikoの開発に専念しましたが、最初の数カ月間は、生活費をまかなう収入もありませんでした。同時に、彼女がもつべき双方向性について考えをめぐらせましたが、彼女の世界を「ゲーム化」して、オーディエンスが彼女の環境や状況に影響を与えられるようにしたのです。それが結果的に、生活費を支払い、このプロジェクトを自立させることにつながりました。

──そこには「Mikoのユニバース」があって、それ独自の進化するストーリーがあるということですか?

そこにはナラティブがあります。いま、彼女はインタビュー番組を通して友だちをつくろうとしていますし、ほかの配信者を呼んで彼女の愛を勝ち取るべく競ってもらうことにもなっています。いまは小さなナラティブですが、彼女は最終的にはより大きな──「AAAゲーム」(ビッグヒットタイトルのゲーム)の一部になりたいと思っています。AAAゲームのゲーム内スキンにもなれると思っています。

──Mikoのユニバースの大枠は、あらかじめ用意されたものなのですか? それとも自然に生まれる流れに任せていくのでしょうか。

多くのことを計画していますが、なりゆきに任せている部分もあります。わたしには彼女の最終的な目標がわかっていますし、彼女がどのようにしてそこに到達するのか、大まかな地図も持っています。その道のりの途中であるいま、たとえば彼女は友だちをつくりたいと言っていますが、それは正直なところ、わたし自身が配信者のなかに友だちをつくりたいと思っているからです。一方、インタビュー番組では、ビッグネームの配信者とのコラボレーションを余儀なくされています。わたしは人見知りなのですが、Mikoがわたしに外に出てネットワークをつくるよう求めてきたのは、予定外でした。

──こうして架空の世界の架空のキャラクターができあがっているわけですが、それをどのように広げていくつもりですか? 他のメディアにも展開していきたいと考えていたり?

実は、テレビ進出を検討しています。MikoのTwitchコンテンツは、よくある配信番組とは違います。多くの配信者はただ座ってゲームをしているだけ。でも、Mikoの場合は実際のショーそのもので、それはテレビにも簡単に転用できます。わたしは、バーチャルな空間の中でもっとゲームショーをつくりたいと思っています。もっと生身の人間を連れてきて、バーチャルな世界に混ぜることもしたい。あらゆるものは「ゲーム化」できるわけで、これまでにない革新的な番組をつくることもできるし、配信の業界に全く新しいジャンルを生み出したとも思っています。

──従来のテレビのトークショーは、若い視聴者の獲得に苦戦しているようですね。一方、あなたが提案しているものは、将来のトークショーのあり方を示しているように思えますが。

もちろんです。バーチャル空間ではなんでもできます。テレビ番組でもゲームショーでも、あらゆる世界をつくることができます。

──そうは言っても、Twitchの番組を通常のテレビにもってくると、何かが失われてしまいそうです。

視聴者とのインタラクションは失われてしまいますね。一方で、Twitchの番組よりも演出力やリソースが豊富になるというメリットもあります。ライブストリーミングのコンテンツには、活発な視聴者がいますから。

──同じレベルのインタラクティブ性を、テレビで実現する方法があると思いますか?

ライブチャットシステムや、視聴者が自分の見ているものに干渉できるシステムを、どうにかして取り入れられたらいいんですが。

──映画やテレビの俳優は、撮影中の短い時間だけキャラクターになりきればいいのですが、ストリーミングでは、何時間も常に「オン」の状態でいなければなりませんよね。それはどんな体験なんでしょうか?

Mikoは「多動バージョン」のわたし。わたしの実生活はとても静かで落ち着いていますが、Mikoは声が大きく、率直な物言いをすることを恐れません。ちょっと横柄なところもあります。それが人と接するときの彼女の愉快なところで、爽快に感じるところでもあるのですが。Mikoを演じることで、本当の自分がより生き生きとしてきました。彼女はわたしの人格に影響を与えているともいえるかも。

──ライブストリーミングは、著名人とファンの関係を根本的に変えました。いままでになかったクリエイターへのアクセスが可能になっています。それについてどう感じていますか?

わたしたちは視聴者とのつながりをより強く感じ、視聴者はわたしたちとのつながりをより強く感じています。それは良いことで、視聴者は自分が番組の一部であると感じ、コミュニティの一員であることを実感できるわけです。しかし、その一方で、パラソーシャルな関係になってしまうこともあります。視聴者側にいえるのは、ストリーマーがあくまでエンターテイナーであることを認識すべきということ。ストリーマーと彼らとの間に「直接の関係」なんてものはないのですから。

──その点でも、ライブストリーミングを取り巻くカルチャーは、女性にとって有害な一面もありますね。ストリーミングをより安全な環境にするためにはどうしたらいいでしょうか?

女性のストリーマーに関しては、確かにいろいろな意見があります。パーソナリティではなく、カラダを見せることでしか視聴されない人もいます。女性配信者にとっての「彼氏」はスティグマで、それが視聴率に影響することもあります。コンテンツをつくるのではなく、視聴者のために「彼女体験」をするものだという固定観念があるのも否定できません。わたしはそれを変えたいと思っています。女性は十分面白くて、視聴率を取るために自分のカラダに頼る必要はありません。女性は、自分の性を使わなくても、最高のコンテンツで最高品質の配信ができます。女性ストリーマーはコンテンツクリエーターであり、その点が評価されるべきだということを、示したいのです。

──ライブストリーミング業界の未来はどうなるでしょう?

人びとはより一層、インタラクティブなものを求めるようになるでしょう。ただ座ってゲームをするのではなく、TV番組のようなコンテンツをつくる配信者が増えてくるでしょう。また、計画的なコンテンツも増えていくでしょう。ストリーミングの新たなフロンティアは、オーディエンスのエンゲージメントにあるのです。

(翻訳・編集:年吉聡太)

at this time tomorrow…

本日から30日(金)まで5日間にわたってお届けするニュースレター特集「だえん問答・番外編」。明日27日の17時ごろにお届けする第2回では、2021年に起きた大きな流れのひとつ、サードパーティ・クッキーの終焉を扱った回(米版Field Guide、だえん問答)から、その発明者の独白をピックアップします。ご感想をTwitterのほか、このメールに返信するかたちでも、どうぞお寄せください。

🎧 Podcastは月2回、新エピソードを配信中。Apple|Spotify

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。