2022年4月にIPCCは第三作業部会報告書(WGIII)を発表しました。WGIIIの中心テーマは「緩和」であり、このテーマに関する2021年10月までの期間に発表された専門文献が統合され評価されています。

IPCCの評価報告書は「世界の気候危機対策を決定する最重要文書」として受け止めるのがいいでしょう。

WGIIIでは、世界65カ国から276名の専門家が執筆者として協力。査読は3回にわたって行われ、1ラウンド目には2万1,703件、2ラウンド目には3万2,555件、そして3ラウンド目には5万9,212件のコメントが専門査読者のみならず、世界195カ国の政府から寄せられています。

👀 こちらも参照:IPCC報告書の読み方

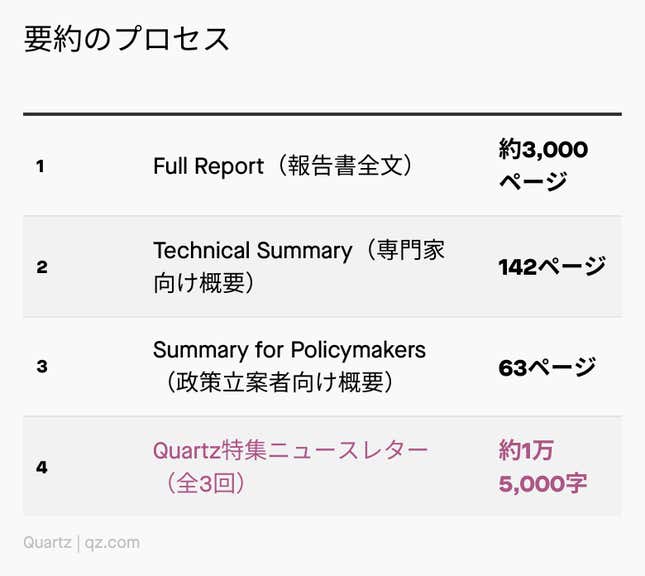

途方もない労力と議論を重ねて完成したこの報告書は、全体で3,000ページ弱という長さに及び、本来ならば手短に「まとめる」ことができるようなものではありません。かといって、時間も専門知識もないわたしたちが、報告書をすべて読んで理解するのは当然ながら無理というものです。

そこでQuartzでは、このWGIII報告書の「政策立案者向け概要」の内容の詳細を、全3回に分けて読者の皆さんにお届けします。これほど原著に忠実な内容紹介は、日本語圏ではおそらくほぼ初めてのものとなるはずです。

今回、Quartz Japanのニュースレターでは報告書の〈Aパート〉から〈Eパート〉までの5つのセクションの各段落を、原著の順番どおりに紹介していきます。情報の編集・取捨選択は避けられないとはいえなるべく最小に留め、言葉づかいをなるべく平易なものにしています。

世界の専門家と各国政府が気候変動に対してどんなコンセンサスをもっているのか。それを知るための資料として、数年にわたって長く役立てていただけると考えています。

※ なお、今回の特集ではオーバーシュートへの言及と原注への言及は、紙数の都合上割愛します。

A. Introduction and framing

イントロダクション

- 国際情勢は変化している(例として、京都議定書からパリ協定へ、国連SDGsの採択など)

- 緩和に携わる当事者は多様化している(政府以外の当事者の重要性を強調)

- 緩和・適応・開発それぞれが密接に関係している

- 新たな評価方法が追加されている(サービス需要の分析、緩和の社会的側面、革新)

- 分析的枠組みも多様化している(社会学系の分野の導入)

Quartz註:AパートではWGIIIの新しさや特徴が、上記の5つのポイントとしてまとめられています。どのポイントも含蓄に富んでおり、社会学が重要視されている点なども新鮮です。

B. Recent Developments and Current Trends

最近の動向とトレンド

B.1

2010〜19年の10年間における温室効果ガス(GHG)の年間平均排出量は、それ以前のどの期間よりも大きかった。他方で、排出量の増加率は2000〜09年までの期間に比べると低かった。

- 2019年の年間世界排出量は59GtCO2-eq(CO2換算ギガトン、以下[ギガトン])であり、これは1990年よりも54%大きい

- 伸び率は2.1%(2000年~2009年)から1.3%(2010年~2019年)に低下

- 排出源のうち、1990年以降最も増加量が大きかったのは化石燃料の燃焼による排出

- 土地利用の変化による排出には不確実性が伴うため、試算も不確実

- 温暖化を摂氏1.5度以内に抑える可能性が50%になるようなカーボンバジェットは2020年の時点では残り約500ギガトンと推計

- 2020年における化石燃料および工業生産由来のCO2排出(CO2-FFI)は、2019年比で約5.8%削減された(パンデミックの影響)

Quartz註:今回の特集では、数字はすべて中央値を試用します。実際の報告書には「59±6GtCO2-eq」(=「53〜65ギガトン」)のように、単一の値ではなく「予想される範囲」が掲載されています。同様に、排出と気温上昇の関係などに関する予想も「ゼロイチ」ではなく確率として表記されています。

ちなみに、パンデミックの影響で一時的に排出量が削減されたとはいえ、経済がある程度回復した2021年以降は排出量が再び大きく増加しました。伸び率が下がってはいても、排出量が伸びているという事実に変わりはありません。

B.2

2010年以降はすべての部門においてGHG排出量が増え、都市部における排出量が全体の増加に占める割合が大きくなった。また、GDP単位当たりの使用エネルギー量は低下しているが、人間の活動全般の増大による排出量増加を相殺するほどのものではなかった。

- 2019年の部門別排出量:エネルギー供給(34%)、工業(24%)、農業・林業・その他の土地利用(AFOLU、22%)、交通(15%)、建物(6%)

- エネルギーの最終利用部門を排出源とした場合は、工業は24%から34%へ、建物は6%から16%へそれぞれ割合が増える(エネルギー部門は12%へ減る)

- AFOLUの約半分は森林破壊に起因しているが、不確実性も大きい

- GDP当たりの一次エネルギー使用量は年間約2%の割合で減少したが、これは2000年から2009年までの期間のトレンドを逆転させる結果だった(摂氏1.5度シナリオでは、年間7.7%の減少が前提とされている)

Quartz註:GDP当たりのエネルギー使用量が着々と減ってきているのは朗報といえるでしょう。工業生産と建築が緩和において担う役割は大きいという情報も、重要視すべき産業や事業を特定する際に役立ちます。

B.3

GHG排出量は国や地域によって大きく異なっており、特に排出量上位10%の世帯が全体に占める割合はかなり大きい。

- 1850年以降の世界のCO2-FFIの主な排出源はいくつかの地域に限られている(後進国は0.4%以下しか占めていない)

- 世界人口の約48%(半数)は、一人当たりの平均排出量が年間6ギガトン以上

- 41%の人々は年間3ギガトン以下だが、エネルギーにアクセスできていない

- 排出量を増やさずに極度の貧困を撲滅する方法は存在する

- 世界の排出量上位10%の世帯は全体の34%から45%を、中間40%は40%から53%を、下位50%は13%から15%を排出している。

- 10年以上継続して生産消費由来の排出量を削減してきた国は18カ国以上ある

Quartz註:ちなみに、2020年以降の日本の一人当たり平均排出量は約8〜9トン。世界平均のおよそ1.5倍です。たしかに大きい数値だが、これを2030年までに半減させていくのは決して不可能ではありません。

また、この数字は国内での生産消費活動に限定されているため、例えば日本企業が海外で行っている生産活動は日本の数字には含まれていません。ここは注意が必要でしょう。

B.4

2010年以降、低排出技術の単価は継続的に下がってきている。これは技術革新のための政策や環境が整っている国々において顕著だが、発展途上国ではそれほどでもない。

- 単価減少率:太陽光(85%)、風力(55%)、リチウムイオン電池(85%)

- 採用量の増加:太陽光(10倍)、電気自動車(100倍)

- 単位が小規模な技術の方がはるかに大きいコスト削減がみられた

- 適切な政策は低排出技術のリバウンド効果の制御にも役立った

- デジタル技術は省エネや低排出技術の採用などを後押しし、気候変動の緩和に貢献しうるが、他方でデジタル技術の普及にともなう消費の増加がこうした緩和策を相殺してしまう可能性もある

Quartz註:レポート中にある「リバウンド効果」とは、再エネなどの技術導入のおかげで「より多くの消費をしても問題ない」というムードが広がり、結果的に排出量が増えてしまうという現象を指します。適切な政策をとることでこれを制御できるとIPCCが合意した意義は大きいといえます。

また、再エネ技術の急激な単価減少も、改めて俯瞰してみると希望を与えてくれる情報です。他方で、最新のデジタル技術への過度な注目や期待に対して注意が促されている点もポイント。大切なのは新奇な技術ではなくいまある解決策の普及であるという論旨が、このセクションからは読み取れます。

B.5

2014年第5次評価報告書以降、緩和政策は着々と拡大してきており、排出量の削減に貢献してきた。

- 京都議定書は各国の温室効果ガスの把握と報告の能力向上に貢献した

- 2020年の時点では世界の排出量の20%以上が排出取引制度や炭素税に組み込まれた

- 農業部門と工業部門からの排出に対する政策的な介入はまだ限られている

- 化石燃料への資金フローは、気候緩和策への資金フローよりも大きい

Quartz註:把握と報告のシステムをつくるのはとても大変なことなので、その成果が改めて確認されたことは喜ばしいこと。

農業と工業の排出はそれぞれ22%と34%という割合であり、政策介入が遅れているのは問題です。資金フローに関する指摘も、各国がこれを確認したことの意味は大きいでしょう。化石燃料から省エネ・再エネへの急速な資金移転に期待したいところです。

B.6

COP26に先立って発表された「国が決定する貢献」(NDC)に則ると、2030年までの排出ですでに摂氏1.5度の温暖化は21世紀の終わりまでに実現してしまう。摂氏2度に抑える場合でも、2030年以降に急速な緩和策が必要とされる。また、2020年末までに実施された政策に則ると、2030年までの排出はNDCに定められた量を上回る見込みとなっている。

- 摂氏2度シナリオを67%以上の確率で実現するためには、2020年から2030年までは年間0ギガトンから0.7ギガトンを、2030年から2050年までは年間1.4ギガトンから2ギガトンを削減していく必要がある

Quartz註:日本のNDCはこちらを参照。日本だけ見ればたしかにパリ協定に整合的な目標が掲げられていますが、先述のとおり海外での生産活動が勘定に入っていないため、国際的な規模で日本が十分に責任ある取り組みをしているかどうかはより厳しい評価が必要となります。

B.7

すでに存在する(あるいはすでに計画された)化石燃料インフラからの2018年以降の設備寿命期間中の累積排出量(中央値850ギガトン)は、摂氏1.5度シナリオを実現不能にするものであり、摂氏2度シナリオの実現のための排出上限とほぼ等しい。

- 全部門の累積カーボンバジェット:摂氏1.5度(中央値510ギガトン)、摂氏2度(中央値890ギガトン)

- 摂氏2度シナリオでは、追加排出の大半は交通と工業に起因し、エネルギー供給部門では炭素回収貯留(CCS)技術の導入等による削減が前提

Quartz註:「カーボンバジェット」とは、ある温暖化目標を達成する上で許される総排出量の残高のこと。このセクションに則ると、摂氏1.5度目標を達成するためには、化石燃料インフラをこれ以上拡大してはならず、むしろ既存のインフラを急速に縮小していく必要があるといえます。この点が確認された意味は大きいでしょう。

また、CCSの必要性が合意されている点も見逃せません。ただし、CCSと一口に言ってもさまざまな技術が存在します。各技術の有効性などについては、明日のニュースレターで紹介するCパート以降で、より詳しい評価がされています。早とちりをせずに、現場のニーズと証拠に基づいて適切なCCS技術を特定し採用していくことが大切だといえます。

🎧 Quartz Japanでは平日毎朝のニュースレター「Daily Brief」のトップニュースを声でお届けするPodcastも配信しています。

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 このニュースレターはTwitter、Facebookでシェアできます。転送も、どうぞご自由に(転送された方へ! 登録はこちらから)。