Friday: New Normal

新しい「あたりまえ」

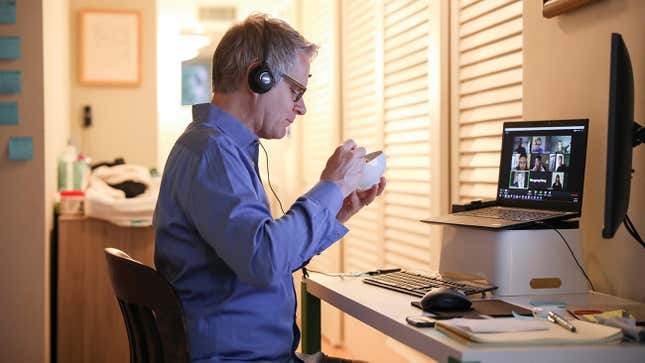

Quartz読者の皆さん、こんにちは。毎週金曜日のPMメールでは、パンデミックを経た先にある社会のありかたを見据えます。今日のテーマは「新しいオフィスの定義」。リモートワークが普及したニューノーマルの世界では、オフィスはどのように生き残るのでしょうか? 英語版はこちら(参考)。

パンデミック以前、私たちはいろんな理由でオフィスを必要としていました。共同作業や(ときには実りのある)会議、同僚との交流の機会、ちょっとした雑談の時間、昼休み……。あるいはオフィスがあることで、仕事とプライベートの間にささやかな距離を設けることも可能でした。

しかし、一方の雇用主からすると、オフィスは、私たちが働いていることを証明する重要な“証拠”だったといえます。

工業化時代から脱工業化時代への移行に伴い、多くの仕事では、もはや物理的に集まる理由はなくなっていたはずです。にもかかわらず、出社してきたのは「そうすることでお金をもらえるから」。在宅勤務を認めようとしない企業は、出社を「顔を合わせるための時間」としていましたが、私たちは同僚に監視されているとなんとなく感じていたし、そうする責任を感じてもいたのではないでしょうか(実際にそうではなかったとしても)。

多くの人が生活をより柔軟にしようと訴えていたタイミングで、世界的に新型コロナウイルスが大流行。唐突に在宅勤務を余儀なくされたため、オフィスを恋しく思っている“サラリーマン”も多いでしょう。

仕事の場が不要になったわけではありません。しかし、パンデミックによって、オフィスの概念は大きく変わってしまったのは間違いありません。

今、世界中のあらゆる企業が、「オフィス」の意味を見極めようとしています。オフィスに戻る計画を立てている企業もあれば、オフィスを離れようとしている企業もあります。

一方で、私たちのなかには、オフィスに戻るのが待ち遠しい人もいます。また、大多数の人は「オフィスで勤務できるが強制ではない」という状態を望んでいるようです。オフィスを定義してきたコピー機やエレベーター、伝統的なデスクチェアの姿をもはや思い出せなくなっている人もいるでしょう。未来のオフィスは、一体どんなものになるのでしょうか?

A brief history of the office

オフィスの歴史

産業革命は、仕事を「個人的」で「その場しのぎ」の「組織化されていない」ものから、たとえば「週5の労働時間」などのように、より時間に縛られた規則的な活動へと変化させました。

そして、オフィスがオフィスとして認識されるようになったのは、おそらく世界が「知識経済」へと移行してからだといえるでしょう。

知識が経済的利益を生むとする知識経済のプロセスは、世界的に見てもまだ続いています。

1992年、米国州立大学協会の名誉会長であるジェームズ・B・アップルベリーは、スピーチのなかで次のように述べています。

「人間の知識の総計は、1750年から1900年にかけて2倍に。1900年から1950年のあいだに再び倍増し、1960年から65年のあいだにさらに倍増。それ以来、人間の知識の総計は、少なくとも5年ごとに2倍になっていると推定されていて…2020年までには、知識は73日ごとに2倍になると予測されています」

結果、「仕事」と聞けば、多くの人が忙しげな空間に置かれたデスクを思い浮かべるほどに、「オフィスワーク」ということばは普及してきました。

1950年代から1980年代にかけての機能的なオフィスには、オープンプランのフロアにパーテーションで区切られたデスクが置かれていました。2010年代は、GoogleやFacebookのようなハイテク企業がオーダーメイドのワークスペースをつくり、オフィススペースを提供するWeWorkのような企業が登場します。とくに後者は2010年の設立以来急速に成長し、ニューヨークとロンドン双方で最大のオフィススペースのリース会社になったりと、新しい時代が到来していました。

WeWorkが提供するサービスの大部分は、コミュニティに基づくものでした。 同じ企業に所属していなくても、同じ志をもった人たちが集まっているグループが周りにいるというチャンスが転がっているという状態です。

そこではビールがコミュニケーションのツールになり、コラボレーションのきっかけやネットワーキングを促進するものに。Bloombergのポッドキャスト「Foundering」でも紹介されていましたが、「フルーツウォーター」(カットしたフルーツを入れた水)のジャーを置くことで、人びとが集まる傾向があったといいます。

そこでは、ある種の美学(美的感覚)も重要でした。新世代のオフィスは、ホワイトボードやタイルカーペットが敷き詰められたこれまでの退屈なワークスペースから、洗練された家具や植物でいっぱいのオアシスに変化。オフィスが快適な場所であれば、人々はより多くのインスピレーションを得ることができるでしょう。セレンディピタス(素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見すること)な会話が生まれ、アイデアがらひらめくのです。

新しいオフィスの変化には、マイナス面もありました。仕事を社交の場にまで広げてしまうことは、一日の労働時間の延長を意味していました。「Google Stone(グーグルストーン)」──無料の食べ物を提供する会社で働き始めたことで太ってしまう現象──についての議論も起きました。

では、もはや室内で過ごすことそのものが魅力的ではなくなった世界では、こうした「オフィスライフ」のトレンドを忘れるべきでしょうか? あるいは逆に、ありふれた個人の仕事が遠隔地に移ることが簡単になったことで、「共同作業」だけが集まる理由としてオフィスは維持されるようになるのでしょうか?

A WFH skeptic no longer

WFHを疑っていた

ニューヨーク、パナマ、ウクライナ、オランダに約50人のスタッフを擁する広告主向け顧客獲得プラットフォーム「PX」のCEOであるフランツ・ヴァン・ヒュッレは、「オフィスに行って仕事をすることに関しては、かなり古風な人間です」と、パンデミック前の姿勢を話しました。「私は在宅勤務の方針に非常に反対していたし、数年前から戦っていました」

問題は“信頼”にあったと、彼は認めています。つまり、オフィスがなければ、スタッフが職務をサボるかもしれないと思っていたのです。最終的に彼は、スタッフが試験的に3週間に1日のペースで在宅勤務をすることに同意。それから1カ月も経たないうちに、ロックダウンが始まりました。

ヴァン・ヒュッレは、この動きがいかによいものであったかと驚いています。「個人的には、全員がリモートになったことで、ハンデがなくなり、みんなが平等になりました」

会社はチェックインを強化し、週に一度の全員参加型の電話会議を実施。また、毎週、業績のよかった人を紹介したり、リラックスして話をするための「ハッピーアワー」を開催しています。ヴァン・ヒュッレによると、同社はメールの応答時間を追跡するためのソフトウェアの使用を開始しましたといいます。「人を監視するためではなく、むしろスタッフのエンゲージメントを追跡するのに役立っています」

彼はまた、人々の個々の生活を見ることで、家庭や仕事で困難を抱えているスタッフも含めて、彼らをより理解するようになったとも言っています。スタッフの2人が、住まいにスペースと静けさが足りないためにベランダにホームオフィスを設置しなければならなかったと声を上げたので、同社では、ノイズキャンセリングヘッドホンなどの機器を購入する経費に関しても柔軟に対応しました。

ヴァン・ヒュッレのような経営者の姿勢の変化は、多くの企業のリーダーや管理職が言っていることと重なります。

企業は徐々に柔軟性を取り入れてきましたが、パンデミックになるまでは、大規模な在宅勤務は現実的に無理だし、理想的な姿でもないと思われていました。今では、在宅勤務が可能であることが証明され、予想外のメリットがもたらされたことで、コスト削減やワークライフバランスの改善、そのほかにもメリットのある在宅勤務の継続に向けての意欲が高まっています。

Who misses the office?

オフィスが恋しい?

もちろん、すべての人がリモートワークに対するヴァン・ヒュッレの熱意を共有しているわけではありません。

英国のエネルギースタートアップのBulb(バルブ)には、同社がオールリモートに移行した2020年3月16日から7月までのあいだに、142人の新入社員が入社しました。

同社にとってリモートワークへの移行は比較的簡単に思えますが、最高人事責任者であるトム・フレインは、会社にはオフィスが必要で、少なくとも一部のスタッフについては、可能な限り、安全な状況で早めに再開するだろうと述べています。

フレインは、オフィスの重要性は、同社スタッフの若さと関連があると語ります。

開業して4年半、従業員の平均年齢は26歳。多くのスタッフが初めての仕事に就いています。「自分がチームの一員であると学ぶことによる効果は間違いなくあるし、そのためにオフィスが果たす役割は非常に重要です」と、フレインは話します。「オフィスでチームをどのように配置するかを考えるときには、どのチームで働いていても、サービスチームのメンバーが顧客と話しているのを聞くことができるようにしています」

セレンディピティや同僚間のつながりは、ロックダウンによって失われてしまったと、フレインは続けます。

これから就職する若い世代が重要視するのは「企業の柔軟性」であり、多くの場合、給与よりも重要だとさえいわれています。常時インターネットにアクセスできる環境で育った彼らは、知識経済におけるほとんどの仕事がどこからでも実行できることを十分に認識しています。

しかし、パンデミックが始まってからいくつかの調査が行われていますが、オフィスを最も恋しく思っているのは彼ら若者であることが分かっています。不動産や投資運用を専門とするサービス会社JLLが3,000人の労働者を対象に行った2020年6月の調査では、労働者全体の58%が「オフィスが恋しい」と回答しているなか、35歳未満の労働者は65%という割合を占めています。

Leaving the office behind

オフィスを手放す

一方、二度とオフィスを必要としないと決めた企業もあります。旅行業界向けのニュースサイトSkift(スキフト)は、5月にマンハッタンのオフィススペースを手放すと発表しました。ロンドンの法律事務所Slater & Gordon(スレイター&ゴードン)は同月、200人のスタッフが恒久的にリモートワークになると発表。開発者のアウトソーシング会社であるAndala(アンダラ)は、これまでナイジェリア、ケニア、ウガンダ、ルワンダ、ガーナ、エジプトの6カ国のみで採用していたのを、アフリカ全域から雇うことにしたと述べています。

多くのほかの企業は、オフィスに戻るつもりではありますが、当面のあいだは戻らないと述べています。7月下旬、Googleは、少なくとも1年間はオフィスに戻らないと正式に発表しています。

リモートワークには別の問題もあります。Facebookは5月、多くの雇用者に対して恒久的に在宅勤務が可能だと発表。Twitterや、Slack、Squareもそれに続きました。しかし、Facebookは、(たとえば、雇用者がシリコンバレーを自身の拠点としている場合)雇用者がより安い地域に引っ越したときに給料がより低く調整されることに言及し、反発を引き起こしました。

批評家たちは、安価な地域だから安い賃金を支払うことは公平ではないと述べていますが、Facebookは、同様の政策がすでにほかの多くの企業にも存在していることを指摘しています。

企業が将来的にどのように人々を雇用しようとしているかについての問題は、コロナウイルスのパンデミックと、BLM運動での流れが相乗して生じているように思えます。企業が多くの人に初めて在宅勤務を認めるようになったのと同時に、ニューヨークを拠点とする非営利団体「Fractured Atlas」のように、地域別に採用することが多様性を阻む障壁になっていることに気づいた企業もあります。

Planning to go back

戻る計画を立てる

世界で9万4,000人の従業員を擁するJLLの人事部長であり、同社のコーポレートオフィスも統括するメアリー・ビルブリーは、多くの企業において「人材戦略とワークプレイス戦略の間には、関連性がある」と言います。

ロックダウンにより、同社では世界各地の拠点の閉鎖を余儀なくされました。しかし、規制が緩和されると、ビルブリーと彼女のチームはアジア太平洋地域とヨーロッパからオフィス再開へ向けの準備をスタート。2020年7月の開始までに全世界で240のオフィスを再開し、8月末までに米国で100のオフィス再開を目標としていました(実際は、7月24日までに、米国で132のオフィスを開設していたと報告しています)。

どのように安全にオフィスを再開するかについては、企業が実際に経験した事例に基づくものも含め、多くのガイドラインが提示され始めています。ビルブリーは、オフィスに戻る従業員に「安全で安心できる」体験を提供する必要があるとし、同時に、国や州、さらには州間の管轄区域間でも大きく異なる複雑なガイドラインを誘導する必要があることを理解しました。彼女はこの経験から得た教訓を、3つの重要なポイントに分けました。

- 状況はバラバラ。「パンデミックは人によって捉え方や状況が違い、非常に個人的な問題でもあることを学びました。誰がオフィスに戻ってくるかを決めるのは、状況をすべて考慮に入れた計画が必要。現地のリーダーには、従業員のサポート方法について研修を受けてもらい、自分たちの状況は一つであっても、彼らにはそれぞれの事情があるということを認識してもらいました」

- 空間は安全でなければならないが、禁止されているわけではない。「廊下のような場所でぶつからないように、ソーシャルディスタンシングを実現するためにエリアを区切る必要はありました。しかし、JLLでは安全性を指摘しつつも『おかえりなさい』というサインを入れるなど、空間を魅力的に感じるようにしています。また、従業員がオフィスに戻る前に、再構成されたオフィスの空間を見ることができるようにビデオも作成しました」

- “集まるため”の場所。「人々がオフィスに戻ってきたいと思った理由は、同僚に会いたいと思ったこと、共同作業をしたいと思ったこと、そしてより革新的になれる場所であることでした。従業員が一人で座って画面をずっと見るためだけに戻ってきたのであれば、オフィスの意味を全く見失っていることになります」

保険・金融のサービス企業Prudential Financial(プルデンシャル・ファイナンシャル)の副会長であるロブ・ファルゾンは、3月に保険会社の2万2,000人の従業員をリモートワークへ移行。段階的なオフィスの再開について多くのことを考えています。

「私たちの考えでは、オフィスは仕事の未来を反映しなければなりません。仕事の未来とは、テクノロジーを活用すること。それによって、私たちはより多くの才能を引き出すことができるようになりますし、リモートワークも可能になります」

彼は、同社に必要となるスペースそのものは全体的にはかなり少なくなる一方で、共同作業のためにはより多くのスペースが必要になるだろうという未来を想定しています。「ですから、私たちが職場でできることは、一緒にやるべきことを実際にそこでやることなのです。それがコラボレーションであり、イノベーションです」

The office in the future

オフィスの存在意義

4月から毎月市場関係者を対象に調査を行っているドイツ銀行の7月の世論調査では、65%がニューノーマルの世界で週に1日から3日は在宅勤務をすると考えていて、70%が自宅で仕事をする方が生産性が高いと答えていることがわかりました。

総合人材サービス企業であるAdecco Group(アデコグループ)は6月末に調査結果を発表し、全世界の労働者の4分の3がオフィスワークとリモートワークのミックスが「当たりまえ」になることを望んでいることを明らかにしました。オーストラリア、ヨーロッパ、アメリカを含む8カ国のオフィスワーカー1,000人を対象に行った調査では、最も多くの人が望んでいるワークパターンは、時間の51%をオフィスで過ごし、49%をリモートで過ごすことであることがわかりました。

「多くの国がパンデミックの危機から脱出するなかで、雇用主は伝統的な職場のしきたり(産業革命以来ほとんど変化していないものが多い)を『リセット』する機会になっているのです」とAdeccoのCEOであるアラン・デハーズは、同社の調査結果の声明のなかで述べています。

私たちの生活は変わってきています。公共交通機関を使ってマスクをしてオフィスに入りましたが、数時間だけ。風通しのよい会議室で過ごし、同僚と過ごすときなども、ソーシャルディスタンシングが常識になっています。

私たちは、オフィスという存在意義を「企業文化」のためではなく、共同社業するイノベーティブな場所として捉える変化の段階にいるのです。そして、オフィスと自宅をうまく使い分け、柔軟性が高く、効率のよいパフォーマンスを実現していくことができるでしょう。

This week’s top stories

今週の注目ニュース4選

- ストリーミングの世界をナビゲートする「Bingie」。Netflix、Hulu、Disney+、HBO Max、その他のストリーミングサービスで次に鑑賞する映画やテレビ番組を選ぶのに困っているなら、Bingieはぴったりなアプリかもしれません。Bingieを使えば、さまざまな番組や映画を検索して、友達とおすすめのリンクを共有し、そのタイトルについてチャットを始めることが可能。友達がまだBingieを使っていない場合は、SMSでリンクを送ることもできます。

- “Hey Google”でコンタクトレスなサービスを。HiltonやMarriotのようなホテルでは、スマートフォンで快適にチェックインしたり、部屋を選択するためにモバイルアプリの利用を奨励していますが、Googleもホテルと提携し、同様のサービスを提供しています。同社のスマートディスプレイ「Google Nest Hub」はモーニングコールのスケジューリング、タオルのオーダー、テレビや照明のコントロールなどのサービスにも使用することができるといいます。

- 在宅勤務が女性のキャリアに支障をきたしている? QualtricsとtheBoardlistが実施した、1,000人以上の社会人を対象とした新しい調査では、コロナウイルスのパンデミックで在宅勤務になったことで、女性、有色人種のキャリアに不釣り合いな影響を与えていることが明らかになっています。男性の大多数(57%)は、実際に在宅勤務がキャリアにプラスになっていると回答しているのに対し、同じことが言える女性は3分の1以下(29%)でした。

- 学生のリモート授業の実態。コロナウイルスのパンデミックにより、学生たちは新学期をオンライン授業で迎えようとしています。家のデスクで過ごすことが多くなった彼らは、どのようにデスクをセットアップして授業に臨んでいるのでしょうか?

💌このニュースレターをシェアしたいときは、ご自由に転送ください(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。

👇のボタンでニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。Quartz JapanのTwitter、Facebookでも最新ニュースをお届けしています。

🎧Quartz JapanのPodcastは“耳で聴く”グローバルニュース。最新エピソードでは「ノルディック・ハピネス(北欧の幸せ)」について語っています。