Special Feature

だえん問答・番外編

Quartz Japan読者の皆さん、こんばんは。今週のPMメール「Deep Dive」は、いつものように曜日ごとに決まったテーマではなく、1週通して「特集」というかたちでお届けしています。

今週は…[だえん問答・番外編]

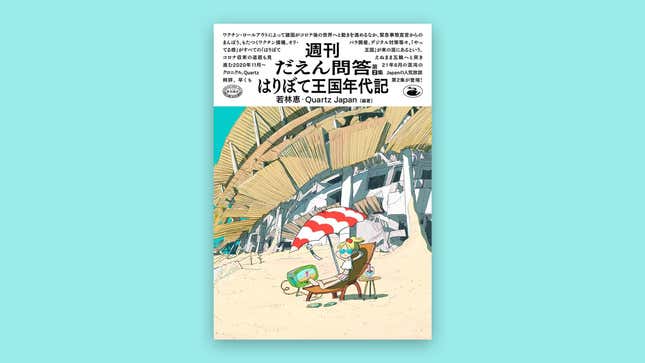

毎週日曜にお送りしている「だえん問答」は、Quartzの特集「Field Guides」が扱う週替わりの論点を編集者の若林恵さんが解題する人気連載。2020年12月から21年6月までの掲載分をまとめた書籍版(第2集)もついに発売となりました。今週(26〜30日)お届けするニュースレター特集「だえん問答・番外編」では、ネタ元となったField Guidesの内容の一部を翻訳し、論点をより深掘りします。第3回となる今日は、Quartzエディター・Alexandra Ossolaの、従業員たちのアクティビズムについての論説をお送りします。

今日「あわせて読みたい」だえん問答:#34 働き手たちのアクティビズム(12/27配信)

I want to thank them…

従業員に、感謝を

2019年9月下旬のある日、ソフトウェア企業Chef Software(以下Chef)の顧客である複数の企業が、自社のデジタルインフラを管理するChefの製品が動作しないことに気づきました。

この不具合はたまたま起きたわけではありません。

遡ること数日前、Chefの従業員は、自分たちの勤める会社が米国の移民税関捜査局(ICE)や税関・国境警備局(CBP)と契約していることを知りました。その後、ソーシャルメディア上ではそれを非難する声が上がります。そんななか、プログラマーのセス・ヴァーゴ(Seth Vargo)は自らのオープンソースプロジェクト「Chef Sugar」がChefの製品に使用されていることを知り、コードを「GitHub」から削除。結果、数時間にわたりソフトウェアが使用できない状態になったのです(いまグーグルのエンジニアであるヴァーゴは、かつてChefに勤務していた)。

トランプ政権下にあった当時、ICEは何千人もの移民の親子を引き離したとして激しく非難されていました。これらの政府機関との関係を問う従業員の声にChefの経営陣が実質的な回答をするまでに、数日を要しました。そしてようやく出した答えは、「ChefはICEおよびCBPとの契約を履行する」というものでした。

当時のCEOであるバリー・クリスト(Barry Crist)はブログを公開し、「どの米国政府機関と取引すべきか、あるいは取引すべきでないかを選択するために特定の政府プロジェクトの詳細を検討するのは、適切でも現実的でもない。それは当社の使命ではない」と記していました。

Githubからコードを削除したエンジニアのヴァーゴは、ChefのCEOの回答に真っ向から対立。『TechCrunch』の取材に対し、次のように述べています。

「自分たちのソフトウェアがどのように、どのような目的で使用されているかを評価し、自分たちのモラルに従うことは、企業の責任だと思います」

さらにその数日後、CEOのクリストは方針を変更。連邦政府機関との契約を今年中に打ち切り、そこから得た資金(報告によると9万5,500ドル)を、移民の支援活動を行う慈善団体に寄付することに同意しました。

クリストは、この方針転換にChefの従業員が与えた影響の大きさを認めています。クリストは、次のように書いています。

「わたしを含め、何人もが(ICEをはじめとする)さまざまな関連政策に個人的に反対していました。さらに多くの従業員の声があったにもかかわらず、われわれは見解を示さなかった。この1年間、多くの従業員が立場を変更するよう建設的な声を上げてくれた。彼らに感謝したい」

いま、テック業界に限らず、さまざまな政治的・社会的課題について、企業が社会に向けて態度を示し提言するよう求める従業員の声が高まっています。そして、一部の企業のリーダーたちも、この流れに同調し始めています。

スターバックスからグーグルまで、企業はそれぞれ、給与問題や社内のハラスメント対策などの課題に立ち向かっています。一方で、アマゾンや家具ECのウェイフェアのように、従業員のアクティビズムからの要求を押しとどめようとしているリーダーの率いる企業があることも確かです。

リーダーたちは、必ずしも職場のアクティビズムを脅威と捉えるべきではありません。というのも、思慮深くかつ戦略的に対応し、従業員とパワーを共有することで、企業がより強靱になれることを示す事実がすでにあるからです。

Opening a Pandora’s box

それはパンドラの箱?

忘れるべきできではないことが、ひとつ。ある日突然、従業員が「会社をよくしなければ!」と思い立ったわけではないということです。

アクティビズムの基盤を築いたのは、企業そのものです。

従業員のエンゲージメントを調査する経営コンサルティンググループ、ユナイテッド・マインズの社長、ケイト・ブリンガー(Kate Bullinger)は次のように言います。

「過去8年ほど、(職場の)アクティビズムが高まっているのを見てきた。調査を始めた当初、多くの企業は自分たちの利益のためにそれを利用しようとしていた」「そして2020年。人びとが強く意識することになる、多くの課題が表出した一年が始まった」

10年以上前、シリコンバレーをはじめ多くの企業は金儲け以外の目的を掲げ、よりアクセスしやすい/つながりあう/インクルーシブな未来をつくろうと約束しました。いま、それらの企業は世界でも強力な権力を握り、ビジネスの目的そのものを転換するのはおろか、行き詰まった政治システムを補うような、より大きな利益を念頭に置いたビジネスを進めるようになっています。

それらの目的は、企業の従業員への接し方も変えました。グーグル、マイクロソフト、フェイスブック、ネットフリックスなどのリーダーは、経営陣と従業員の間の透明性を訴え、「従業員の幸せ」のために最適化されたカルチャーを育んできたといえます。

ニューヨーク大学スターンビジネススクールの研究グループを率いるアリソン・テイラー(Alison Taylor)は、「こうした動きを積極的に奨励し、それをメリットだと考えていたのはむしろ企業側でした」と説明します。

高い教育を受けスキルがあり、企業からも必要とされる人たちは、こうした企業からのメッセージを信じました。自分と同じ価値観をもっている企業に就職すれば、そこでは自分の意見が尊重されると信じました。

それなのに。移民の子どもたちを親から引き離す米国政府機関に家具を提供したり、インターネット上の恐ろしい画像で労働者にトラウマを与えたり、苛烈な職場環境を改善しなかったり、告発されたハラスメント行為者に多額の報酬を提供したり、中国政府の弾圧活動に利用できる新しいツールをつくったりするなど、自分たちの価値観とはかけ離れたことに雇用主が手を染めているのを見て、多くの従業員は憤慨したのです。

結果、従業員たちは、ソーシャルメディアを利用しあるいはジャーナリストにリークして、変革を求める声を高めようとします。

彼らは専門的なスキルをもっているので、雇用主からの報復を心配することはありません。守秘義務契約を破り、企業の内部情報を公開。かつては社内での議論にとどまっていたものが、公共の場にまで広がっていきました。自ずと、世間はさまざまな問題に対して各企業がどんなスタンスなのかを知りたいと思うようになり、意見を表明しないことそれ自体が声明と受け取られるようになりました。

テイラーは言います。「企業は、『すべてはテーブルの上に。誰の意見にも耳を傾ける』という極端なまでの透明性を掲げていました。それが回り回って、自らのケツを叩くことになったのです」「企業は、意図しない空間を開いてしまった」

Strategic response

賢い対処法

企業のリーダーたちは、ビジネスを進めるにあたり、自社の価値観だけでなく従業員の個人的な意見に沿うよう求められることになりました。さもなければ、世間から叩かれるだけでなく、顧客を失うリスクを負うことになったのです。「直接話をしたCxOたちは、とても不安になっています。別のリーダーたちも、『パンドラの箱』を開けてしまったと思っているようです」(テイラー)

社員や世間が変革を求めるなか、企業の対応はさまざまでした。濡れ手で粟のプロジェクトを中止せざるをえなくなったChefのように、慈善団体への寄付や方針変更を決める企業もありましたが、声明を出しながらも行動を変えない企業があったのも事実です。

企業が特定の問題にどう関与するか。それは、いくつかの要素に左右されます。そのなかでも特に重要なのは、「その問題が従業員や地域社会に直接影響を与えるかどうか」です。

ドナルド・トランプ米大統領(当時)が移民の子どもを強制送還しようとしているとき、それに異を唱える裁判にマイクロソフトが参加したのはなぜでしょう? あるいは、フォードのCEOが2017年のいわゆる「イスラム教徒入国禁止令」に反対意見を述べたのはなぜでしょう? フォード本社があるミシガン州ディアボーンの人口のおよそ40%がイスラム教徒であることを思えば、明白です。

また、消費者向けの企業とBtoB企業では、前者の方がより公的な立場を取る可能性が高いといえます。ナイキがかつてコリン・キャパニックを起用して行った広告キャンペーンのように、その姿勢はときに意見の対立を招くこともありますが、売上を伸ばすことにつながるのも事実です(ただし、こうしたアプローチが逆効果になることも)。

社会問題に立ち向かうことが企業の利益になるのか? それはいまだに議論されるところですが、多くの企業が「企業は社会問題に立ち向かうことができるし、そうすべきだ」という意識をもつようになっています。「企業は、政治的な偏向性や多様性、そしてこの種の議論に対処しなくてはならなくなりました。企業は社会から隔絶されて存在できはしません。社会で起きていることは、当然、職場でも起きているのですから」(テイラー)

The empowered employees

これからの働き手の力

次代を担うワーカーは、紛争と分断の時代で育ってきた世代の人たちです。彼らが価値を感じるのはオーセンティシティ(真正性)とインクルーシヴィティ(包括性)であり、彼らにとってクールなのは「関心をもつこと」。そんな人たちが社会人になれば、雇用主の姿勢にさらに強い期待を抱くようになります。

ビジネスが「アクティビズムの重要な舞台」となることは間違いありません。ただし、彼らの見解がより多様なものになる可能性はあります(多様な組織には多様な考え方があるものです)。

そのときリーダーに求められるのは、対話のためのチャンネルをつくることだと前出のテイラーは言います。「黙らせるのではなく、同じテーブルに着いてボトムアップのプロセスを進めること。すでにわたしたちは、人権や環境保護のための資金をどこに投入すべきかといったことについて、雇用主と雇用者が相談する場を用意しています」

議論が実際の行動に結びつくようにするためには、場を設けるだけでなく、リーダーが自らの権力の一部を社員に対して譲る必要もあるでしょう。従業員が「自分の声が聞き入れられた」と感じ、自らが会社の意思決定に対して何らかの力を有していると感じる必要もあります。

「もちろん、すべてのアイデアを採用することはできません。しかし、よりよい情報に基づいた意思決定ができます」と、前出の経営コンサルティンググループ社長のブリンガーは語ってくれました。「リーダーが耳を傾けることができれば、それは企業にとってよりよい決断につながるのです」

(翻訳・編集:年吉聡太)

at this time tomorrow…

本日から30日(金)まで5日間にわたってお届けするニュースレター特集「だえん問答・番外編」。明日29日の17時ごろにお届けする第4回では、TikTokが世界の様子を塗り替えるさまを扱った回(米版Field Guide、だえん問答)から。ご感想をTwitterのほか、このメールに返信するかたちでも、どうぞお寄せください。

🎧 Podcastは月2回、新エピソードを配信中。Apple|Spotify

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。